南极北查尔斯王子山考察系列报道(九)

——完成二叠-三叠纪含煤地层考察转战南部营地

来源:中国地调局地科院力学所

作者: 刘健 陈虹 刘晓春

发布时间:2015-03-16

北查尔斯王子山二叠-三叠纪含煤沉积盆地地质调查是本次南极考察的另一项重要任务。2015年1月6日-9日,在变质基底考察组开展工作的同时,由地质力学所刘健和青岛海洋一所崔迎春博士组成的沉积岩考察组对北部营地的沉积岩也进行了详细考察。

北查尔斯王子山二叠-三叠纪沉积岩围绕比弗湖分布,称埃默里群,出露范围南北长50 千米,东西宽30 千米。该套沉积物充填了比弗湖南北走向的裂谷地堑中,从底到顶划分为二叠纪的拉多克(Radok)砾岩组、贝恩梅达特(Bainmedart)组和三叠纪的弗拉格斯通岩滩(Flagstone Bench)组三个陆相地层单元。由于贝恩梅达特(Bainmedart)组是含煤地层,而且地层倾角很缓,一般不超过10度,地表又多被冰碛物和冰雪所覆盖,所以我们只有抵达一些沟谷或陡坎处,才能观察到较好的露头。

北查尔斯王子山二叠纪含煤地层的野外产状(刘健拍摄)

贝恩梅达特组的沉积具有韵律性分布特征,韵律为“粗砂岩、砂岩、砂质泥岩、煤层”,而多数韵律是不对称的。总体来说,韵律的最下层厚度最大(1-46米),粒度最粗,通常由长石石英粗砂岩组成,局部含有铁质结核,区域上从南向北,地层上从下向上铁质结核有增多的趋势;中间层(0.5-10米),常由中细砂岩和粉砂质泥岩等组成;最上层是煤层、含煤粉砂岩和泥岩(厚度从0.1至11米不等),通常南部煤层较薄多为1-2米,北部煤层较厚多以3-4米为主。

三叠纪弗拉格斯通岩滩组煤层缺失,主要由块状粗砂岩、含砾粗砂岩夹中-薄层状中细杂砂岩为主,尽管仍然保留有沉积旋回,但是沉积旋回厚度明显薄于下伏的含煤地层。这种沉积环境明显不同于二叠纪贝恩梅达特组,可能代表了该地区二叠纪演化至三叠纪时气候发生了剧变——变得更为干燥。针对三叠纪弗拉格斯通岩滩组岩性特征,我们进行了系统测量和取样。

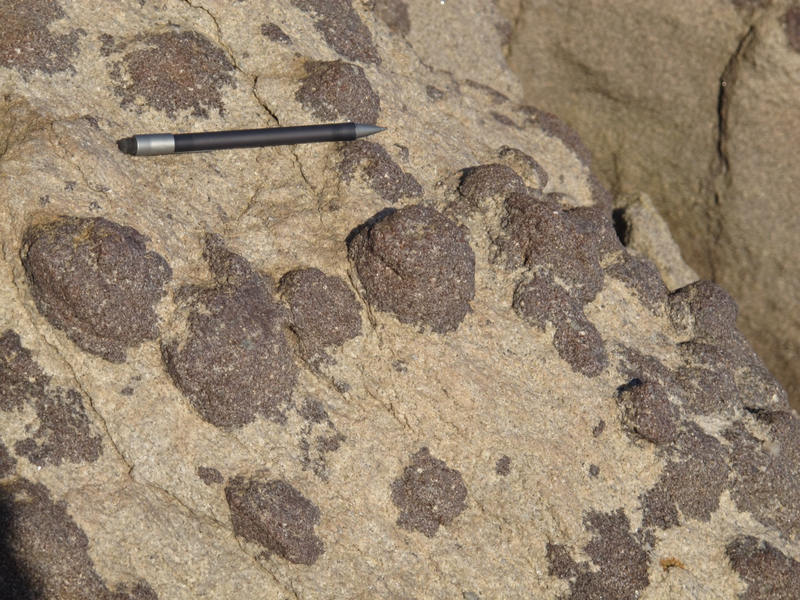

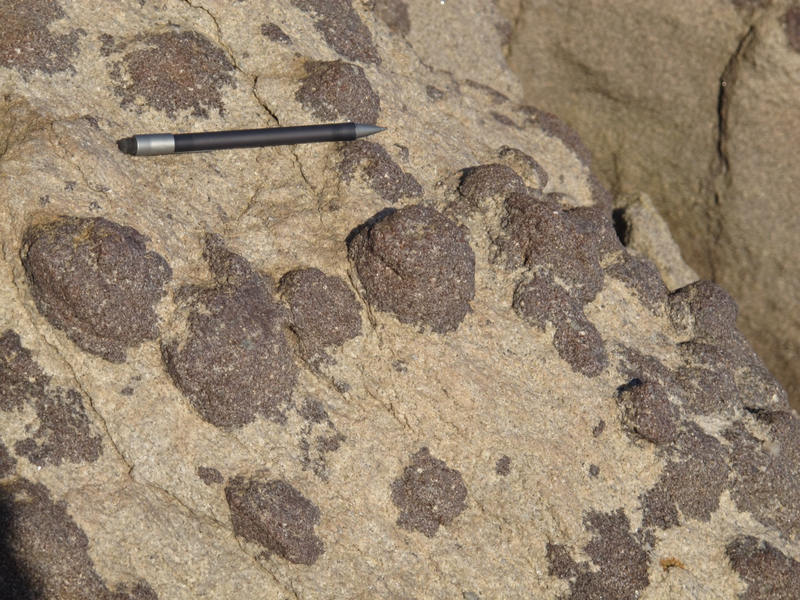

二叠纪贝恩梅达特组沉积旋回底部粗砂岩中铁质结核(刘健拍摄)

二叠纪贝恩梅达特组上段厚约4米的煤层(刘健拍摄)

三叠纪弗拉格斯通岩滩组沉积地层观察(James拍摄)

2015年1月10日-11日,按照工作安排,在完成北部营地的全部考察任务后,我们将搬迁至南部营地开展下一阶段的考察。南部营地距离北部营地的直线距离约为23千米,然而10日一整天的狂风暴雪让能见度还不到200米,除了简单煮点方便面之外,剩余时间我们都只能在帐篷中等待。11日清晨,暴风雪终于停下来了,早饭后,我们就只带上最重要的个人物资开始准备撤离北部营地。

狂风暴雪中简单用餐(陈虹拍摄)

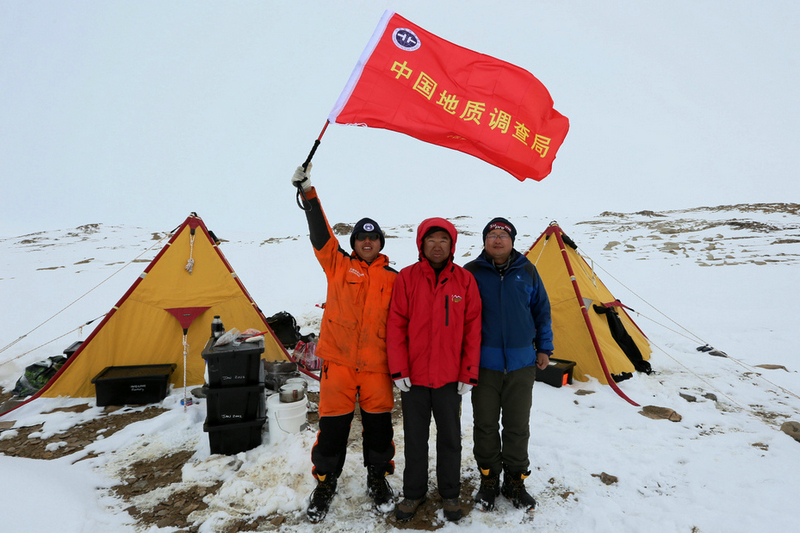

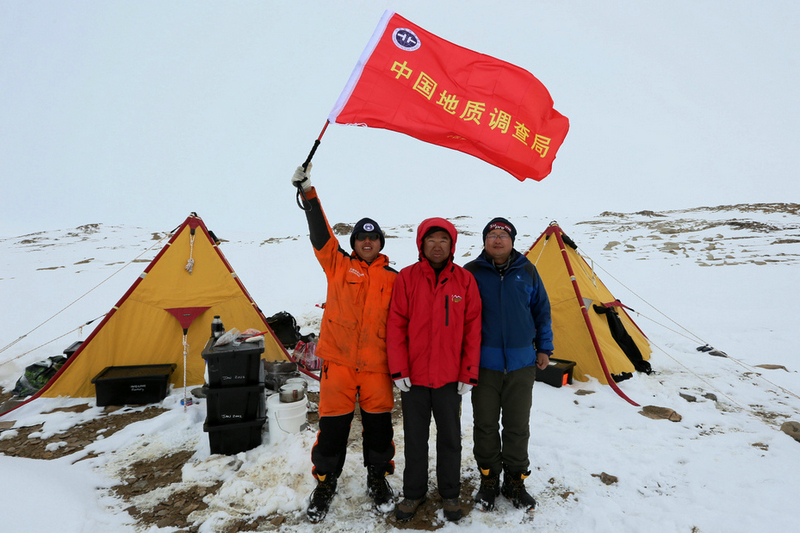

撤离北部营地前的留影(崔迎春拍摄)

由于前一天下了一整天的雪,前两天还能够看见的巨大的冰碛砾石不见了,或者只露出了一小部分。保护我们安全的詹姆斯看到这个情景也开始犯怵,他要求我们必须跟着他走,以确保每个人都能安全抵达目的地。二十多公里的路程对于一般地质队员来说并不算太远,但是我们还需要穿过十多公里宽的深雪覆盖区,每迈出一步都感到异常的艰难,有时候腿在雪里,想试图拔出来,都需要尝试好几次才能够实现。当天温度虽低,但每个人都是大汗淋漓,但没有人敢停下来歇歇,因为一旦停止脚步,马上就会觉得从头到脚的冰凉,还很有可能冻伤自己的脚。

半尺多深的冰雪地带(刘健拍摄)

行进途中的水很早就喝完了,我们便随手抓一把雪塞到嘴里,但雪却并不解渴,而且还似有苦味,等我们后来碰到了冰雪融水,便迫不及待的喝了个痛快。经过10多个小时的漫长跋涉,我们终于来到了南营地苹果房,那是5个红色半球状的小房间,不同的苹果房的功能不同,其中有厨房、宿舍、杂物间和卫生间等,相比于北侧的帐篷营地,这里的条件要优越得多。抵达南营地后,队员们开始慢慢感觉到脚部的疼痛,这才发现脚都磨出了新的水泡,有的直径甚至达到了3厘米,但是没有一个人抱怨,大家默默地用针刺破水泡,进行了简单包扎,准备迎接第二天的考察任务。

饮水中(詹姆斯拍摄)

北查尔斯王子山二叠-三叠纪沉积岩围绕比弗湖分布,称埃默里群,出露范围南北长50 千米,东西宽30 千米。该套沉积物充填了比弗湖南北走向的裂谷地堑中,从底到顶划分为二叠纪的拉多克(Radok)砾岩组、贝恩梅达特(Bainmedart)组和三叠纪的弗拉格斯通岩滩(Flagstone Bench)组三个陆相地层单元。由于贝恩梅达特(Bainmedart)组是含煤地层,而且地层倾角很缓,一般不超过10度,地表又多被冰碛物和冰雪所覆盖,所以我们只有抵达一些沟谷或陡坎处,才能观察到较好的露头。

北查尔斯王子山二叠纪含煤地层的野外产状(刘健拍摄)

贝恩梅达特组的沉积具有韵律性分布特征,韵律为“粗砂岩、砂岩、砂质泥岩、煤层”,而多数韵律是不对称的。总体来说,韵律的最下层厚度最大(1-46米),粒度最粗,通常由长石石英粗砂岩组成,局部含有铁质结核,区域上从南向北,地层上从下向上铁质结核有增多的趋势;中间层(0.5-10米),常由中细砂岩和粉砂质泥岩等组成;最上层是煤层、含煤粉砂岩和泥岩(厚度从0.1至11米不等),通常南部煤层较薄多为1-2米,北部煤层较厚多以3-4米为主。

三叠纪弗拉格斯通岩滩组煤层缺失,主要由块状粗砂岩、含砾粗砂岩夹中-薄层状中细杂砂岩为主,尽管仍然保留有沉积旋回,但是沉积旋回厚度明显薄于下伏的含煤地层。这种沉积环境明显不同于二叠纪贝恩梅达特组,可能代表了该地区二叠纪演化至三叠纪时气候发生了剧变——变得更为干燥。针对三叠纪弗拉格斯通岩滩组岩性特征,我们进行了系统测量和取样。

二叠纪贝恩梅达特组沉积旋回底部粗砂岩中铁质结核(刘健拍摄)

二叠纪贝恩梅达特组上段厚约4米的煤层(刘健拍摄)

三叠纪弗拉格斯通岩滩组沉积地层观察(James拍摄)

2015年1月10日-11日,按照工作安排,在完成北部营地的全部考察任务后,我们将搬迁至南部营地开展下一阶段的考察。南部营地距离北部营地的直线距离约为23千米,然而10日一整天的狂风暴雪让能见度还不到200米,除了简单煮点方便面之外,剩余时间我们都只能在帐篷中等待。11日清晨,暴风雪终于停下来了,早饭后,我们就只带上最重要的个人物资开始准备撤离北部营地。

狂风暴雪中简单用餐(陈虹拍摄)

撤离北部营地前的留影(崔迎春拍摄)

由于前一天下了一整天的雪,前两天还能够看见的巨大的冰碛砾石不见了,或者只露出了一小部分。保护我们安全的詹姆斯看到这个情景也开始犯怵,他要求我们必须跟着他走,以确保每个人都能安全抵达目的地。二十多公里的路程对于一般地质队员来说并不算太远,但是我们还需要穿过十多公里宽的深雪覆盖区,每迈出一步都感到异常的艰难,有时候腿在雪里,想试图拔出来,都需要尝试好几次才能够实现。当天温度虽低,但每个人都是大汗淋漓,但没有人敢停下来歇歇,因为一旦停止脚步,马上就会觉得从头到脚的冰凉,还很有可能冻伤自己的脚。

半尺多深的冰雪地带(刘健拍摄)

行进途中的水很早就喝完了,我们便随手抓一把雪塞到嘴里,但雪却并不解渴,而且还似有苦味,等我们后来碰到了冰雪融水,便迫不及待的喝了个痛快。经过10多个小时的漫长跋涉,我们终于来到了南营地苹果房,那是5个红色半球状的小房间,不同的苹果房的功能不同,其中有厨房、宿舍、杂物间和卫生间等,相比于北侧的帐篷营地,这里的条件要优越得多。抵达南营地后,队员们开始慢慢感觉到脚部的疼痛,这才发现脚都磨出了新的水泡,有的直径甚至达到了3厘米,但是没有一个人抱怨,大家默默地用针刺破水泡,进行了简单包扎,准备迎接第二天的考察任务。

饮水中(詹姆斯拍摄)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号