他,就是一座高原

——记何梁何利基金科学与技术进步奖获得者李廷栋院士

来源:国土资源报

作者:绍华

发布时间:2015-01-07

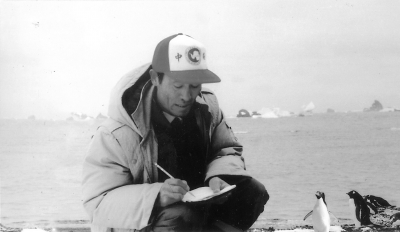

一九九○年十二月,李廷栋在南极半岛中国长城站考察。

60多年的地质生涯,李廷栋更多的时间是在旷野山川、浩瀚资料的寂寞里,在办公室和家里台灯下奋笔疾书的畅快里,还有从野外带回的矿石,他总是把它们掂在手里,深情地凝视,把自己的体温传给岩石,也聆听岩石无声的诉说。

不久前,在北京钓鱼台国宾馆举行的何梁何利基金2014年度颁奖大会上,作为52位国内科技界杰出人才中唯一的地球科学类获奖者,李廷栋院士上台领取了该奖项中的科学与技术进步奖证书。那一刻,白发苍苍的他,笑容温和、慈祥,如平时一般。

和李廷栋交谈话题总是离不开地质,从他前几天在呼和浩特为编写中国地质志项目争取当地政府支持,到头天晚上在飞机上读报关注到了那些与地质有关的热点,而提起刚刚获得的何梁何利奖时,李院士反而没有说起自己工作时那么兴奋。他说,评奖看重的学术成果主要有四:一是国际合作地质编图的诸多成果;二是有关青藏高原的专著——《青藏高原隆升的地质记录及机制》;三是共12册的《中国岩石圈三维结构丛书》;四是一套集合他一生科研成果精粹和人生感悟的《李廷栋文集》。“这个奖不是给我一个人的,而是给与我共同奋战的科研集体,是给国土资源科技行业的”,他计划把这次获得的20万港元奖金作为基金,回馈地质科技人才培养。

攀登,用勤勉成就人生高度

李廷栋总以一首《钗头凤》鼓励学生,其中有这样几句:“学不厌,索不倦,浩瀚智库,高峰连绵。攀!攀!攀!”其实,“攀登”两字,也是他一生践行和坚守的人生信条。

新中国成立初期,他驰马穿越在浩瀚的大兴安岭进行区调,与同行一起在大兴安岭北部首次发现了前震旦系、热河生物群和得尔布干大断裂,建立了地层系统,总结出地质构造演化规律。

“文革”期间,他在恶劣的科研环境中,通过编撰《中国地质概述》专著和20多篇相关论文,总结了中国区域地质特征;20世纪80年代初,他又领衔编撰了第一部论述亚洲区域地质的专著,从地壳结构及其演化的差异出发,把亚洲划分为六大构造岩浆域,总结出亚洲岩浆活动的时空演化规律。

1980年,他参与主持了中法“喜马拉雅地质构造与地壳上地幔的形成演化”合作研究项目,提出了“陆内俯冲—地壳分层加厚—重力均衡调整”的青藏高原隆升模式,证实高原大幅度快速隆升始于第四纪。这一年,他还受命担任中国地质科学院院长,成为地科院第一次体制改革的重要见证者和参与者。

20世纪90年代,他主持了南极岩石圈结构国家攻关项目,在较短时间内取得了一系列高水平的科学成果,编制了1∶500万南极地质图、矿产图,使我国成为世界上编制出版南极洲地质图的少数国家之一。

这几年,他把大部分时间和精力投入到第二代《中国地质志》编制工作中,把第一代只有分省地质志的情况拓展为省级地质志、重要构造单元地质志和全国性地质志3个层次。

时光在无尽的攀登与探索中匆匆流逝,李廷栋也从英气勃勃的青年成为德高望重的学者,而一以贯之的则是为国报效的热忱,以及对地质事业、地质科学工作的挚爱。李廷栋从1993年当选为中国科学院院士至今,从没有过一时一刻的自满与懈怠,几乎所有时间都被奔波和伏案塞得满满的。而正是这长年的勤奋,给了他一部部厚重的学术巨著,也给了他一项项令人敬仰的荣誉。

一切,正如他在诗词中所云:“千锤炼,水石穿,业登高峰,才达高端。欢!欢!欢!”

编图,国际视野拓展学术广度

李廷栋曾任中国地质学会地质制图专业委员会主任,是公认的地质编图大家。

1972年,国家为了恢复国际地质科学联合会合法席位后在国际地质舞台上的首次亮相——参加1976年的第25届国际地质大会,组织一批地质科学家编制1∶400万《中华人民共和国地质图》等图件。李廷栋作为亚洲地质图项目的主持者,也从此开启了一扇既特殊又精彩的地质工作大门。4年后,第25届国际地质大会在澳大利亚悉尼召开,中国代表团展示的《亚洲地质图》、《中国地质图》、《中国构造体系图》,引起了各国代表的关注和赞誉,美国《地学时报》、日本《地学杂志》、香港《大公报》等都对此作了报道,中国也由此确立了在世界地质界的重要地位。后来在第26届大会上,时任国际地科联主席杜伦佩在卸任演说中还专门提到中国编制的地质图件,赞其“是第一流的”。

30多年来,他注重地质科学与地质工作新进展在编图工作中的反映,注重科学内容与完好的表现形式相结合,注重从编图质量到制图技术上的创新。随着一幅幅内容翔实、数据可靠、繁简适度、绘制精细地质图件的问世,我国地质编图的成果和技术方法已进入世界先进之列。

李廷栋主持和参与的国际合作并不仅仅囿于编图。他曾任国际岩石圈计划喜马拉雅协调委员会委员,作为当时我国最大的国际合作项目——中法“喜马拉雅地质构造与地壳上地幔的形成演化”合作研究项目的中方联系人,主持了历次中法之间的谈判。

李廷栋与其科研团队对青藏高原的贡献已经永远留在了人类地质科学的史册上,他的视野也逐渐从区域拓展到全球。他认为,中国地质科学在百余年、特别是近30年中,已经积累、学习、吸收、总结出一整套地质科学理论和方法。这些理论、方法和模式应该更好地使之国际化,使之在国际地质科学领域产生影响,体现中国地质科学对人类社会发展的贡献。对此,李廷栋院士充满了信心和期待,他深知,路是一步一步走出来的,毕竟在总体上,我们在许多方面和发达国家还有差距。但不可否认的是,中国地质——这片“科学板块”正在不断隆升。

忧思,心系事业与人类未来

李廷栋有着60多年的地质生涯,他更多的时间是在旷野山川、浩瀚资料的寂寞里,在办公室和家里台灯下奋笔疾书的畅快里,还有从野外带回的矿石,他总是把它们掂在手里,深情地凝视,把自己的体温传给岩石,也聆听岩石无声的诉说。他把祖国的山川大地、地质矿藏梳理得井井有条,装进了自己的心里,赋予伟大祖国更具体可感的内涵。

近年来,他思考得更多的是地质科技、地质工作,如何在推动人类社会健康发展中作出更大作为。说起当前地质工作较之前几年繁荣的回落,李廷栋并未忧心忡忡,因为他看到的是地质工作广阔甚至可以随社会经济科学发展无限拓展的空间,只是,他希望我们的转型能够做得更好,国家和有关部门能够给予地质事业发展更符合其功能的重视和扶持。

在他看来,地质科学发展至今,早已从平面走向了立体、多维度的综合性研究,而当前,特别应该关注深部。只有通过岩石圈研究让地下结构“透明”,对深部的地质作用了解透彻,才能解开许多地球科学的谜团,搞清矿产的分布、环境灾害的根源。

李廷栋还有多年在原地矿部从事地质科技管理的官员经历,因此,他的思维更加宏观,也更了解中国地质科学发展的短板。“目前,我国有几个像李四光、黄汲清、马杏垣、王鸿祯那样的大科学家?”这不是质问,而是呼唤,呼唤更多人倾注更多的思考,追寻其中的缘由。

李廷栋说,我们是地质大国,但并非地质强国,要想成为地质强国,第一点就是要有一流的人才——没有一流人才做不出一流的科学成果,研发不出一流的设备,提供不了一流的管理服务;而一流科学家的培养,需要一流的条件——提供良好的物质条件,我们现在完全有能力做到,最缺乏的还是有利于人才成长的机制。

忧思中饱含的是深情,是希望。与李院士的交谈,就是在分享地质科学之美及由此获得的快乐。因为,这位84岁高龄的地质科学家,有着令人叹服的活跃思维、流畅表达,以及深刻而温和的见解。他的睿智、豁达,他深邃的目光和挺拔的身体,本身就是一座高原,积蓄着巨大的能量,召唤着人们去探寻,开启超越学术的精神宝藏。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号