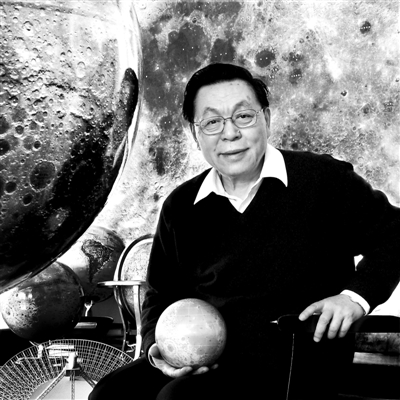

欧阳自远的探月梦

—访探月工程首任首席科学家欧阳自远

来源:国土资源报

作者:余星涤

发布时间:2013-12-31

“地球是人类的摇篮,但人类不可能永远呆在摇篮中。” —“俄罗斯航天之父”齐奥尔科夫斯基

月球成因“撞击说”

2013年12月14日。在万众瞩目下,嫦娥三号的着陆器载着玉兔月球车轻盈落月,中华民族千百年来奔月的梦想变成了现实。

虽然这一切已实验模拟了千百回,但当欧阳自远看到屏幕上清晰的月面影像,还是难抑激动的心情:“嫦娥三号发射后,我每天晚上睡不着。尽管对嫦娥团队充满信心,但直到着陆器成功落月、两器圆满完成互拍,地面接收到第一批令人振奋的科学探测数据,我才稍稍放下心来。未来征程的每一步,都会有新挑战,必须排除万难去争取胜利!”

改学地质,跳出地球看地球

把“地”和“天”联系起来研究,为今后中国的空间探测提供科学积累

65年前,正在读初中的欧阳自远,绝对想不到,自己的命运将和这个千年中国梦紧紧地联系在一起。

“在我初中时,新中国还没有成立,国家贫穷落后。我家是卖西药的,父母最大的期望,就能出一个学医的大学生,求得衣食饭饱,过个安稳日子。”那时,坐在江西省立永新中学课堂里的欧阳自远,只是一个看了很多“杂书”,随着地理老师的精彩讲授在天地间神游的孩子。

但是很快,欧阳自远的命运发生了转折。

1952年,欧阳自远迎来了新中国首次大学统考。那时,各县学生都要集中到吉安市去考试。“我家离吉安市94公里。我挑着扁担,装着书和铺盖卷,每天走30公里,足足走了3天,跟古代进京赶考的感觉是一样的。”

那时大学允许报3个志愿。欧阳自远的家人希望他考医科大学,而欧阳自远有自己的主意。“那时已解放3年,国家百废待新,提出要发展工业,特别是重工业。当时我国石油很贫乏,矿产资源也很少,国家号召年轻一代学地质,去‘唤醒沉睡的高山,向祖国献出宝藏’,这让我热血澎湃。”欧阳自远毫不犹豫地在第一志愿填上了北京地质学院矿产资源勘探专业。他的第二志愿是南京大学天文学专业,因为这个专业能满足自己对天上无穷秘密的好奇心。他化学学得很好,第三志愿就报了当时化工专业最好的天津大学。

最后,欧阳自远被北京地质学院录取了。“学了以后才知道,找矿很艰苦,要风餐露宿。但我还是很喜欢,学习也很认真,还得了北京市的三好学生。”毕业分配时,学校安排欧阳自远做苏联专家的研究生。但苏联导师半年后回国,欧阳自远就参加了全国第一届副博士研究生统一招考,师从中科院地质研究所涂光炽先生,研究长江中下游铜、铁成矿带的成矿规律。

就在欧阳自远研究生在读期间,1957年,苏联发射了第一颗人造地球卫星。“人类走向了空间时代!这是我一生的转折点。卫星可以观测地球,也可以用来找矿。中国将来一定也会有条件发射自己的卫星!”欧阳自远开始着手空间科学的研究,因为他相信,机遇属于有准备的头脑。

1958年,苏联和美国开始探测月球;1961年,苏联宇航员加加林实现了世界上首次载人太空飞行。“中国应该怎么办?将来能否像人造卫星一样,跳出地球研究地球?月球、火星、金星都是地球在太阳系的兄弟姐妹,分析他们与地球的异同,就能够在太阳系的时空尺度中,更全面和综合性地研究地球。”

冒出了这个大胆的想法,欧阳自远有点忐忑地找到时任地质研究所所长的侯德封先生,希望把“地”和“天”联系起来研究,为今后中国的空间探测提供科学积累。不料思想异常敏锐和开明的侯先生一听他的想法,说:“行,那很好啊!”

于是,欧阳自远开始了“天外信使”——陨石和宇宙尘的研究。

研究陨石,开天体化学研究先河

研究陨石,用核物理理论来解读地球的秘密

1958年,全国掀起了大炼钢铁的热潮。在广西南丹,人们发现一种“铁矿石”,放在高炉里怎么也没法熔化。当地就送了一块给中国科学院,欧阳自远要到了这块石头,发现真是从天上掉下来的铁陨石。从此,欧阳自远相继进行了内蒙古石陨石、新疆铁陨石、吉林陨石雨、清镇陨石和南极陨石研究。“就这样,我的研究就慢慢地离开了地球,开拓了中国的陨石学和天体化学研究。这也为后来对月球的研究打下了基础。”

1963年,容国团为中国拿下了第一个体育世界冠军。时任中科院党组书记的张劲夫提出,科学界也要有自己的世界冠军。他要求中科院各所优选人才,从几万人中选了4个人,欧阳自远是其中之一。他被送去师从我国核物理研究的开拓者赵忠尧先生,学习核物理。从此,欧阳自远找到了一个新工具,用核物理理论来解读地球的秘密。

1964年,欧阳自远被调去参加地下核试验研究,亲眼目睹了中国第一颗原子弹爆炸,并牵头圆满完成了我国两次地下核试验的选址等工作。近10年的核试验及相关研究经历,不仅使欧阳自远成为核地球化学、实验地球化学、核废料处理技术等方面的专家,而且在区分核爆炸玻璃、火山玻璃和小行星撞击地球使岩石熔融形成的玻璃等方面,积累了丰富的经验。此外,对核爆炸产生的高温高压冲击波的研究,也为他后来对小天体撞击地球的研究打下了基础。“但那时,我还没敢去动月亮。”

推动探月,让中国在太空走得更远

2004年,中国批准月球探测卫星计划,计划投资14亿元

1978年,美国总统卡特的特使布热津斯基访华,给当时的国家领导人送了一克“阿波罗”号登月取回的岩石样品。这一小粒黄豆大的月岩,被送到了欧阳自远的手中。“我小心翼翼地取了一半,组织全国的力量,把它‘吃干榨尽’,凡是能做的研究都做了。”经过研究,不仅认定这粒月岩出自“阿波罗”号飞船采集的70017-291号样品,而且确认了它的采集地点。最后,美国人不得不服气地说,我们什么都没说,你们居然都搞清楚了。

这是欧阳自远第一次与月球“亲密接触”。虽然只是一克月岩,但让欧阳自远深深地感觉到,中国的空间探测和月球研究,必须走出去了。从1981年起,欧阳自远应邀到德、美、英、日、苏等国,与各国著名学者合作,开展天体化学领域的研究。

1992年,中国立项开展载人航天工程。欧阳自远意识到:“机会终于来了!”1993年,“863计划”专家组批准了欧阳自远关于开展月球探测工程研究的申请。1995年,中科院利用创新研究经费,支持欧阳自远的团队做出中国月球探测的发展战略和长远规划,最终成为月球探测“绕、落、回”、“探、登、驻”总体规划和分阶段实施的依据。十年磨一剑。2004年,时任总理温家宝批准了中国首次月球探测卫星计划,总经费预算14亿元人民币,“相当于用北京市修两公里地铁的钱上一次月球。”接下来,嫦娥一号绕月后受控撞击月球;嫦娥二号取得高分辨率全月球影像图后,成为中国首个围绕太阳运行的人造小天体,目前飞行距离已达6500万公里,还在飞往更远的深空;嫦娥三号则要首次实现着陆器的就位探测与月球车的巡视探测的联合探测,在世界上首次实施“巡天、观地、探月”的科学目标。目前,嫦娥五号计划月球取样返回将于2017年前后实施,载人登月的关键技术正在研究中。

也有不少人质疑探月工程的现实意义。对此,欧阳自远列出了掷地有声的3条:能带动我国航空航天、军事、通讯、计算机、材料、医疗卫生等高新技术取得新突破;能培养出一支真正的科技精英部队;能促进大量高新技术的民用化。这个带动效应目前中国没有计算,但美国公布,“阿波罗”计划的投入产出比是1:14,产生了3000多种新的应用技术,带动了上世纪六七十年代几乎全部高新技术20多年的创新与发展。

当记者问欧阳自远,探月成功是否就意味着梦想成真?他毫不迟疑:“没有。梦是永远实现不了的,只能是一步步地逼近。火星、金星、木星、太阳、小行星探测,要做的事太多了。中国一定要飞得更远,那是一个更广阔的世界。”

有人说,欧阳自远的探月梦,是中国梦中的精彩华章。欧阳自远说:“我所理解的中国梦,是一种追求,一种向往,但更重要的是践行。只有持之以恒、坚定不移、一步一步踏踏实实为这个目标去奋斗、去奉献、去实现,这才是真正的梦想。”

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号