倾听大地的心跳

来源:国土资源报

作者:周飞飞

发布时间:2012-08-01

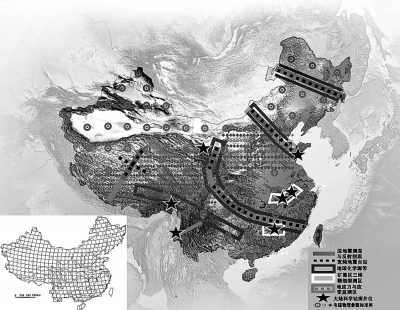

专项总体部署图

编者按

大约150年前,儒勒·凡尔纳在科幻小说《地心游记》中为我们描述了一个摄人心魄的神奇地下世界:波涛汹涌的大海、耀眼的电闪雷鸣、巨大的蘑菇林、奔腾的岩浆,还有那远古海兽惊心动魄的搏斗……

想象承载着梦想,人们多么希望对于神秘的地球深部的描述可以不再仅限于想象!然而,入地之难远大于上天和下海,至少在短期内,人类还不可能突破坚硬岩石、高温熔流的重重阻隔,亲身到达脚下那个完全陌生的世界。现实是:至今人类对地球的直接钻探深度最深只有12公里,涉及的仅仅是表皮。

不过,再艰难,人类入地的梦想也不会熄灭,因为,只有深入了解我们的地球家园,才能查明矿产资源赋存规律和地质灾害发生机制,这不仅是科学家的希望,更是人类自身发展的需求。可喜的是,近年来,地球深部探测已在全球形成了一股势不可挡的风潮,包括中国在内的各个地质科技大国都在积极发展深部探测技术,期望借助地震反射、地磁张力梯度、重力梯度测量、万米钻探等各种科技手段,逐步提高对地球深部的认识和了解程度,甚至通过这些数据绘制出“玻璃地球”,让人们对地下正在进行的物理化学过程及地球深部物质分布赋存状态一目了然。

今天,当人类一次次从探索太空和深洋中收获喜悦时,征服地球深部的渴望似乎更加清晰。

5年>50年

“轰!”

2012年5月15日凌晨,福建漳浦僻静的海边传出一道沉闷的爆炸声,震碎了海滩旁静谧的浪花,也震碎了黎明前的黑暗。

这是华南深地震反射剖面最后一个钻孔的井中炸药震源成功爆破了。小小的钻井旁,几位华东石油局第六物探大队6411队的地质队员轻轻吁了一口气,脚步轻松地进行着后面几乎熟练得不能再熟练的工序。

几个小时后,远在北京的中国地质科学院副院长董树文放下电话,脸上露出了欣慰的笑容——漳浦海边“最后一炮”的成功,意味着“深部探测技术实验与集成”项目长达5年的深地震反射剖面探测实验野外采集工作,终于画上了圆满的句号。

董树文,深部探测技术与实验研究国家专项的首席科学家。“深部探测技术实验与集成”项目,则是深部探测技术与实验研究专项“旗下”的九大项目之一,也是其重点实验的关键技术。

6月10日下午,董树文、华东石油局第六物探大队6411队的领导,以及包括滕吉文、陈毓川、张国伟、姚振兴四位院士在内的20多位地球物理、矿产勘查领域专家和科技人员,会聚到中国地质科学院一间不大的会议室中。在他们的背后,长长一条华南深地震反射剖面数据处理图延伸了整整两面墙。

虽然会议的主题是对“华南深地震反射剖面(南段)探测实验项目”进行专题汇报和验收,但兴奋的人们,话题始终没有离开整个“深部探测技术实验与集成”项目。因为,该项目竟然仅用5年就超过了过去50年我国独立进行的地震反射实验5000公里的总和——完成了青藏腹地、藏东北—华南、华北、松辽四条区域实验长剖面约4000公里和矿集区实验探测剖面1000公里,加上与石油勘探深剖面衔接,实际处理的成果剖面累计长度达6000公里!这标志着我国开始步入深地震反射剖面上万公里大国的行列!

中国科学院院士、西北大学张国伟教授激动地说,在我国,如此连续的深地震反射剖面工作很少,这6000公里深地震反射剖面的完成,对我国的地球深部探测非常重要。它至少有三方面的意义:获取大量来自地球深部的信息,完善对大陆构造、大陆动力学、板块构造的认识,可让我国更好地参与国际前沿地球科学的研究;可围绕国家需求,从资源、能源、环境、灾害的角度为我国的可持续发展提供科学支撑;挑战了地质条件复杂、经济发达、人口稠密地区对实施深反射剖面近乎苛刻的要求,大大提升了我国地震反射技术的水平。

“这6000公里高质量的‘剖切地壳的CT断面’,以国际上深部探测精度最高、分辨率最清晰的深反射地震剖面技术为先导,建立了适应世界上最复杂的中国地壳、岩石圈结构的探测技术体系,揭示了地壳精细的反射结构图像,显示出一批具有重大科学价值的深部地质信息,进一步的处理成果将会揭示切开剖面沿线主要造山带和盆地的地壳和岩石圈地幔,揭示精细结构和构造变形细节,为资源勘查、灾害预警和地质科学理论创新提供全新的数据和依据。”看到评审专家组给予如此高的评价,在座的项目组成员都面露微笑。

为地球作CT

CT!对,就是医学上的“CT”,评审意见中的描述非常形象。

深地震反射剖面,是全球公认的探测地球深部结构、追踪大陆演化的先锋技术。它的基本原理就是给地球作“CT”:在地表激发震源(爆破或震动)向地下激发地震波,通过地面检波器记录地震波反射信息;而后,再通过处理反射波的到时变化和传播震相特征,获得地下结构图像,解释构造演化及其地球动力学过程。“深地震反射剖面探测技术在揭示岩石圈结构、解决深部地质构造问题方面,扮演了其他方法不可替代的角色。”中国地质科学院地质研究所高锐研究员介绍说,他是深部探测技术实验与集成项目的负责人。

20世纪70年代,美国首先运用深地震反射剖面技术探测地壳结构,创立了大陆反射地震剖面协会。到20世纪末,大陆反射地震剖面协会完成横过北美中部大陆地壳的深地震反射剖面探测,不仅发展了地学理论,而且发现了造山带前陆深部能源,轰动了全球。之后,全球发达国家纷纷效仿,各自制定了相应的大陆与海洋深反射地震探测计划。

意大利从1989年开始用了10年时间,围绕本土和邻海完成了4万公里深地震反射剖面,并于2000年建设、完善了反射地震数据库;澳大利亚在完成5000多公里深地震反射剖面的基础上,于2006年投资超1亿美元启动了澳洲探测计划,即在全球尺度上,建立从表层到核部表征澳洲大陆结构和演化的时空构架,了解对自然资源、灾害和环境的影响,仅2007年就完成了1400公里深地震反射剖面;加拿大2011年完成了世界上首个横穿大陆全境的岩石圈CT断面,即北美大陆总长度6000公里的地学大断面,重建了北美板块构造体系和大陆演化深部过程,从岩石圈尺度重新透视了大陆造山带形成和大陆内部变形;德国甚至联合其他国家,将深地震反射剖面做到了世界各地……此外,俄罗斯、英国、法国、比利时、瑞典、挪威、瑞士等国,也都开展了相应的深地震反射研究,提供了地壳乃至上地幔的界面特征,将人们对于岩石圈的形成和演化、地球动力学过程、深浅构造关系及其地震灾害预测、矿产资源勘查等方面的研究,提高到了一个新的层次。

在中国,从1958年就开始地震反射(近垂直反射)方面的研究和探索,20世纪70年代中期实施一些深地震反射短剖面,此间,大量的反射地震测深集中在盆地的油气勘查领域,其深度有限,零星的探测在最年轻的陆陆碰撞造山带青藏高原、中央造山带等。可惜的是,由于价格昂贵,除青藏高原,我国与美国等合作开展深地震剖面外,我国的地球深部探测始终显得零散而断续,没有形成大气候,显然,这是我国实现深部探测梦想的一大桎梏。而深部探测技术与实验研究国家专项,一下子就“砸下”了三个亿,把中国深地震反射剖面的长度增加了一倍,怎能不让专家为之鼓掌叫好?

让矿集区透明化

在深地壳探测中,深地震反射剖面技术发挥着其他方法无法替代的作用。而我们当前进行深部探测的一个重要原因和目标,就是资源勘查——寻找到更多的深部矿产。

中国科学院院士、中科院地质与地球物理研究所研究员滕吉文表示,目前我国无论是金属矿产资源还是油气能源,都面临着第一找矿空间(金属矿地表下500米以浅、油气3500米以浅)资源匮乏甚至接近枯竭的趋势,在我国对能源和矿产资源需求极为强劲、多种矿产对外依存度居高不下的背景下,寻找深部即“第二找矿空间”(金属矿产为地表下500~2000米,油气为地下5000~10000米)内的大型金属矿床和大型油气藏是必然的选择。而探索地球深部的结构与构造、勘查和利用深部资源,进行较大规模的深地震反射剖面实验研究、进一步提升深部探测技术可谓至关重要。

“我们目标是通过三维矿集区的深部探测,把地下3~5公里的地壳透明化,当然,这样也就了解了矿产资源的分布。”据董树文介绍,深部探测技术与实验专项在南岭成矿带的于都—赣县矿集区和长江中下游成矿带的庐江—枞阳铁铜矿集区,部署、开展了地壳深部30~40公里深度范围和地壳浅部3~5公里深度范围的综合地球物理精细立体探测试验,初步形成了成矿带、矿集区和矿田3个层次立体探测的技术方案与技术体系;提出了矿集区综合探测、多参数地质约束和全三维反演的三维结构探测与建模技术流程,以及适合强干扰地区的形态滤波电磁去噪新技术。形成了适合玢岩型铁矿、斑岩型铜矿、热液型铅锌矿和石英脉型钨矿的深部勘查技术组合。“现在,我们正在两个矿集区进行3000米深度参数钻探试验进行验证,在赣南于都—赣县矿集区已经打了一半。”

此前,我国乃至世界的深地震反射技术都主要集中于大陆地壳结构探测研究,针对大型成矿带、矿集区应用并不多见。而就在这短短几年中,许多国家都已把这项技术应用在金属矿勘查中,形成了一项非常实用的新的应用技术。比如,通过提供成矿带的区域构造框架和成矿系统的具体信息,揭示地壳内成矿流体的运移路径;通过高分辨率地震反射,探测容矿构造和矿体周围的蚀变带情况;甚至应用地震层析成像技术,直接绘出矿体和容矿构造的空间形态。

“在矿集区进行深部探测可以了解这些金属矿床的形成和分布,其重要意义不言而喻。”挂帅于都赣县矿集区科学钻探工作的中国工程院院士陈毓川希望,我国能够逐步选择各种类型的矿集区开展深部探测,来指导我们的找矿工作。“我国有19个重点成矿带,当前在南岭和长江中下游成矿带区进行的只是试点,未来我们应该尽可能而且有计划地扩大工作范围,着重成矿带而又不仅限于成矿带,直到落实到每个重要的成矿单元。这对进一步找矿突破很关键。”

记者手记:由于专业性较强,有关深地震反射的采访并不十分轻松。粗略吸收专家们给予的信息之后,记者有两个感受比较明显——一是专项6000多公里深地震反射野外采集的圆满完成并不意味着这项工作的结束,而恰恰是更加精细更加繁重的深部信息提取、解译、研究工作的开始,相信后面的工作及其成果将更加关键和引人瞩目;二是任何科技手段都是有缺憾的,要想清晰而准确地认识地球深部,绝不可能只应用或依赖于某一种方式,因而地质学家从来都是多种手段齐上阵,并在实际应用中寻求最佳的技术组合,这一点在深部探测技术与实验研究专项中格外突出。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号