深海“碳”索者——中国地质调查局青岛海洋地质研究所打造蓝色低碳新引擎

在胶州湾畔的青岛市海洋地质碳封存重点实验室内,一组闪烁着幽蓝光芒的仪器正在模拟海底深处的地质环境。技术人员紧盯屏幕上的数据曲线,手指在键盘上快速敲击着——“这套实验装置能揭示玄武岩、碎屑岩储层中二氧化碳的运移规律,就像给深海装上了‘透视眼’。”

这一幕,正是青岛海洋地质研究所开展海洋地质碳封存工作的一个小小的缩影。作为中国海洋地质碳封存研究领域的核心力量,青岛海洋所取得了多项突破性进展。如今,该所正以科技创新为引领,通过构建“实验室-现场-产业”全链条技术体系,为我国海洋低碳发展提供关键支撑。

微观世界破译深海碳封存密码

二氧化碳封存,是应对气候变化、实现碳中和目标的关键技术,也是我国碳中和技术体系的重要组成部分。作为二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)的重要应用场景之一,海洋地质碳封存具有“选址快捷、安全性高、环境风险小”等优势,是沿海国家和地区实现碳减排的有效途径,被视为新兴海洋产业发展的方向。

海域二氧化碳地质封存潜力有多大?哪些区域适合封存二氧化碳?自2010年起,青岛海洋所在中国地质调查局的统一部署下,开展了我国海域地质碳封存潜力调查与评价工作。

这家国内海洋地质领域的核心科研机构,长期从事海洋基础地质(大洋钻探科学)、海岸带地质、海洋油气地质、天然气水合物地质(海洋新能源地质)、深海地质与矿产、海洋技术方法(海洋应用地质)等领域工作,拥有丰富的科研经验、地质资料和技术装备。2019年以来,该所集中优势力量,深入推进海洋地质碳封存相关研究工作,先后建立青岛市海洋地质碳封存工程研究中心、青岛市海洋地质碳封存重点实验室、海洋地质碳封存山东省工程研究中心等多个与碳中和相关的创新平台,并取得一系列重要进展。

“我们基本摸清了我国海域地质碳封存资源家底,其中盆地级预测碳封存潜力达2.58万亿吨。”青岛海洋地质研究所研究员、海洋地质碳封存山东省工程研究中心主任陈建文向记者介绍说。“我国海域沉积盆地广泛、地层深厚,构造地层圈闭众多,为封存二氧化碳提供了重要的地质条件。但是,哪些盆地、区带、目标区适合封存二氧化碳呢?为此,我们系统分析了我国海域二氧化碳地质封存地质条件,通过揭示封存潜力的主控地质因素,在我国近海成功优选出适宜封存的‘三盆七区’,并锁定了一批具有海洋地质碳封存条件的目标区,为下一步开展海域示范工程选址明确了方向。”

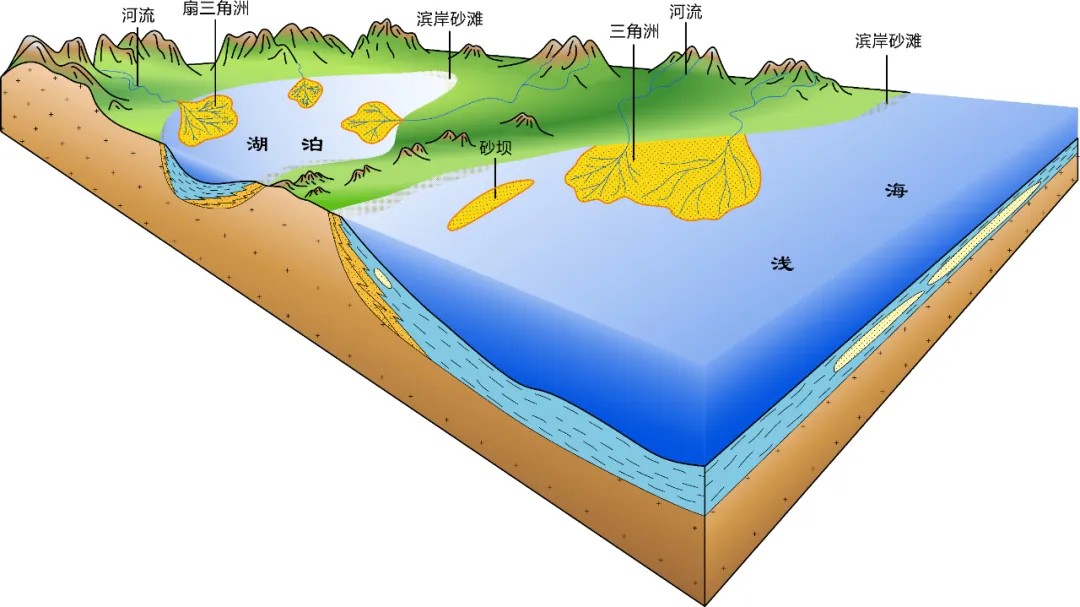

我国海域二氧化碳地质封存储层成因模式

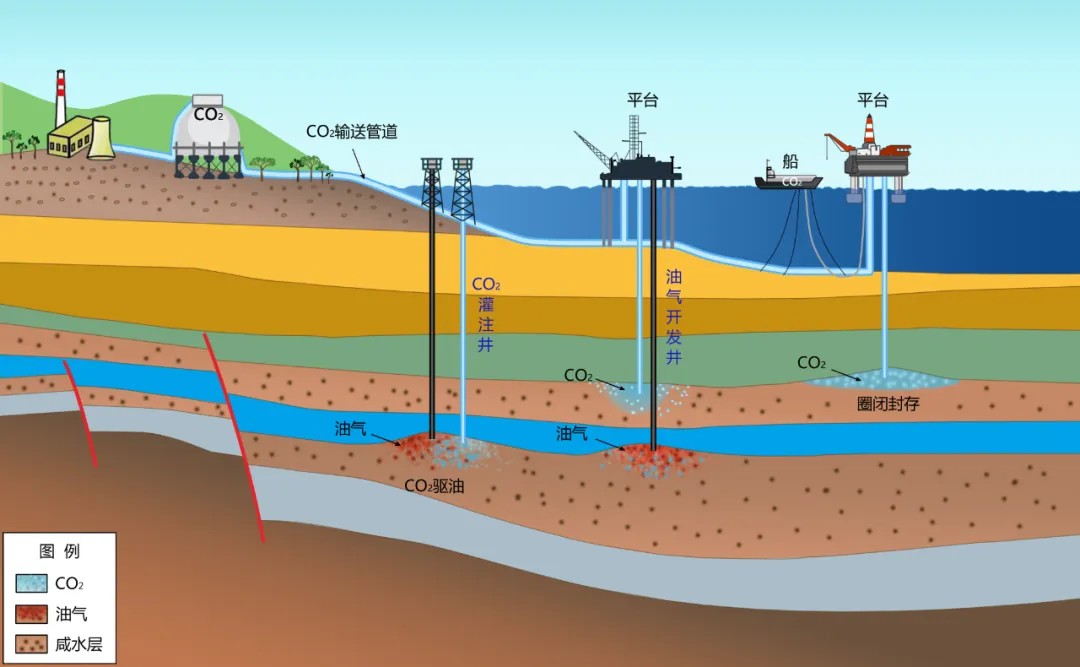

二氧化碳地质封存是通过工程技术手段将捕集的二氧化碳注入地下深部地质体中,如深部咸水层或枯竭油气藏,从而实现与大气的长期隔绝。但是,二氧化碳灌注海底后,和水、岩石会发生怎样的反应?反应速度如何?反应产物又是什么?这些直接决定了二氧化碳海底封存的可行性。

为了解决这些问题,青岛海洋所的专家们采集了大量海底岩心样品和海上地球物理数据,通过刻画海底储集空间构造,判断储集体在地下的三维空间分布。同时,科研人员还借助二氧化碳地质封存模拟软件与实验装置,研究二氧化碳在海底储集层中的运移速度、转化规律等,预测二氧化碳封存的成效与驱油效率,为我国二氧化碳地质封存的理论研究和封存潜力评价作出积极贡献。期间,科研团队还创新研发出“保真获取岩石高温高压矿化封存全过程流体装置”,并获得国家发明专利。这项技术如同给深海岩心安装了“动态摄像机”,首次实现在原始温压条件下实时捕捉气-水-岩反应过程。“过去采样就像‘开盲盒’,现在能精准捕捉二氧化碳与玄武岩反应的每个瞬间。”陈建文解释道。

海域二氧化碳地质封存示意图

十余年来,青岛海洋所深耕海洋地质碳封存领域,编制形成《中国海域盆地级二氧化碳封存潜力与适宜性评价图集》;建成系列二氧化碳地质封存物理模拟实验装置,包括了二氧化碳-水-岩高温高压反应装置和二氧化碳动态运移-转化模拟系统;建立了多孔介质中渗流、传热、相变和力学变形耦合的多场耦合数值模型。在理论研究领域,该所通过宏观-微观模拟实验,系统深化了二氧化碳地质封存基础理论,有效支撑了海域地质碳封存的选址与评价。

这些成果,如同为深海绘制的一幅幅“藏宝图”,每个坐标都经过地质相关学科的专业论证,指引着海域二氧化碳封存工程未来的方向。“安全”既是封存的底线,更是风险防控的核心。

“空地海”体系筑牢封存“生命线”

在全球海洋地质碳封存已完成、正在执行或规划中的示范项目,无一例外都将地质风险监测贯穿项目始终。

在陈建文团队新近发表的《全球海洋地质碳封存典型案例对中国的启示》论文中,也不乏相关的内容。例如,挪威Sleipner项目,为监测二氧化碳流体在咸水层中的空间分布和运移特征,先后开展10次三维地震、4次重力、1次电磁调查和2次海底成像调查;巴西Lula项目为研究二氧化碳注入是否对储层产生堵塞和是否存在泄漏,采用示踪剂监测以及井压和井温监测……

针对我国海域地质封存的地质、工程和环境条件,青岛海洋地质研究所设计了一套科学完善的“空地海”一体化地质封存、地质风险预警监测体系。“例如,在选址方面,我们会规避火山岩发育区、热液喷发区、断裂活动区等不稳定区域。针对新的断裂活动,如地震、海啸可能会导致的岩石破裂,以及二氧化碳泄漏等情况(概率极低),团队会优化选址和灌注方案。”陈建文介绍说。

那么,如何实现“空地海”一体化风险监测呢?陈建文进一步解释道,“我们在海底建立工作站,可实时监测海底岩石是否有破裂和二氧化碳泄漏等情况的发生,并通过卫星及时传送至实验室。同时,为避免监测信息的遗漏,我们一方面用海底工作站开展海底沉积物监测和地质分析,另一方面借助海面工作站进行同时海水和大气取样,监测海水和空气中二氧化碳浓度和通量。多管齐下,为‘零泄漏’目标提供技术保障。”

产学研深度融合构建蓝色创新生态

海洋地质碳封存不是闭门造车,需要全产业链的协同创新。多年来,青岛海洋地质研究所与国内企事业单位、高校院所开展了广泛的合作研究,并积极参与青岛市碳达峰碳中和产业创新联盟,有效支撑服务海域地质碳封存规划和示范工程系统研究。

2023年,该所与自然资源部宁波海洋中心、浙江省水文地质工程地质大队共同实施了“杭州湾南岸碳封存示范工程战略研究”项目,通过分析杭州湾南岸长河-王盘洋盆地二氧化碳封存地质条件等,建立了陆域示范-离岸示范-海域封存的技术路线,充分展示了政府、企业和科研单位深度合作的成果。

今年10月,第五届离岸碳捕集、利用与封存论坛(OCCUS)在青岛举办,这场汇聚了国内外顶尖专家的盛会,受到业界的广泛关注,青岛海洋地质研究所首次作为承办单位亮相。论坛上,由该所牵头建设的我国首个省部级海洋地质碳封存科技创新平台——“海洋地质碳封存山东省工程研究中心”正式揭牌。中心由该所与中国海洋工程装备技术发展有限公司、青岛国实科技集团有限公司和青岛海洋地质工程勘察院有限公司共同建设,汇聚了全国海洋地质碳封存领域的专家,将以打造海洋地质碳封存示范工程为重点,提升海洋地质碳封存技术储备和装备研发能力,建成一支多学科融合的调查研究队伍,形成海洋二氧化碳地质封存场址优选、封存过程模拟和监测及智能预警系统研发、示范工程装备研发和大数据分析等全流程一体化海洋碳封存技术体系。青岛海洋地质研究所副所长印萍表示,该所将依托平台开展国家间、地区间、企事业单位间的深度合作,构建“基础研究-技术研发-工程应用”创新链,共同推动海洋地质碳封存示范工程落地应用。

第五届离岸碳捕集、利用与封存论坛

我国海域辽阔,沉积盆地众多,新生界咸水层广泛发育,二氧化碳地质封存潜力巨大。在这条深海“碳”索之路上,青岛海洋地质研究所正以实验室的微观突破、现场的工程实践、产业的协同创新,书写着蓝色经济的新篇章。青岛海洋所所长赵洪伟表示:“我们将继续攻克超临界二氧化碳注入、长期封存效能评估等关键技术,为全球海洋碳封存贡献中国方案!”

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号