高扬的旗帜

——关注李四光地质科学奖

来源:中国国土资源报

作者:王瑜 王博

发布时间:2015-12-29

第十四次李四光地质科学奖颁奖大会现场 王少勇 摄

第一次李四光地质科学奖颁奖大会现场 胡光晓 供图

第二次李四光地质科学奖颁奖大会现场 胡光晓 供图

李四光地质科学奖委员会评审会现场 胡光晓 供图

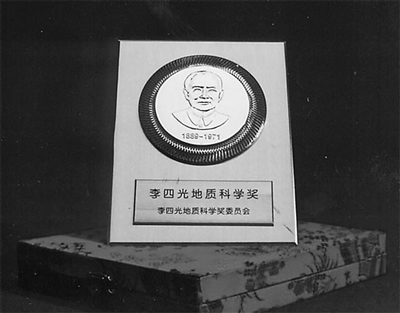

李四光地质科学奖奖章 胡光晓 供图

12月25日,第十四次李四光地质科学奖获得者参观李四光纪念馆。 杨 健 摄

12月26日上午,庄严的北京人民大会堂。14位常年奋战在地质工作最前沿、取得突出成就的地质人,胸前佩戴大红花,在掌声中接过了鲜红的李四光地质科学奖证书。他们,不仅站在了光荣的领奖台上,也站在了地质人的荣誉高峰。

地质界最高荣誉的前世今生

这,已经是李四光地质科学奖第十四次奖励地质界的卓越人才了。从1989年至今,已有223人获此荣誉,其中包括54位院士!

第一次李四光地质科学奖颁发于李四光百年诞辰的1989年,但酝酿、准备却可追溯至更早的1977年——为了鼓励地质工作者献身地质事业,地质部门曾商议建立李四光地质科学奖。1986年初,原地质矿产部在向中共中央宣传部提交的关于纪念李四光同志诞辰100周年系列活动的报告中,提出设立地质行业的最高奖项——李四光地质科学奖。此举,既是为了纪念李四光对中国地质工作和科学事业的巨大贡献,发扬李四光从国家建设出发开展科学活动和把聪明才智献给祖国的爱国主义精神,更是为了鼓励一代又一代地质工作者不断创新、勇攀高峰,为国家的社会主义现代化建设建功立业,并希望以此大力宣传地质工作在国民经济建设中的地位和作用。

1988年9月,报告获原则同意,其中关于设立李四光地质科学奖一事也得到了批准。消息甫出,地质行业反响热烈,原地矿部下属的各省局、科研院所,冶金、核工业、煤田、建材、有色、地震、石油、化工等行业的地质部门以及武警黄金指挥部,都纷纷捐资支持。到1989年11月第一次李四光地质科学奖颁奖前,集资数额已达53.6万元。

1989年1月,由地质行业各部门代表参加的李四光地质科学奖委员会正式成立,通过了李四光地质科学奖简则,完成了该奖的组织建设。

简则规定,该奖专门奖励从事野外地质工作有突出成绩者、地质科研成绩显著者和地质院校教学成绩优异者。他们必须是热爱祖国,热爱地质事业,愿为中国社会主义现代化建设奋斗的地质工作者。李四光地质科学奖分为“李四光野外地质工作者奖”、“李四光地质科学研究者奖”、“李四光地质教师奖”和“李四光特别奖”等4类,重点评选在野外地质工作、地质科研、地质教学工作中获取突出成绩者。该奖为终身荣誉,获奖者一生只能授予一次;该奖每两年评定一次,向获奖者分别授予相关类别的获奖证书,并颁发李四光地质科学奖奖章和奖金。每次奖励人数为15人左右,其中李四光野外工作者奖人数不少于获奖人数的一半,奖金额度由委员会确定。第一次李四光地质科学奖的奖金为3000元。

李四光地质科学奖颁奖后,在全国地质界引起了极大反响。到1993年第三次评奖时,张宗祜、肖序常、刘光鼎等3位中国科学院学部委员也积极申请李四光地质科学奖。鉴于李四光地质科学奖是地质行业的最高层次奖励,中国科学院学部委员是我国科技界的最高学位,李四光地质科学奖委员会决定,在李四光地质科学奖下设荣誉奖,从第三次评奖开始,凡中国科学院学部委员申请本奖且经评委会评审通过者,授予李四光地质科学奖荣誉奖,并发给奖章和奖状,荣誉奖不占原3类奖分配名额。在第四次颁奖会上,委员会提出对为我国地质科研事业和教育事业作出突出贡献的程裕淇院士和王鸿祯院士颁发特别奖。

到了2007年,李四光地质科学奖的捐资达到2000多万元,委员会向民政部申请注册成立了李四光地质科学奖基金会。

李四光地质科学奖自成立以来,秉承宁缺毋滥的原则,公平、公开、公正,保持着自身的权威性。截至2015年,李四光地质科学奖获得者已有223人,而基金会的资金则由最初的53.6万元发展为3000多万元;获奖者的奖金也由起初的3000元,逐渐递增至2011年的10万元,并从今年开始增加到了15万元。

获奖者趋向年轻化、多领域

作为李四光地质科学奖的主要筹备者和推动者之一,中国地质科学院原常务副院长王泽九曾经担任了第一届到第六届李四光地质科学奖委员会的秘书长,目睹了这一奖项从第一次到第十二次颁奖的全过程。

他告诉记者,近年来李四光地质科学奖呈现出几个特点:

一是获奖者年龄结构趋向年轻化。最初的获奖者年龄都比较偏大,而现在越来越年轻化了,有的甚至不到50岁。这也从一个侧面反映了地质工作的繁荣和后继有人。

二是获奖者的覆盖面越来越广。起初,获奖者中地质矿产勘查领域占绝大多数,后来,增加了基础地质区调工作者,到现在,工程地质、环境地质的比重越来越大,每次都占据相当比例。同时,一些奋战在民营企业中的佼佼者也开始出现在获奖者中,如第十三次李四光地质科学奖中的王香增就来自陕西延长石油(集团)有限责任公司。王泽九希望,李四光地质科学奖能够进一步拓展覆盖面,他也借此机会呼吁广大矿山地质和采矿、测绘等领域的优秀地质工作者积极参与这一奖项,主动申请。

三是实用性学科比例增加。最突出的就是随着近年来石油在国民经济中的比重增加,以及石油找矿突破成果显著,石油领域的获奖者比例明显上升,一些国内知名的石油勘探大腕,基本上都可在李四光地质科学奖的获奖名单中寻到踪迹。

李四光地质科学奖基金会工作人员马秀兰向记者透露,为了使评奖程序及过程随着时代的发展,与现实不断融合,基金会会适时修订相关章程等细则。比如,今年李四光地质科学奖的章程就在评选办法上进行了修改。章程规定,终审2/3的以上委员出席有效,投票表决后获到会委员2/3票者即可获选。修改后的章程规定,当各奖项出现空缺时,可对首次投票中获得半数票的申请者进行二次投票表决,获到会委员2/3票者亦可入选。另一项变化是,以前对于公示后有异议的获奖者不再处理,留在下次评奖委员会复议解决;而现在的规定是,对有异议者,经调查核实后可提请委员会复议。

党和国家领导人历来重视地质工作

李四光是我国卓越的科学家,著名的社会活动家和教育家,伟大的爱国者。早在青年时代,他就积极投身于我国的民族民主革命事业。新中国成立后,他献身于地质科学,成为我国地质科学的重要开拓者之一,是新中国地质事业的主要奠基人,在国内外地质学界享有崇高威望,深受广大地质工作者的敬仰。

周恩来总理曾评价李四光是中国科技界的一面旗帜。

温家宝也在1999年纪念李四光诞辰110周年和第六次李四光地质科学奖颁奖大会讲话中强调了这一点:“他从一个爱国的民主主义者转变为一个共产主义者和卓越的科学文化战士的人生道路,凝结了本世纪中国一代知识分子上下求索、不懈奋斗的历程。他是中国先进知识分子的杰出代表,也是我国科技界的一面旗帜。”

李四光地质科学奖自诞生之日起,就受到了党和国家领导人的重视和关注。在纪念李四光同志诞辰100周年大会上,时任国家主席杨尚昆作了题为《学习李四光》的讲话。他在讲话中指出,李四光同志一生不仅给我们留下了珍贵的科学遗产,而且给我们留下了宝贵的精神财富。我们要学习他热爱祖国、报效祖国、为国争光的爱国主义精神,要学习他追求真理、追求光明的崇高品格,学习他团结奋斗的优良作风。

多年来,每一次李四光地质科学奖的颁奖大会,党和国家领导人都非常重视。从1989年第一次由国家主席杨尚昆颁奖以后历次的颁奖中,李克强、张高丽、温家宝、曾培炎、邹家华等领导都曾在不同场合出席、颁奖、讲话、座谈或接见获奖者。这是给获奖者的荣誉和肯定,也是对地质工作和地质工作者的关心和重视。

全面推动国家地质事业发展

26年的发展,李四光地质科学奖已经成为我国广大地质工作者心中的丰碑。26年来,李四光地质科学奖委员会和基金会也致力于在全社会全面推动地质事业发展。

“在223位李四光地质科学奖获奖者中,包括了54位院士,其中有28人是在获得李四光奖之后当选院士的。这一方面体现了李四光地质科技奖的权威性,也表明该奖项对获奖者自身的激励。”王泽九对记者说。

事实上,除了李四光地质科学奖,基金会还支持了李四光优秀学生奖。这个奖是由教育部牵头、北京大学空间与地球科学院、中国地质大学等单位共同发起并设立的,基金会每年资助30万元作为优秀学生奖励和活动经费,以激励广大青年学生学习地球科学,投身地质事业的热情。这个奖面向广大高校学生,每年的获奖名额为15人,获奖的本科生、硕士生和博士生奖金分别为1万元、1.5万元和2万元。同时,基金会还资助了李四光少年儿童科技奖和李四光中队的活动,利用李四光的影响力,让青少年从小树立爱祖国爱科学的思想。该奖每两年评选一次,面向全国的中小学生,目前每两年的资助金额也达到了30万元。王泽九表示:“我们希望,这些奖能够从小学、中学再到大学能够系统起来。”

不仅是资助,基金会还通过李四光中队的各种活动向学校和全社会宣传和弘扬李四光精神。此外,基金会还出资30万元,支持湖北黄冈李四光纪念馆改扩建工作,资助湖北省李四光研究会8万元,用于研究“李四光与辛亥革命”。

据李四光地质科学奖委员会秘书长、中国地质科学院党委书记王小烈介绍,除了继续做好评奖和现有的其他活动,下一步基金会还将在4个方面进一步发掘、弘扬李四光精神,进而促进地质工作发展:

一是成立李四光学术思想研究会,定期开展李四光学术思想研讨会;二是举办地质力学培训班,主要面向地勘单位的科研和技术骨干,请一些老专家来研讨地质力学方面最新的研究成果,如新理论、新技术、新方法等创新;三是出版宣传李四光的相关书籍,现已和中国科协共同投资拍摄了4集电视文献纪录片《李四光》,目前正在审查阶段,预计将在明年播出;四是免费开放李四光纪念馆,欢迎社会各界前去参观,了解、感受李四光精神。

坚守李四光精神高地

任何工作都需要精神与文化作为灵魂和支撑,地质工作也不例外,而李四光精神就是地质工作的一座灯塔。

在李四光纪念馆,馆长龙长兴向记者介绍了李四光精神的核心——“矢志不移的爱国情怀、求真务实的科学品质、强烈执着的创新意识和鞠躬尽瘁的奉献精神。”记者看到,12月25日前往参观李四光纪念馆的第十四次李四光地质科学奖获奖者,每一位都显得虔诚而凝重。

王小烈认为,李四光精神最可贵的地方就在于使科学围绕国家需求,来解决国家的问题,如地震、石油、地热等问题。现在的科学家,也应该围绕国家的需求来从事科研事业,使其与社会生产环境结合起来。

因此,李四光地质科学奖的设立,首要目的是通过李四光这面旗帜,来宣传弘扬李四光精神。其次是培养年轻科研人员求真务实的科学品质,激发大家科技创新的热情和激情,鼓励更多的科研人员来为国家的经济社会发展作出贡献。再次,重奖获奖者本身就是对知识和人才的肯定,营造社会尊重知识、尊重人才的良好环境和氛围。最后,评奖过程程序规范,充分体现了李四光地质科学奖公开、公平、公正和权威性。“这是一种榜样的力量,能够激励大家来为地质找矿、地质科技和地质教育事业作出更大贡献。”王小烈说。

同样,获奖者也十分珍视这份来之不易的荣誉——获奖不仅使他们对李四光精神有了新的认识,更激励着他们在各自的地质战线上继续奋战、再立新功。

本次李四光野外地质工作者奖获得者、青海地矿局总工程师潘彤对记者说,作为一个地质工作者,获得李四光地质科学奖是很多地质人一生的追求。从上大学开始,李四光就是他心中的一面旗帜,对于自己能在不到50岁时获奖,他感到十分激动和兴奋。参观完李四光纪念馆后,他对李四光的创新精神有了更深的体会——正是这种精神,鼓励着新时代的地质人继续努力,在目前的形势下更好地为国家经济社会发展作出贡献。他说,地质找矿是集体智慧的结晶,而他,只是广大基层地勘工作者的一个代表。李四光地质科学奖既是荣誉,也是压力,他将继续奋战在自己的岗位上。当前,国家经济进入新常态后,如何使本单位的地勘经济不滑坡,如何围绕国家“十三五”规划战略转型,找什么矿、如何找,今后的战略格局如何部署,都将成为他面临的新课题。

新晋中国科学院院士、本次李四光地质科学研究者奖获得者、中科院南京地质古生物研究所沈树忠研究员也向记者表达了获奖的喜悦。他说:“李四光先生在第四纪冰川、大地构造、古生物等多个领域都有建树,这激励着一代代地质工作者向他学习。我们应该在前人的基础上对各自的领域深入研究下去,并尽可能地在研究方法与理论方面有所拓展和创新。李四光地质科学奖是许多地质工作者梦寐以求的荣誉,我想,它将带给获奖者以及未获奖者一种激励和指引。”

本次李四光地质教师奖获得者、来自长安大学的彭建兵教授对李四光地质科学奖也有一番自己的认识。他告诉记者,他对获奖感到十分荣幸,但这不是他个人的荣誉,而是他代表的全国成千上万的地质学教师的荣誉。这次获奖将成为他人生一个的转折点和加油站,他还会在教师的岗位上继续培养更多的优秀学生。他说:“当前地质人才培养的走向是‘高精尖’,我将为培养更多高层次、优秀杰出的人才而努力。”同时,他希望自己继承李四光先生的遗志,继续在地裂缝和黄土灾害研究方面把工作做扎实,为国家的地质安全、地质灾害防治、重大工程建设安全、防灾减灾等作出贡献,为推动中国地质事业向前发展尽绵薄之力。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号