风起浪涌

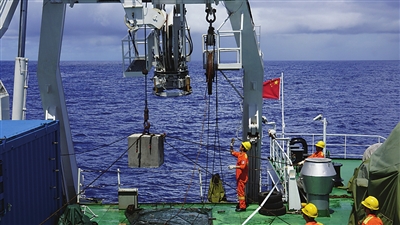

乌云袭来时,甲板上正将一吨重的水泥块投放水中

雨中投放锚系

一

往维嘉海山投放第二套锚系进入最后一道程序时,起风了,雨点急速拍打水面,后甲板生产紧张度骤然升级。

随着一吨重的水泥块坠落,橙色浮球携带着6个测试仪器顿时从水面消失得无影无踪。

这是7月30日正午1点。大家明显感觉脚下摇晃得厉害。

风起浪涌。这些天,船长孙雁鸣一直在监测台风数据。今年第13号热带风暴在维嘉海山工区附近生成,此前两天,就在“海洋六号”抵达维嘉海山的时候,一大片密集的云层和一个低压扰动被监测到。“海洋六号”全体人员夜以继日,各种调查手段轮番使用,露天取样和室内测试同时进行,就是为了赶在台风到来前尽快完工。

天上乌云密布,海面滚滚浪涌。记者房间里所有的东西都在晃动,书桌的抽屉被摇摆的巨大惯性力量自动拉开又合上,发出剧烈的响声。出海10多天,最严重的晕船状况竟然在这时发生了。

最终还是没跑得过台风。锚系入海,船快速掉头往南开。

记者突然想到600多年前的郑和,没有航海图,没有定位仪,任何风暴都不能事先预知,“西洋万里水茫茫”。几百年过去,我们乘着这样一条先进的船,不是为了发现和接近另一片陆地,而是为了更精确地了解海底世界。从宽度到深度,人类对自然领域的孜孜追求,一部分是实用主义,还有一部分是求知欲。

二

本航段,贾峰是船上唯一的复员军人。很少有人知道他军人的身份背景,人们看到的,只是一个腼腆的、沉静的、努力工作的普通技术员。

他的故事其实很神奇。上世纪90年代末,一个20岁出头的陕西小伙子,在海拔5000多米的新疆帕米尔高原当兵;3年前,已经过了30岁的他,第一次上“海洋六号”,在太平洋往5000多米水深的地方投放和提拉调查仪器。这样的经历,贾峰自己都觉得不可思议。

长时间在艰苦的环境中过团队的生活,贾峰觉得,部队生活和调查船上的生活,有出奇的相似性。在部队时,生存训练非常苦,他能蹲在沙漠里,两天不喝水,身上背的水给忍不住渴的南方战友喝。风沙袭来时,伙食车送来的饭菜里全是沙土。“军人吗,总是最能吃苦的。现在‘海六’船上的条件好多了。”贾峰说,只是,他觉得自己老不在家,亏欠家人。

三

电机员余天明拍了张乌云压顶的照片发到微信朋友圈里,那时“海洋六号”正在避风途中。

此前一天的傍晚,红云绚丽,水波如镜,他和大家一样在甲板上散步、拍照。海况好得出奇,让不少人暗暗担心。果然,一天之内,天气变脸。

余天明其实是船舶大队的副队长,上“海洋六号”船,是为了顶一个电机员的空缺。

“海洋六号”从2009年下水试航,每年出太平洋执行任务,海水侵蚀和连续操作,机电部分随时会出些故障。就在出航前一天,两台主发动机就不能正常启动,航行中,连着出现推进器故障、绞车故障。每一个问题,都会影响船舶正常运行和调查仪器的安全使用。余天明急得要命,在高温高噪音的机舱里,时而蹲,时而站,时而疾行,拿着电筒照图纸,一个部件一个部件地找毛病,出海前才剃的光头,冒出满顶汗珠子,凭借多年出海经验和机电知识积累,把故障一排除。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号