典型经验和先进事迹系列报道

“海马”遨游 深海圆梦

——4500米级无人遥控潜水器“海马”号研发及应用纪略

来源:国土资源报

作者:陈惠玲

发布时间:2015-07-09

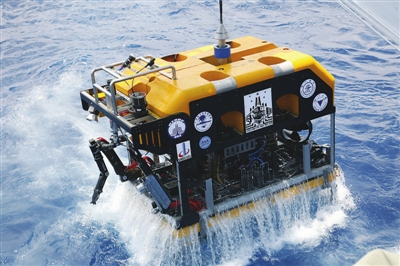

“海马”出水 陈惠玲 提供

“海马”号顺利通过海试验收 陈惠玲 提供

为配合开展“三严三实”专题教育活动,中国地质调查局号召局系统开展学习中国地质调查局油气资源调查中心、中国地质调查局水环部、“海马”号科研团队以及《“一带一路”能源和重要矿产资源图集》、《“一带一路”石油天然气资源勘查开发图集》、《京津冀地区国土资源与环境地质图集》、《长江经济带国土资源与重大地质问题图集》四个图集编制组的先进事迹和典型经验。

油气调查中心全力支撑能源资源安全保障,在推进实现“六个一流”目标方面取得显著成效,是坚定执行局党组决策的典范,是讲政治、守规矩的表率。局水环部坚持需求驱动、问题导向、目标聚焦,在推进业务建设和队伍建设、提高地质调查能力方面进行了有益尝试,为局机关转观念、转职能、转作风提供了良好示范。“海马”号科研团队推进不同单位、不同部门之间产学研用的结合,实现了我国海洋调查装备研制的跨越式发展,是组织实施国家重大科研项目联合攻关的典范。四个图集编制组聚焦国家需求,多专业、多单位密切配合,加强组织策划,改进服务方式和内容,加大信息共享和整合力度,优化成果表达方式,进行了地质调查成果服务国家重大战略的有益尝试,是做好“五个服务”的成功范例。

本版开设《践行“三严三实”·地调典型示范》专栏,对他们的先进事迹和典型经验进行全面报道。

1.走向深海大洋 实施精细勘探

关岛时间6月18日20时10分,“海马”号4500米级深海遥控潜水器(ROV)成功完成了第六个下潜测站作业,安全回收到“海洋六号”母船,超额完成了大洋36航次科考ROV调查任务。

在测站作业的十天时间里,“海马”号ROV先后下潜六次,海底航行近10个小时,利用ROV高清摄像机拍摄记录了近百分钟海底高清视频;利用机械手抓取了数十公斤的结壳样品,成功获得了海山表面的钙质沉积物样品;在ROV上搭载的多普勒流速剖面仪获取了海底大量的物理海洋数据;首次利用最新研制的小型钻机和切割机对海山富钴结壳进行了钻取和切割试验。同时,在采薇海山永久地布放了两块带有中国国旗的标志物。这是“海马”号首次在我国大洋科考中成功应用,也是我国首次在富钴结壳海山区使用ROV进行调查作业。

就勘探手段而言,早期调查阶段主要是利用多波束、浅剖和重磁等地球物理手段获取海山地形、沉积和构造信息,利用地质拖网获取海底结壳样品,利用海底摄像了解海底结壳分布特征。近几年,“海洋六号”船还利用深海浅钻获取了大量的海山结壳样品。然而,进入勘探阶段以后,更需要对海山基岩、结壳和沉积的局部分布特征进行精细勘探。

回顾我国富钴结壳的勘探历程,从早期的侦查性调查、远景区调查、探矿阶段到现在的详细勘探,调查技术装备越来越先进,定位精度不断提高,勘探程度逐步提高,而“海马”号ROV的首次成功应用无疑为富钴结壳资源勘探又添利器。随着国际海底区域“蓝色圈地运动”的不断深入,世界各国不断提高自己的勘探能力,纷纷研制适用于大洋矿产资源调查的ROV、HOV和AUV等高新技术装备。“海马”号的成功应用,大大提高了我国的海底资源勘探能力。随着富钴结壳资源勘探的不断深入,“海马”号ROV将根据富钴结壳资源的特点,不断改进和添加更多的搭载设备,如切割机和钻机、插管取样器、侧扫声呐和高频浅剖等,更好地服务于富钴结壳勘探,服务于大洋矿产资源调查与研究,极大地发挥其勘探潜力。

2.瞄准深海尖端 攻取“零”的突破

海洋是国家综合实力和高科技的竞技场。党的十八大报告首次提出了“提高海洋资源开发能力,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”的总要求。

建设海洋强国,海洋探查技术装备是关键。与世界发达国家相比,我国海洋探查技术装备水平还存在一定差距。尤其是,面向深海的诸多关键技术仍为少数发达国家所垄断。

作业型深海潜水器技术与装备在海洋地质探查和资源开发利用中不可或缺,它在一定程度上标志着一个国家海洋资源勘探开发甚至海洋权益维护的能力和科技水平。开展深海作业型潜水器的科学研发不仅对国民经济和社会发展以及国家军事安全有极为重大的意义,还对未来的海洋空间利用、海洋旅游业、深海打捞、救生等有着不可估量的价值和战略意义。

4500米,是中国南海中央海盆的深度,更是一个具有中国海域特点的深度。这一深度,可以覆盖我国南海98%的海域,以及国际海底富钴结壳资源富集区和绝大部分的热液硫化物富集区。研制这一深度级别的深海运载和作业设备,能够满足我国绝大部分深海探测和作业的相关需求。因此,研制4500米级无人遥控潜水器,提升我国深海装备技术水平,摆脱深海装备技术受制于人的被动局面,实现我国在大深度无人遥控潜水器自主研发领域“零”的突破,成为我国海洋科技研发的重要任务。

“十一五”期间,国家高度重视海洋技术的研发。863计划经反复调研和专家论证, 于2008年底启动了重点项目《4500米级深海作业系统》,由科技部委托国土资源部负责组织实施。2009年,科技部、国家海洋局联合发布了《国家深海高技术发展专项规划(2009~2020)》,将这一项目纳入深海潜水器技术与装备重大项目之中。

3.优秀的团队 完美的配合

2008年底,《4500米级深海作业系统》项目正式启动。中国地质调查局广州海洋地质调查局作为业主单位,汇集国内业界优势研发力量,组成优秀协同创新团队共同承担研制工作。在长达6年的攻关活动中,这个优秀的组合实现了完美的配合,堪称专业合作的楷模。

作为“海马”号4500米无人遥控潜水器(ROV)本体研制的总体设计、设备研发、系统集成和试验的主要承担单位,上海交通大学集中优势资源,并提供了水下环境条件综合实验室、大型水池、建造装配车间等,保证了项目的顺利实施。

在4500米的深海底,指甲盖大小的面积,就要承受约半吨重的压力。上海交大课题组依托国内技术优选出耐压、耐腐蚀、比重轻的结构材料,经反复优化设计和试验,克服了系统散热、船舱密封等众多技术难点,研制出整体插拔式电子舱和各种耐压结构,攻克了深海设备的重要环节。同时,他们的控制系统研发小组,攻克了包括ROV操作系统、计算机控制、光纤通信、电子线路开发、控制系统集成和试验等技术,最终形成了具有完全自主知识产权,可实时控制、监测、告警等综合功能的大型ROV控制软件。

上海交大自主研制的重载升沉补偿装置在整个海试过程中显示了很好效果。至此,国内首次开发的一体式深海大功率HMI照明灯、各种系列深海水下摄像机、照明灯、水下布放底盘、深海采样底盘等设备,成为“海马”号高国产化率的重要组成部分。

螺旋桨推进系统、水下机械手作业、水下分布式控制计算机、液压动力和管路系统、深海压力补偿系统,犹如潜水器的四肢、神经和血液循环系统。而为了支持这套国产化潜水器的问世,浙江大学课题组投入了无数的心血。

为了把控制命令下达到每一个“器官”,浙江大学课题组提出了“集散型控制”的新理念,这必须建立在水下控制计算机耐高压的基础之上。晶振,是水下计算机的“心脏起搏器”。刚开始,课题组对十多种不同的晶振进行高压环境测试,但还没超过2000米,已经没有一个能正常工作了。经过艰苦探索,课题组最终采用高频振荡电路代替晶振取得成功,成本还不到1000元人民币,远远低于进口电路板1万美元的价格。

浮力材料是潜水器的重要组成部分,青岛海洋化工研究院从“玻璃微珠”研制起步,到如今3次南海中央海盆的下潜,国产浮力材料经受住了4500米深度的挑战。

广州海洋地质调查局作为“海马”号研制项目的牵头单位,制定了项目组织方式和运行管理机”,成立了以现任局长温宁为组长,总工程师杨胜雄为副组长的项目领导小组和项目管理办公室,就合作单位的项目组管理、运行机制和基础配套设施问题提出业主意见并及时督促整改,持续推动项目的开展。

由广州海洋地质调查局点将的项目长陶军,带领一批中国海洋科技界顶尖精英研发团队,直面三所大学、几家研究院所、几十家合作单位、近百家协作工厂。研发过程中,他始终把不同专业、不同风格、不同体制、不同系列的数个参研单位凝聚在一起,同心协力、同舟共济,引导研发设计方案,瞄准国家海洋探查的实际需求;在项目研制的困难时期,他主动承担责任,顶起巨大压力,紧紧依靠国土资源部、科技部等上级领导协调解决问题,与科研团队共渡难关……

4.攻关结硕果 “海马”显神威

2015年5月8日,500米级无人深潜器“海马”号通过科技部验收。这套我国自主研发、迄今为止下潜深度最大的第一套大深度无人遥控作业型潜水器,整套装备实现了关键核心技术国产化,国产化率达到90%,为我国深海无人遥控潜水器的国产化和产业化奠定了坚实基础。

此前,卓越的“海马”已通过了一系列严格的检验。

2014年2~4月, “海马”号搭载作业母船“海洋六号”实施了3个航段海上试验,先后17次下潜,3次到达南海中央海盆最深处4502米水深的海底进行作业试验,通过近百项技术指标的现场考核。海试结果表明:“海马”号无人深潜器具有优良的深海作业能力,达到了在4500米深海海底作业的各项技术性能设计要求,通过了863计划海洋技术领域办公室的海试验收。

为推动4500米级深海作业系统尽快形成作业能力,服务我国深海科学考察和资源勘探。广州海洋地质调查局将“海马”号首次应用于国家地勘任务。为此,项目团队又对“海马”号进行了针对性改造,同时携带多种取样器和传感器。

2015年3月,“海马”号搭载作业母船“海洋六号”赴我国南海北部某海区实施水合物目标区海底详查及海底设备回收任务,共4次下潜,完成了目标海底全覆盖观测、定点作业与观测、沉积物与生物取样、海水温度测量、海水甲烷含量测量等调查。最长单次下潜时间5小时20分,海底作业3小时10分。

航次调查中,“海马”号综合了海底摄像、地质取样和物理海洋调查等多种常规调查手段,发现了目标区内一系列与天然气水合物相关的“冷泉”活动标志。通过“海马”号多角度高清摄像系统等,实时观测到依赖于甲烷气体存活的贻贝类生物、菌席等,海底甲烷气体渗漏现象,以及反映海底水合物历史演变过程的甲烷生物化学礁、碳酸盐结壳等。“.海马”号还抓获到贻贝类生物活体、甲烷生物化学礁、碳酸盐结壳等一批实物样品,并实时获取调查区海水温度、甲烷含量异常数据等一系列显示天然气水合物赋存的直观标志。为现场科学家提供了更为丰富和直观的海底调查资料。

调查情况表明,“海马”号已经具备开展海底多角度摄像、机械手作业、声光电探测、海底原位实验等综合作业手段,可进行海底全覆盖测绘、沉积物与生物取样、物理海洋测量、现场地球化学分析,具有海底观测网与仪器设备布设和回收、海底管线维护、深海打捞等扩展作业功能,具有作业风险低、建造运行维护成本低的特点,不需要专门母船支持,能够长时间驻留海底作业,可广泛应用于我国资源、环境、工程、救捞、渔业和考古等众多领域,同时具有军事应用价值。

在整个作业过程中,“海马”号无人潜水器系统运行状态良好,操控性、可靠性、稳定性和各种扩展功能均通过严格考验,达到实用化装备的各项技术要求。

“海马”的研制成功,标志着我国已全面掌握深海无人遥控潜水系统各项关键技术,除了在关键技术国产化方面取得实质性的进展,打破了国外技术垄断,带动了相关配套产业的进步,还实现了科研成果向地质调查应用的快速转化。

“海马”的研制成功,得到了社会各界给予的高度评价,荣获中国科学院、中国工程院“两院院士评选2014年中国/世界十大科技进展新闻”第二名;中国海洋学会、中国太平洋学会、中国海洋湖沼学会“2014 年度中国海洋十大科技进展”第一名;国土资源部中国地质调查局“2014年度地质科技十大进展”第二名。

5.全新的模式 宝贵的经验

4500米级深海作业系”的成功研制及应用,实践了多部门协作创新、联合攻关、产学研用相结合的科技研发创新模式,是科技部实行业主制管理模式的成功范例。回顾6年的研制和海试过程,许多经验都值得人们吸收借鉴:

上级主管部门以及各参与单位领导高度重视。项目在实施管理过程中遇到的重大问题都能及时得到协调、干预和解决,在2011年12月项目年度工作会议后,遵照上级领导和专家的意见,成立了项目总体技术组,有效地组织开展了研制工作。

成功的组织实施模式。该项目以国土资源部为组织实施部门、广州海洋地质调查局为业主单位、“海洋六号”综合科学考察船为作业母船,全力支撑协调以上海交通大学为技术负责单位的科研团队进行研发工作,构建了产学研用协同创新的组织实施和管理模式。项目始终与我国基础性、公益性、战略性资源调查需求密切结合,以直接服务于深海资源探查应用为目标,充分发挥产学研用相结合的作用,调动和协调相关资源,有力地保障了项目的顺利实施。

立足自主研发。长期以来,我国海洋技术、装备水平与国际先进水平存在着很大的差距,尤其是深海技术与装备水平尚处于起步阶段,关键技术受到国外垄断。因此,立足自主研发,攻克海洋技术装备相关配套水平低的难点,全面开展深海潜水器国产化技术研究,是我们掌握关键技术的必由之路。

业主单位技术人员参与各子课题的科研工作。由于《4500米级深海作业系统》是一个由多个单位参与的合作研发项目,特别是进入到安装调试阶段,项目组高度重视各参与单位之间的技术协商、配合和衔接,并采取了科研人员互派进驻现场联合调试等有效措施,确保了工程的进度和质量。

形成了一支多学科交叉、研发与作业应用融合的团队。研发团队经过6年来长期协作创新,以及海上的联合试验应用,在“海马”号ROV的研发与试验过程中积累了丰富的实际经验,同时业主单位的操作应用人员从项目伊始就参加了研发工作,对“海马”号ROV的海试成功起到了关键作用。通过项目的实施,培养出了一支集总体技术、机电、控制、材料等多学科的研发团队及技术作业队伍。

下一步,在国土资源部、中国地质调查局的组织领导下,广州海洋地质调查局将把“海马”号列入深海调查的自主常规装备,更加广泛地投入我国深海资源探测和科学研究,为建设海洋强国作出更大贡献。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号