大洋36航次第二航段作业进展顺利

近日,“海洋六号”船执行大洋36航次第二航段科考作业进展顺利,圆满完成航次“海马”号ROV调查任务后,继续开展了海山区浅钻作业。

成功钻取85厘米浅钻样品

关岛时间6月23日下午2时30分,搭载在海洋六号母船上的浅钻在采薇平顶山成功钻取了总长85厘米的浅钻样品,该样品包括10厘米的富钴结壳和75厘米的玄武质基岩。

据船上的样品管理员任江波介绍,截至目前为止,这是本航次第一次钻取到的最长的玄武质基岩样品,其主要矿物成分为隐晶质镁铁质组分,表层有红褐色铁质氧化物,样品中间发育有白色碳酸盐脉体。柱状样品底部玄武岩为灰黑色,相对新鲜,能够进行精确定年,这对于采薇海山形成时代研究具有重要价值。另外,对于海山形成过程以及深部物源组分提供研究素材。

钻获的玄武质基岩样品 杨旋/摄

“海马”号ROV超额完成富钴结壳海山区调查任务

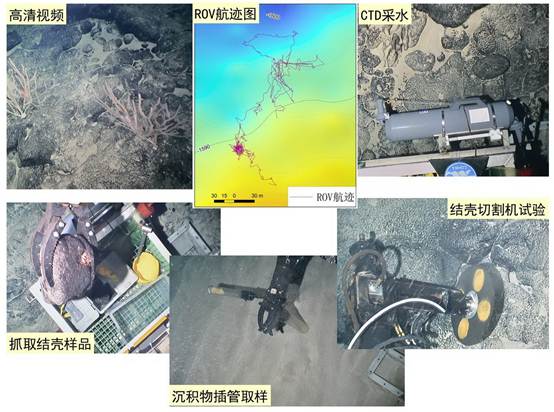

当地时间6月18日20时10分,“海马”号ROV成功完成了第六个下潜测站作业,安全回收到海洋六号母船,超额完成了大洋36航次科考ROV调查任务。在测站作业的十天时间里,“海马号”ROV先后下潜六次,海底航行近十小时,利用ROV高清摄像机拍摄记录了近百分钟海底高清视频;利用机械手抓取了数十公斤的结壳样品,成功获得了海山表面的钙质沉积物样品;在ROV上搭载的多普勒流速剖面仪(LADCP)获取了海底大量的物理海洋数据;首次利用最新研制的小型钻机和切割机对海山富钴结壳进行了钻取和切割试验。同时,在采薇海山永久地布放了两块带有中国国旗的标志物。这是“海马”号首次在我国大洋科考中成功应用,也是我国首次在富钴结壳海山区使用ROV进行调查作业。

自1997年以来,我国“海洋四号”船、“大洋一号”船和“海洋六号”船先后在太平洋海山区数十座海山开展了十多个航次的科学考察。经过了近20年的调查与研究,2014年4月29日中国大洋协会与联合国国际海底管理局成功签订了我国第一份富钴结壳勘探合同,在西太平洋麦哲伦海山区获得了3000平方公里的富钴结壳勘探合同区(采薇平顶山群和嘉偕平顶山群),这标志着我国富钴结壳资源调查正式进入矿区勘探阶段。就勘探手段而言,早期调查阶段主要是利用多波束、浅剖和重磁等地球物理手段获取海山地形、沉积和构造信息,利用地质拖网获取海底结壳样品,利用海底摄像了解海底结壳分布特征,近几年,“海洋六号”船利用深海浅钻获取了大量的海山结壳样品。然而,进入勘探阶段以后,更需要对海山基岩、结壳和沉积的局部分布特征进行精细勘探。此次“海马”号ROV首次应用于富钴结壳资源勘探,实现了海山富钴结壳的“体系化”勘探,ROV高清视频能够更为清晰直观的了解海山结壳分布特征,获取的砾状结壳样品对于研究海山构造演化、基岩和结壳特征具有重要的科学意义,沉积物插管样品是了解海山沉积和环境生物特征的珍贵样品,CTD获取的海水有助于了解底层海水化学特征;搭载式ADCP记录了海底底流特征,为富钴结壳的形成演化提供科学证据。同时,首次进行的钻机和切割机试验有助于不断改进设备,以便未来获取更有价值的样品。

回顾我国富钴结壳的勘探历程,从早期的侦查性调查、远景区调查、探矿阶段到现在的详细勘探,调查技术装备越来越先进,定位精度不断提高,勘探程度逐步提高,而“海马号”ROV的首次成功应用无疑为富钴结壳资源勘探又添利器。随着国际海底区域“蓝色圈地运动”的不断深入,世界各国不断提高自己的勘探能力,纷纷研制适用于大洋矿产资源调查的ROV、HOV和AUV等高新技术装备。“海马”号ROV是我国自主研发的第一台适用于海洋资源和环境调查的4500米级水下机器人,它的成功应用大大提高了我国的海底资源勘探能力,随着富钴结壳资源勘探的不断深入,“海马”号ROV将根据富钴结壳资源的特点,不断改进和添加更多的搭载设备,如切割机和钻机、插管取样器、侧扫声纳和高频浅剖等,更好地服务于富钴结壳勘探,服务于大洋矿产资源调查与研究,极大地发挥其勘探潜力。

“海马号”ROV富钴结壳勘探首次应用成果 /杨永根据高清视频截图制作

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号