地质灾害,城市发展无法承受之痛

——聚焦城市防灾减灾(上)

来源:国土资源报

作者:高慧丽 范建勇

发布时间:2015-05-12

我国是世界上地质灾害多发国家之一。在人口与财富高度聚集的城市,地质灾害带来的伤亡与损失往往比农村地区更加惨重。通过对全国306个城市的环境地质调查发现,城市地质灾害的发生虽有其一定的自然诱发因素,但在城市快速发展过程中,人类活动已经成为主要诱因。

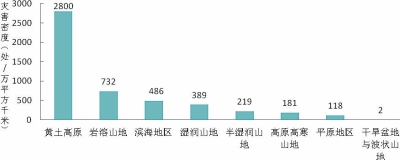

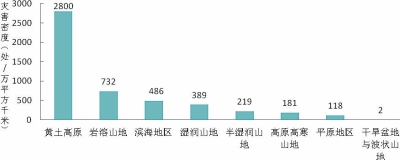

我国崩滑流及不稳定斜坡灾害发育密度对比图

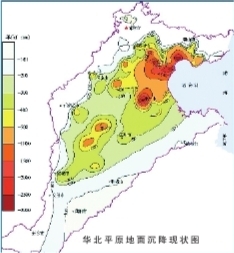

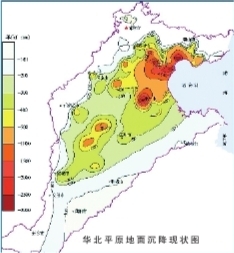

华北平原地面沉降现状图

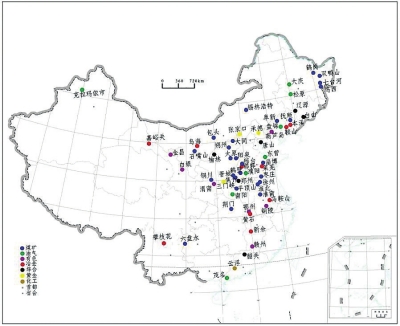

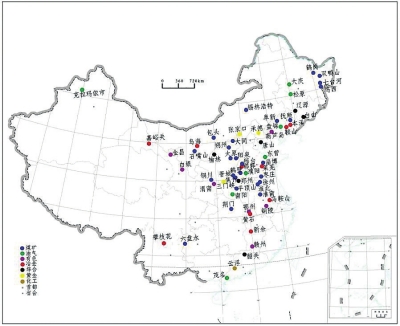

中国地级以上矿业城市分布图

突发性地质灾害:城市地区人类活动诱发的数量超过70%

崩塌、滑坡、泥石流等由于其成灾时间短、隐蔽性强、破坏力大,而成为防灾减灾研究的重点。

全国306个城市中,崩塌、滑坡、泥石流及不稳定斜坡灾害的多发城市区域,多在山地及高原地区,如滨海山地、湿润山地、岩溶山地及黄土高原等,而平原区城市中崩滑流及不稳定斜坡灾害也不可忽视。地质专家指出,山前平原城市易诱发崩滑流等灾害,如北京、石家庄、洛阳、开封等城市,紧邻燕山及太行山山脉,在山区向平原的过渡地带,具备了崩滑流灾害发生的地质条件;此外,部分平原区城市中分布着少数丘陵山地,如长江中下游平原及珠江三角洲平原区内的襄樊、武汉、佛山等城市,地形切割较为强烈,人类活动影响显著,也是崩滑流及不稳定斜坡灾害的多发区。

经调查统计,就崩滑流及不稳定斜坡灾害发育的绝对数量而言,滨海及湿润山地城市发育最多,而就其发育的强度而言,黄土高原、岩溶山地、湿润山地及滨海城市相对发育强烈,每1万平方公里范围内发育的灾害数量均在480处以上。

灾害成因

地质条件是控制因素。

崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡等地质灾害,主要受地形地貌、地层岩性、地质构造等地质条件的制约。据统计,65%的主要城市分布在可能发生此四类灾害的地区。

水文气象为天然诱发因素。

在降水集中季节,尤其是洪水或风暴潮发生的时候,易引发崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡等地质灾害发生。在城市以外的区域,水文气象诱发的灾害在90%以上,但在城市地区天然诱发比例相对小很多。

人类活动为主要诱因。

城市建设中的边坡不合理开挖、不正确的工程施工、地下水过量开采、水库蓄水、排水泄水、植被破坏等,都有可能诱发地质灾害。研究发现,城市地区崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡破坏的人类活动诱发(或参与诱发)率分别高达71.03%、88.43%、73.18%、97.21%。研究表明,在城市选址、规划、建设、施工甚至运行的各个阶段,都可能诱发地质灾害。

如何应对

◆开展地质灾害调查,进行易发性、危险性评价。

◆进行崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害治理。

◆开展地质灾害监测和预警,必要时进行人员疏散。

◆科学避让地质灾害,针对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发性、危险性及其影响范围,将城市建设区域划分为禁建区、慎建区和可建区,合理规划城市建设布局。

岩溶塌陷:重点地区近年来不断加重

我国可溶岩分布面积达365万平方千米,占国土面积的1/3。

从全国范围来看,共有14个省(市、区)的69个主要城市存在岩溶塌陷灾害,以南方的广西、广东、山东、湖南、江西、贵州等省区最为发育,且近年来有不断加重趋势。

灾害成因

岩溶塌陷的形成受自然因素和人为因素共同影响,人为活动占主导地位。

自然条件包括地下有隐伏岩溶发育,隐藏溶洞或岩溶通道之上有覆盖土层等,这是岩溶塌陷形成的基本必备条件。在具有此条件下,自然或人为因素才可能诱发。

自然诱发因素包括降雨、地下水自然排泄、地震等。人为因素主要包括坑道排水、疏干及突水、抽取地下水、水库蓄水与引水、工程活动的震动和加载等。岩溶塌陷的分布与地下水活动有密切关系,地下水活动强烈的岩溶区域,发生岩溶塌陷的几率较大,而抽取地下水又加剧了岩溶塌陷的发生。由此产生的岩溶塌陷数量占总数的47.67%。

本次统计的省区中自然塌陷有406处,占塌陷总数的30.48%;人为塌陷有904处,占塌陷总数的67.87%。

如何应对

防治岩溶塌陷可从查明岩溶塌陷发生的基本地质条件、减少人为诱发因素、工程治理等三方面开展工作。

◆查明岩溶塌陷发生的基本地质条件。包括岩溶水文地质条件、地下岩溶发育分布空间范围、覆盖土层厚度与物理力学性质、岩溶地下水水位变化特征等,进行岩溶塌陷地质条件区划。

◆查明岩溶塌陷人为诱发因素。包括地下水开采对岩溶地下水水位变化的影响、地下水补径排的影响、地下矿产开采对地质条件的扰动、降雨及人类废水排放等对覆盖土层物理力学性质的影响等,结合地质条件,对岩溶塌陷易发性与危险性进行区划。

◆编制岩溶塌陷易发性与危险性区划图件。

◆开展城市岩溶塌陷风险评价与防控技术方法研究,逐步解决城市岩溶塌陷风险评估与控制的关键技术问题。

◆开展城市典型地段岩溶塌陷监测,适时掌握城市重要地段岩溶塌陷发育发展情况,便于及时应对岩溶塌陷的发生。

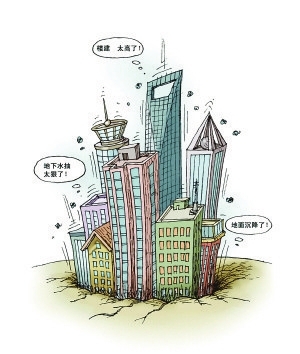

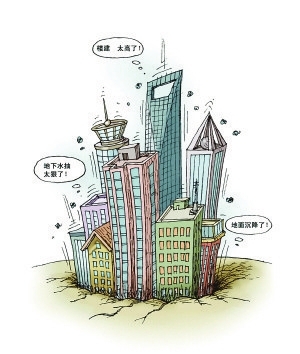

地面沉降:从城市中心向四周蔓延,从特大城市向中小城市扩展

我国地面沉降灾害主要发生在华北平原、长江三角洲、汾渭平原等几大区域,但其他区域城市地面沉降也有逐渐增多的发展趋势。

长江三角洲已形成了以上海、苏州、常州与无锡为中心地面沉降区,沉降严重的城市包括上海、苏州、无锡、常州、嘉兴、湖州、张家港等城市,超过200毫米的面积近1万平方千米,占区域总面积的1/3。

华北平原是我国地面沉降灾害最严重的地区。该地区地面沉降已不局限于城市中心,近郊甚至远郊区也开始沉降,已形成以天津、北京与沧州三个城市为大中心,保定、衡水与德州为次级中心的地面沉降降落漏斗,地面沉降超过200毫米的区域已达6万多平方千米。

汾渭平原城市的地面沉降主要以西安与太原为代表。西安市的地面沉降主要发生在城区和近郊区,沉降区内形成了7个沉降槽。太原市地面沉降范围逐年向盆地边缘扩展,沉降降落漏斗面积逐年扩大,南部有向晋中盆地延伸趋势,可划分出2处沉降区,4个沉降降落漏斗中心。

灾害成因

目前大中城市的沉降主要是人类开采地下资源引起的。地下水开采,包括地下热水开采,导致地下水位下降,致使土体压缩变形。在石油天然气资源的开采工程中,由于土体自重和开采石油减压的双重压力,也导致了地面沉降的发生。

工程建设是近年来新的沉降制约因素。在城市化进程中不断显露,部分地区的大规模城市改造建设中地面沉降效应明显,特别在长期工程降水的情况下,周围沉降尤为突出。

灾害发展趋势

地面沉降从城市中心向四周扩大发展。如华北平原地面沉降不仅在城市中心形成,且在北京、天津、沧州、德州、保定等城市近郊甚至远郊区也开始沉降。

地面沉降不断从平原城市向丘陵山区城市、从特大城市向中小城市发展。不仅在华北平原、长江三角洲与汾渭平原这些有较久沉降历史的地区持续发展,还逐渐向东北平原、长江中游、中原、海峡西岸、云贵高原等过去沉降不明显的平原、低山丘陵、高原山地等地区发展。

如何应对

要对地面沉降实现有效预防,首先必须清楚认识地面沉降机理与发生发展规律,准确把握人类活动的“度”,使地面沉降控制在一定范围内。

◆查明地面沉降灾害现状、发展趋势、沉降机理、形成原因及分布规律。

◆建立城市地面沉降监测网络,加强GPS监测网络与分层标相结合的地面沉降监测网络建设,适时掌握地面沉降发展动态,完善地面沉降监测技术体系。

◆开展地面沉降区的地下水超采复核工作,科学地控制并逐渐压缩

地下水超采规模;实施重点地区水资源配置与地下水禁采限采、含水层恢复修复工程,有效控制地面沉降。

◆在珠江三角洲地区、滨海地区特大城市,开展对建筑物等地面荷载引起地面沉降的调查研究,为合理布局地面高层建筑,减少建筑荷重引起的地面沉降提供科学依据。

矿业城市:普遍存在矿山地质环境问题

矿业城市为我国提供了95%左右的一次性能源、80%以上的工业原料、大部分农业生产资料和1/3的饮用水。但矿业开采极大地激化了矿业城市区域的人—地矛盾,诱发了极其严重的环境地质问题。大量采空塌陷、地裂缝与环境污染等问题,严重破坏地面各种建筑设施、城市道路与生命线、土地资源、植被,并改变土地使用功能、地表形态,严重干扰甚至是直接破坏人们正常生活秩序。

我国地级及以上矿业城市有79个。《全国主要城市环境地质综合评价》项目调查表明,我国主要矿业城市发生最普遍、危害最严重、造成损失最多的环境地质问题有:地面变形问题,包括开采矿产产生的沉陷地裂缝、边坡失稳、崩塌、滑坡与泥石流、抽水诱发的地面沉降与岩溶塌陷等;矿山固体废物堆放与处置问题,矿坑废水造成的环境污染问题,土地资源的占用破坏与浪费问题等。

有统计显示,近20年来,79个地级矿业城市发生采矿塌陷1544处、毁坏房屋9354间,直接威胁60万余人生命安全。华北、东北及长江中下游平原矿山开采造成的土地占用与破坏最严重,湘桂—浙闽等中低山丘陵区也较为严重。

灾害成因

◆矿山环境法律法规不健全,管理工作十分薄弱

◆矿山环境历史遗留问题多,恢复治理资金短缺

◆中小型矿山盲目生产,加重了矿山环境的破坏

◆矿山开采技术落后,缺少必需的技术投入和支持

◆激励和约束机制不完善,环境治理多为“末端治理”

◆相关科学研究滞后,不能满足矿产资源科学开采的需求

如何应对

矿业城市环境地质问题解决十分复杂,难度巨大。针对成因,控制采矿塌陷与地裂缝必须开展矿区地质调查,深入认识并尊重矿区地质规律,严格管理开采过程。这样才能预防塌陷与地裂缝的发生,减少其带来的危害与损失。

海岸带城市:特有的环境地质问题不可忽视

我国海岸带总面积约28万平方千米,涉及上海、天津、辽宁、河北等11个省(区、市)的38个城市,是我国人口最集中,经济最发达的区域。

海岸带城市不仅分布发育有内陆城市存在的崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地裂缝等环境地质问题,还发育分布有海岸线蚀退、淤积与变迁,海水入侵、土地盐碱化、软土广泛分布、风暴潮等特有的环境地质问题。调查发现,我国有12座城市发生海水入侵,入侵总面积超过2400平方千米,25座城市发生海岸侵蚀与淤积问题。

调查表明,唐山、天津、上海、广州、厦门、三亚等13个城市海岸以淤积为主;盘锦、丹东、秦皇岛、连云港、福州、钦州、海口七个城市海岸以侵蚀为主。

我国海水入侵严重的海岸带城市,主要分布于经济社会发达的滨海平原、河口三角洲平原及海岛地区城市。发生海水入侵灾害的大中城市有52个,累计海水入侵面积已超过2万平方千米,最大入侵距离超过30千米。

土壤盐渍化较严重的区域分布在辽宁、河北、天津和山东的滨海平原地区,分布范围一般距岸20~30公里。

海岸带城市地区软土分布十分广泛,对工程基础设计带来极为不利的影响,地质勘察或基础设计处理稍有不慎,都可能引起建筑物的过大沉降、倾斜甚至倒塌等。

如何应对

在海岸带的城市化规划发展过程中,资源利用和城市建设都应该将环境承载能力和环境影响作为一个重要评判原则。要科学开发和使用水资源,统一规划地表水和地下水的开发利用,尤其要注意保护地下水资源。对于沿海丘陵山地型城市,要合理地开发利用土地,防范滑坡、泥石流灾害发生。

我国崩滑流及不稳定斜坡灾害发育密度对比图

华北平原地面沉降现状图

中国地级以上矿业城市分布图

突发性地质灾害:城市地区人类活动诱发的数量超过70%

崩塌、滑坡、泥石流等由于其成灾时间短、隐蔽性强、破坏力大,而成为防灾减灾研究的重点。

全国306个城市中,崩塌、滑坡、泥石流及不稳定斜坡灾害的多发城市区域,多在山地及高原地区,如滨海山地、湿润山地、岩溶山地及黄土高原等,而平原区城市中崩滑流及不稳定斜坡灾害也不可忽视。地质专家指出,山前平原城市易诱发崩滑流等灾害,如北京、石家庄、洛阳、开封等城市,紧邻燕山及太行山山脉,在山区向平原的过渡地带,具备了崩滑流灾害发生的地质条件;此外,部分平原区城市中分布着少数丘陵山地,如长江中下游平原及珠江三角洲平原区内的襄樊、武汉、佛山等城市,地形切割较为强烈,人类活动影响显著,也是崩滑流及不稳定斜坡灾害的多发区。

经调查统计,就崩滑流及不稳定斜坡灾害发育的绝对数量而言,滨海及湿润山地城市发育最多,而就其发育的强度而言,黄土高原、岩溶山地、湿润山地及滨海城市相对发育强烈,每1万平方公里范围内发育的灾害数量均在480处以上。

灾害成因

地质条件是控制因素。

崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡等地质灾害,主要受地形地貌、地层岩性、地质构造等地质条件的制约。据统计,65%的主要城市分布在可能发生此四类灾害的地区。

水文气象为天然诱发因素。

在降水集中季节,尤其是洪水或风暴潮发生的时候,易引发崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡等地质灾害发生。在城市以外的区域,水文气象诱发的灾害在90%以上,但在城市地区天然诱发比例相对小很多。

人类活动为主要诱因。

城市建设中的边坡不合理开挖、不正确的工程施工、地下水过量开采、水库蓄水、排水泄水、植被破坏等,都有可能诱发地质灾害。研究发现,城市地区崩塌、滑坡、泥石流与边(斜)坡破坏的人类活动诱发(或参与诱发)率分别高达71.03%、88.43%、73.18%、97.21%。研究表明,在城市选址、规划、建设、施工甚至运行的各个阶段,都可能诱发地质灾害。

如何应对

◆开展地质灾害调查,进行易发性、危险性评价。

◆进行崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害治理。

◆开展地质灾害监测和预警,必要时进行人员疏散。

◆科学避让地质灾害,针对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害易发性、危险性及其影响范围,将城市建设区域划分为禁建区、慎建区和可建区,合理规划城市建设布局。

岩溶塌陷:重点地区近年来不断加重

我国可溶岩分布面积达365万平方千米,占国土面积的1/3。

从全国范围来看,共有14个省(市、区)的69个主要城市存在岩溶塌陷灾害,以南方的广西、广东、山东、湖南、江西、贵州等省区最为发育,且近年来有不断加重趋势。

灾害成因

岩溶塌陷的形成受自然因素和人为因素共同影响,人为活动占主导地位。

自然条件包括地下有隐伏岩溶发育,隐藏溶洞或岩溶通道之上有覆盖土层等,这是岩溶塌陷形成的基本必备条件。在具有此条件下,自然或人为因素才可能诱发。

自然诱发因素包括降雨、地下水自然排泄、地震等。人为因素主要包括坑道排水、疏干及突水、抽取地下水、水库蓄水与引水、工程活动的震动和加载等。岩溶塌陷的分布与地下水活动有密切关系,地下水活动强烈的岩溶区域,发生岩溶塌陷的几率较大,而抽取地下水又加剧了岩溶塌陷的发生。由此产生的岩溶塌陷数量占总数的47.67%。

本次统计的省区中自然塌陷有406处,占塌陷总数的30.48%;人为塌陷有904处,占塌陷总数的67.87%。

如何应对

防治岩溶塌陷可从查明岩溶塌陷发生的基本地质条件、减少人为诱发因素、工程治理等三方面开展工作。

◆查明岩溶塌陷发生的基本地质条件。包括岩溶水文地质条件、地下岩溶发育分布空间范围、覆盖土层厚度与物理力学性质、岩溶地下水水位变化特征等,进行岩溶塌陷地质条件区划。

◆查明岩溶塌陷人为诱发因素。包括地下水开采对岩溶地下水水位变化的影响、地下水补径排的影响、地下矿产开采对地质条件的扰动、降雨及人类废水排放等对覆盖土层物理力学性质的影响等,结合地质条件,对岩溶塌陷易发性与危险性进行区划。

◆编制岩溶塌陷易发性与危险性区划图件。

◆开展城市岩溶塌陷风险评价与防控技术方法研究,逐步解决城市岩溶塌陷风险评估与控制的关键技术问题。

◆开展城市典型地段岩溶塌陷监测,适时掌握城市重要地段岩溶塌陷发育发展情况,便于及时应对岩溶塌陷的发生。

地面沉降:从城市中心向四周蔓延,从特大城市向中小城市扩展

我国地面沉降灾害主要发生在华北平原、长江三角洲、汾渭平原等几大区域,但其他区域城市地面沉降也有逐渐增多的发展趋势。

长江三角洲已形成了以上海、苏州、常州与无锡为中心地面沉降区,沉降严重的城市包括上海、苏州、无锡、常州、嘉兴、湖州、张家港等城市,超过200毫米的面积近1万平方千米,占区域总面积的1/3。

华北平原是我国地面沉降灾害最严重的地区。该地区地面沉降已不局限于城市中心,近郊甚至远郊区也开始沉降,已形成以天津、北京与沧州三个城市为大中心,保定、衡水与德州为次级中心的地面沉降降落漏斗,地面沉降超过200毫米的区域已达6万多平方千米。

汾渭平原城市的地面沉降主要以西安与太原为代表。西安市的地面沉降主要发生在城区和近郊区,沉降区内形成了7个沉降槽。太原市地面沉降范围逐年向盆地边缘扩展,沉降降落漏斗面积逐年扩大,南部有向晋中盆地延伸趋势,可划分出2处沉降区,4个沉降降落漏斗中心。

灾害成因

目前大中城市的沉降主要是人类开采地下资源引起的。地下水开采,包括地下热水开采,导致地下水位下降,致使土体压缩变形。在石油天然气资源的开采工程中,由于土体自重和开采石油减压的双重压力,也导致了地面沉降的发生。

工程建设是近年来新的沉降制约因素。在城市化进程中不断显露,部分地区的大规模城市改造建设中地面沉降效应明显,特别在长期工程降水的情况下,周围沉降尤为突出。

灾害发展趋势

地面沉降从城市中心向四周扩大发展。如华北平原地面沉降不仅在城市中心形成,且在北京、天津、沧州、德州、保定等城市近郊甚至远郊区也开始沉降。

地面沉降不断从平原城市向丘陵山区城市、从特大城市向中小城市发展。不仅在华北平原、长江三角洲与汾渭平原这些有较久沉降历史的地区持续发展,还逐渐向东北平原、长江中游、中原、海峡西岸、云贵高原等过去沉降不明显的平原、低山丘陵、高原山地等地区发展。

如何应对

要对地面沉降实现有效预防,首先必须清楚认识地面沉降机理与发生发展规律,准确把握人类活动的“度”,使地面沉降控制在一定范围内。

◆查明地面沉降灾害现状、发展趋势、沉降机理、形成原因及分布规律。

◆建立城市地面沉降监测网络,加强GPS监测网络与分层标相结合的地面沉降监测网络建设,适时掌握地面沉降发展动态,完善地面沉降监测技术体系。

◆开展地面沉降区的地下水超采复核工作,科学地控制并逐渐压缩

地下水超采规模;实施重点地区水资源配置与地下水禁采限采、含水层恢复修复工程,有效控制地面沉降。

◆在珠江三角洲地区、滨海地区特大城市,开展对建筑物等地面荷载引起地面沉降的调查研究,为合理布局地面高层建筑,减少建筑荷重引起的地面沉降提供科学依据。

矿业城市:普遍存在矿山地质环境问题

矿业城市为我国提供了95%左右的一次性能源、80%以上的工业原料、大部分农业生产资料和1/3的饮用水。但矿业开采极大地激化了矿业城市区域的人—地矛盾,诱发了极其严重的环境地质问题。大量采空塌陷、地裂缝与环境污染等问题,严重破坏地面各种建筑设施、城市道路与生命线、土地资源、植被,并改变土地使用功能、地表形态,严重干扰甚至是直接破坏人们正常生活秩序。

我国地级及以上矿业城市有79个。《全国主要城市环境地质综合评价》项目调查表明,我国主要矿业城市发生最普遍、危害最严重、造成损失最多的环境地质问题有:地面变形问题,包括开采矿产产生的沉陷地裂缝、边坡失稳、崩塌、滑坡与泥石流、抽水诱发的地面沉降与岩溶塌陷等;矿山固体废物堆放与处置问题,矿坑废水造成的环境污染问题,土地资源的占用破坏与浪费问题等。

有统计显示,近20年来,79个地级矿业城市发生采矿塌陷1544处、毁坏房屋9354间,直接威胁60万余人生命安全。华北、东北及长江中下游平原矿山开采造成的土地占用与破坏最严重,湘桂—浙闽等中低山丘陵区也较为严重。

灾害成因

◆矿山环境法律法规不健全,管理工作十分薄弱

◆矿山环境历史遗留问题多,恢复治理资金短缺

◆中小型矿山盲目生产,加重了矿山环境的破坏

◆矿山开采技术落后,缺少必需的技术投入和支持

◆激励和约束机制不完善,环境治理多为“末端治理”

◆相关科学研究滞后,不能满足矿产资源科学开采的需求

如何应对

矿业城市环境地质问题解决十分复杂,难度巨大。针对成因,控制采矿塌陷与地裂缝必须开展矿区地质调查,深入认识并尊重矿区地质规律,严格管理开采过程。这样才能预防塌陷与地裂缝的发生,减少其带来的危害与损失。

海岸带城市:特有的环境地质问题不可忽视

我国海岸带总面积约28万平方千米,涉及上海、天津、辽宁、河北等11个省(区、市)的38个城市,是我国人口最集中,经济最发达的区域。

海岸带城市不仅分布发育有内陆城市存在的崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地裂缝等环境地质问题,还发育分布有海岸线蚀退、淤积与变迁,海水入侵、土地盐碱化、软土广泛分布、风暴潮等特有的环境地质问题。调查发现,我国有12座城市发生海水入侵,入侵总面积超过2400平方千米,25座城市发生海岸侵蚀与淤积问题。

调查表明,唐山、天津、上海、广州、厦门、三亚等13个城市海岸以淤积为主;盘锦、丹东、秦皇岛、连云港、福州、钦州、海口七个城市海岸以侵蚀为主。

我国海水入侵严重的海岸带城市,主要分布于经济社会发达的滨海平原、河口三角洲平原及海岛地区城市。发生海水入侵灾害的大中城市有52个,累计海水入侵面积已超过2万平方千米,最大入侵距离超过30千米。

土壤盐渍化较严重的区域分布在辽宁、河北、天津和山东的滨海平原地区,分布范围一般距岸20~30公里。

海岸带城市地区软土分布十分广泛,对工程基础设计带来极为不利的影响,地质勘察或基础设计处理稍有不慎,都可能引起建筑物的过大沉降、倾斜甚至倒塌等。

如何应对

在海岸带的城市化规划发展过程中,资源利用和城市建设都应该将环境承载能力和环境影响作为一个重要评判原则。要科学开发和使用水资源,统一规划地表水和地下水的开发利用,尤其要注意保护地下水资源。对于沿海丘陵山地型城市,要合理地开发利用土地,防范滑坡、泥石流灾害发生。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号