走出黄土高原 走向国际舞台

——西安地调中心地灾防治学科建设纪实

来源:国土资源报

作者:刘维 王鑫

发布时间:2013-09-30

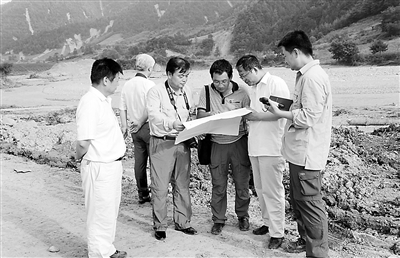

2013年7月,西安地调中心地灾防治专家在甘肃天水,对暴雨后重大地灾隐患点进行调查,为当地政府应急救灾和灾后重建提供急需的专业建议和技术指导。

对中国地调局西安地调中心的地灾防治队伍来说,2013年一如以往——他们奔走在黄土高原,奔走在大西北、大西南,同地质灾害短兵相接;然而2013年又不同于以往——这支在地灾防治领域赫赫有名、在地灾应急现场屡建奇功的队伍,正朝着一个新的目标稳健前进——发展地灾防治学科建设,掌握国际黄土地灾研究话语权。

而今,依托西安地调中心,国土资源部重点实验室——黄土地质灾害重点实验室,已经迈入了第二个建设年头。但风生水起的背后,恐怕很少有人知道,就在10年前,这支队伍竟连地灾防治的门都摸不到。

捡起地灾防治敲门砖

从三峡“讨”来地灾调查项目

10年前的一个夏夜,在武汉某小区里,两个风尘仆仆的男人四处打听着一户人家的下落。敲开一扇门又关掉一扇门,几经周折,他们总算敲对了门。

开门的,是中国工程院院士刘广润。两位来客,是时任西安地质矿产研究所地调部主任的李文渊和水环室主任侯光才。

见两人满头大汗,一脸倦容,得知他们刚下火车,老先生疑惑道:“什么事这么急?”

原来,李文渊不久前在报纸上看到一则消息,国家将投入50亿元资金用于三峡库区地质灾害防治。李文渊无比渴望能分享这块巨大的蛋糕,哪怕只是很小的一块。可怎样才能进入这个市场?他连门都摸不着。

三峡水库工程浩大,地灾隐患不容忽视,他敏感地意识到,地灾防治会成为未来地质行业服务社会的重要领域,完全可以成为西安所发展的增长点。但眼下最着急的,是要找到一块敲门砖。

找来侯光才,两人左思右想,不约而同地想到了刘广润院士。“刘院士是当时三峡地灾防治专家组的组长。我们就想去他那儿取取经。”侯光才说。于是就有了前文那一幕。

听明来意,老院士非常高兴。“但这个工作不是想干就能干的。”他提醒他们,“要有资质,有队伍,有科技力量。”

一句话给兴冲冲的访客兜头浇了一瓢冷水。当时的西安所,要资质没资质,要队伍没队伍,更别提科技力量了。

“你们去宜昌所看看,向他们学学。”老院士的一句点拨,拨云见日。是啊,没资质,可以给人打工,边学习,边实践,积攒业绩,为申请资质做准备;没人,可以从其他单位借啊。

辞别刘广润,两人匆匆赶往当时的宜昌所、而今的武汉地调中心……后来,侯光才带着从兄弟单位借的七八个人,开始了在三峡库区的打工岁月,不要一分钱。

几个月后,李文渊看着项目报告书上白纸黑字的项目完成单位“西安地质矿产研究所”时,百感交集:“我们也有进入地灾防治行业的敲门砖了!”他们立即着手申请地灾防治相关资质。次年年底,他们正式进入地灾防治市场。

进入地灾防治市场,对正艰难转型的西安地质矿产研究所来说,具有发展历史上的里程碑意义。“它更意味着,我们开始关注国家需求,将自身发展与国家需求相结合,而不是被动等待科研项目。”李文渊说。

迈出学科建设第一步

延安宝塔区地灾详查成典范

“搞地质灾害防治,要有队伍,有科技力量!”时隔多年,刘广润院士的话,至今仍在李文渊脑海中铮然作响,并且成为他在谋划西安地调中心地灾防治业务发展时始终遵循的原则——靠学科建设支撑业务发展,靠科技提升锤炼队伍素质。

西安地质矿产研究所的地灾防治业务不断拓展,地灾防治队伍不断扩大。这支队伍翘首企盼着一个领军人物,能够带领他们踏上地灾防治学科建设的征程。2004年,这个人来了,他就是张茂省。

身负众望,新任水环处处长张茂省压力很大,冲劲也很大。就像伏在地上等待猎物的猎豹,张茂省他们全神贯注地等待、寻觅着契机,蓄势待发。

2005年,在时任中国地调局水环部主任殷跃平的推动下,中国地调局在全国开展地质灾害详细调查示范工作,延安市宝塔区被列为黄土地区试点。有了之前的积累,西安地调中心当仁不让地承担了项目。张茂省雄心勃勃,他要抓住这个机会,启动西安地调中心地灾防治的学科建设工作。然而令他措手不及的是,业内一些人士对他这种想法不以为然。

“很多人认为开展地质大调查不必搞研究,我不同意这种说法。”面对纷至沓来的异议,张茂省不为所动,“地质工作必须在科学理论的指导下才能做好。只有带着问题到野外,才会发现更多需要探索、验证的问题。地调只有在和科研结合后,地调人员只有具备了研究思路,才能出一流项目、一流成果、一流人才。”

由于人手不足,基础地质处副处长校培喜被调过来参与项目,用他的区调专业知识协助制定地灾区调规范。“我们从地灾防治特点出发,活用区调理念、方法而不是照搬,希望能用最短的时间、路线揭示问题。”张茂省说:“地质区调要查清地层、岩性、构造,地灾区调则要查明崩塌、滑坡、泥石流,所以我们沿沟谷而非垂直构造走;地质区调有严格的网格控制,地质灾害则是社会属性和自然属性结合的产物,无人区发生地灾影响就不大,所以网格控制可以有疏有密。在延安宝塔区,北部延河流域人烟阜盛,南部汾川河流域人烟稀少,这就不需要平均布点,北部加密,南部则可以适当缩小比例尺,但总体投入的路线和点数达到1∶5万比例尺的精度要求。”

当时,很多人并不赞同这种技术路线和工作方法,认为完全不能称之为区调。张茂省坦然面对各方质疑,他把风险管控的理念引入地灾调查,坚持购买“快鸟”数据,借助遥感解译,快速、全面调查地灾,调查成果以县为单位提交政府使用。

面对四方压力,张茂省用成果说话。他们查出49处大型滑坡,比2001年的县(市)地质灾害调查多了43处。这对后来当地建立群测群防体系、减灾避灾发挥了很大作用。不仅如此,他们还深入调查研究了地灾形成的地质环境条件,以及地灾发育特征、分布规律和形成机理。

这项工作结束后,张茂省团队总结形成了一套滑坡、崩塌、泥石流地质灾害详细调查工作流程和技术方法体系,形成了“1∶5万滑坡崩塌泥石流灾害地质调查规范”。这一规范后来被广为应用。

乘胜追击。2006年,张茂省带领团队组织实施了西北黄土高原区地质灾害详细调查计划项目,并承担了陕西省延安市地质灾害详细调查工作项目。他们编写的《西北黄土高原区地质灾害编图指南》以及西北黄土高原区典型区域范例图件等,为西北黄土高原区地质灾害详细调查项目提供了示范和技术指南。

随着一个个重大项目的实施,西安地调中心地灾防治学科建设成功地迈出了第一步,也成功实现了地调科研项目的有机结合,实现了科研成果的应用转化。

走出国门研究地灾

受到国外顶尖研究机构青睐

在张茂省看来,学科建设要取得成功,靠单打独斗是绝对行不通的。只有同一流机构、一流专家合作,在交流中取长补短,学科建设才能走得更快、站得更高。

2007年,张茂省赴京办事,“蹭”了个国际会议。从风险管理的角度看地灾防治,全新视角让张茂省大开眼界,特别是挪威岩土工程研究院(NGI)的研究,更让他叹为观止。“这个研究院是全球土力学泰斗太沙基曾经工作过的地方,而地灾防治的基础理论都源于土力学。”殷跃平看出张茂省的心思,他主动引荐,双方一拍即合,很快谈妥了合作计划。

在国际上名不见经传的西安地调中心水环处,为何能得到全球知名的挪威岩土工程研究院的青睐?张茂省说,“NGI对我们在黄土地灾方面的研究非常感兴趣。特别是甘肃黑方台灌溉渗透诱发型黄土崩滑灾害机理研究项目。”

黑方台位于甘肃省,是建于上世纪60年代的水库移民区。此地无水,政府遂引来黄河水。人们的吃水、灌溉问题解决了,可随之而来的,是灌溉引起的水位上升,原本稳定的黄土台塬,逐渐变成了“滑坡公园”,处处滑坡,年年滑坡,人们苦不堪言。张茂省在调查后发现,这里的滑坡是在灌溉、冻融双重驱动下产生的,是一种非常有代表性的黄土地质灾害类型,与以降雨和人类活动诱发的黄土地灾完全不同。于是,《灌溉渗透诱发型黄土崩滑灾害机理研究》项目应运而生。

这个项目让NGI产生了浓厚兴趣。NGI以第四纪冰川堆积物为研究对象,从未见过黄土。黑方台的研究价值,令他们无比兴奋。

合作顺利展开。合作也大大开拓了张茂省的眼界。在挪威,他乘直升机飞赴NGI的诸多地质灾害监测点,见识了NGI二氧化碳埋存、环评、敏感性黏土研究、雪崩研究、地灾风险填图、滑坡识别等诸多成果。“大受启发,很多方法值得借鉴。比如地灾风险填图理念和很多具体做法,我们以前从没有尝试过。”张茂省感慨不已,“其实主要是理念的创新与开放,技术上并不难操作。我们的很多想象落地了,思路也开阔了。”

黑方台项目后来收获了丰硕的科研成果。双方合作对黑方台灌区展开剖析,从灌溉入渗机理、灌溉诱发型黄土滑坡启动机理、冻融诱发型黄土滑坡启动机理及滑坡灾害风险控制等四个方面开展研究,为灌溉渗透诱发型黄土崩滑灾害防治提供理论依据和技术支撑。

张茂省说,他对合作的最大期待,是人才培养:“我们每次派4个人到挪威,和他们同吃同住同工作,看人家怎么观察、研究地质现象,得出什么成果,成果怎么用……”这几年,水环处与挪威、荷兰、美国、英国、阿根廷等10多个国家和地区建立了学术联系,一批“80后”甚至“85后”的青年科技工作者脱颖而出,走上了项目负责岗位。在2012年全国水工环中青年研讨会上,水环处有两名年轻人分获第一、二名。

看着年轻人成长,张茂省希望,若干年以后,西安地调中心水环处能够成为活跃在国际舞台上的地灾科研团队。

跻身部重点实验室

将黄土地灾研究推向世界制高点

经过10年发展,西安地调中心已经形成了一支科研劲旅。2012年,西安地调中心成功入围第三批国土资源部重点实验室。

申请部级重点实验室,张茂省经过了深思熟虑,也志在必得。他告诉记者,我国黄土地区地质环境异常脆弱,具备崩滑流灾害频发的地质条件,近年来黄土地质灾害呈现加剧之势,每年占全国地质灾害发生总数的1/3;而这里又曾经是中华民族祖先的休养生息之地,今天更是西部大开发战略实施的主要战略区,地质灾害防治的好与坏,直接影响这里的发展。与此同时,国内黄土地质灾害研究还只是浅尝辄止,从黄土地质灾害的孕灾环境、发育规律、成因机理到监测预警、防治措施、风险管理,还存在诸多急需研究解决的关键科技问题。

实验室在建设的第一年,就承担科研项目23项,在黄土地质灾害分布发育规律、地震诱发型黄土滑坡形成机理研究、灌溉渗透诱发型黄土滑坡灾害机理研究等方面都取得了突出的科研成果。这一年,实验室发表论文40余篇,其中三大检索论文6篇、核心刊物论文16篇,还策划出版了一本地质通报专辑。同时,实验室还加强对外开放与国际合作,承办的“国际首届地质灾害研究及管理新技术研讨会”反响极好。

张茂省对实验室更大的期望,还是人才培养:“重点实验室搭建了一个人才培养的平台。通过这个平台,要将中国的黄土地灾研究推到世界制高点。”通过实验室建设,西安地调中心培养出一批批人才,黄土地灾重点实验室5个研究室的成员,以中青年为主。他们不负厚望,人人有自己的精彩。就在2012年,张茂省荣获“陕西省先进工作者”称号,尹立河、黄金廷分别入选中国地调局“青年地质英才”培养计划,尹立河被评为陕西省“科技新星”和中国地调局“高层次人才”,孙萍萍被评为陕西科技系统青年岗位能手。

从汶川地震、玉树地震到雅安地震、四川暴雨灾害、定西地震,每一次灾难过后,都能看到西安地调中心应急排查队伍的身影。李文渊说,学科建设永远排在第一位,没有学科建设,就没有应急,就没有服务,就没有未来。张茂省相信,重视学科建设,是西安地调中心底蕴的积淀。在记者看来,赋予西安地调中心这份独特底蕴和实力的,是他们尊重科学、遵循规律的科学精神,正是有了这种精神,才有了这支能够引领西北地区水工环地质工作的公益性地质队伍,才有了西安地调中心卓而不群的非凡业绩。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号