耄耋之年犹未老 矢志不渝地质情

——记国际著名矿床地质专家、中国工程院院士裴荣富

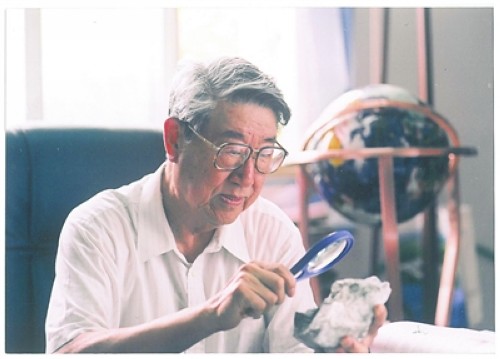

裴荣富院士

中国地质科学院领导看望裴荣富院士

野外指导地质找矿

指导地质编图

受商务部邀请讲学

参加学生毕业典礼

他,为我国的地质勘探事业奋斗了70年,找矿足迹遍布大江南北。他,在矿产勘查和地质科研硕果累累,构筑了矿产勘查“双控论、合理域”,发展了金属成矿省理论,揭秘了大型—超大型异常成矿……如今,90岁的他依然活跃在国内外地学舞台上,仍带领他的研发团队继续支撑着地质事业发展。他,就是国际著名矿床地质专家、中国工程院院士、中国地质科学院矿产资源研究所裴荣富研究员。

从小耳濡目染,立志找矿事业。求学期间,奠定了坚实的外语和专业基础及创新治学理念

1924年8月,裴荣富出生于河北省临榆县秦皇岛镇。旧中国贫穷积弱、内忧外患、民不聊生,他立志科学报国。秦皇岛是我国最大的煤炭出口港,因其父辈在秦皇岛开滦矿务局任职,从小耳濡目染,生于斯、长于斯、反哺于斯,裴荣富萌生了长大后去寻找地下矿藏和从事矿业的理想追求。

中学期间,裴荣富就读于河北省立高中。回忆起这段求学时光,裴荣富说,中学时期接受的英文授课使得他英语底子打得很好,为日后学术研究走向国际前沿打下坚实的基础。

1943年,裴荣富高中毕业考上师范大学地学系,随后,他转入清华大学理学院地学系。在清华,优良的学风和坚持体育锻炼的好传统使他终生受益。

清华的欧美启发式教育为他后来的专业创新和严谨治学奠定了基础。他印象最深的是听杨遵仪老师的课。杨先生上课时从来不带讲义,只罗列提纲内容和一堆参考书让学生课后自己看。不定期地抽查小考让每一位同学平时都不敢放松对自己的要求,培养了他自学和创新的能力。

声如洪钟,走步有风,思维敏捷,不熟悉裴荣富院士的人都不敢相信老先生年已90。裴荣富说,这得益于他爱好体育,尤其喜欢篮球,在校期间是清华铁马体育队队员。体育锻炼练就了他强健的体魄,更培养了他敢于拼搏、不畏艰难险阻的意志。在多年的地质生涯中,他爬山越岭,攻克了一道道科学难题,度过了一次次在野外生存所遇到的危险。也正是因为这一点,使他在90高龄还保持着旺盛的精力和同时代人少有的活力。

更为幸运的是,裴荣富清华大学刚毕业,就迎来新中国成立。“在旧中国,地质事业是不受重视的,就业机会也很少。新中国成立初期,国家百废待兴,国民经济建设的大规模开展,急需大量的矿产资源。我们地质人被称为工业建设的尖兵,如何多快好省地发现、勘查和开发利用蕴藏在祖国广袤大地上的矿产资源成为我国地质工作者亟待解决的战略课题。因此,我一毕业,就进入了北平地质调查所工作。”裴荣富说。

从此,他长期奋战在野外地质工作第一线,走遍了祖国的山山水水,为新中国的地质研究和矿产勘查事业作出了重大贡献。

辗转山西、辽宁、江苏等省区,远赴巴基斯坦和苏丹等国家,探矿足迹遍布祖国东西南北和世界各地

参加工作后,裴荣富从实习技术员做起,在王曰伦、宋叔和、程裕淇等老一辈专家指导下,先后从事了大量的区域地质调查、矿产勘查评价等实际工作,足迹踏遍了祖国东西南北和世界各地。

1949年,裴荣富担任作为北平地质调查所实习技术员,先后赴山西大同、辽宁青城子和山西五台山,开展煤炭、铅锌、铜和铁矿的普查工作。

1952年,他作为原地质部429地质队的技术员,在程裕淇等先生的指导下开展大冶铁矿普查勘探工作,参与了尖林山盲矿和程潮铁矿的发现和勘查,探明铁矿工业储量2.5亿吨。其间,他研究提出了大冶式铁矿为广义矽卡岩型矿床的概念,并划分出6类接触构造型式,为大冶铁矿的深部找矿工作提供了地质依据。

1955年,他调入原地质部304地质队,主持对江苏锦屏磷矿的勘探工作,发现和总结了锰磷矿层变质变形规律,探明磷矿石储量1800万吨,同时查明锦屏至徐庄长达10千米中元古界海州群含磷层位稳定,为扩大海州式磷矿储量提供了重要地质依据。

1956年,裴荣富调至原地质部地质矿产司黑色金属处任工程师,负责全国黑色金属勘查技术管理,参与组织编制了《中国铁矿勘探规范》,指导了内蒙古白云鄂博、四川攀枝花、海南石碌、河北庞家堡、甘肃镜铁山等铁矿和辽宁瓦房子锰矿、内蒙古铬铁矿的地质普查勘探工作。

1957年,他调至原地质部矿物原料研究所任主任工程师,领导综合地质勘查方法研究室。1974年,裴荣富受命领衔国家援外项目,任援外地质队总工程师,率队远赴巴基斯坦和苏丹,主持东非裂谷北段英格萨纳山铬矿勘查,探明70万吨铬矿石工业储量。

20世纪70年代初,裴荣富服从组织安排,加入原地质部援助苏丹铬矿勘查地质队,出任总工程师。在异国他乡,他带领200多人的队伍进行了4年的地质勘查工作,在系统完成区域地质调查基础上,发现了12个新的具有工业利用价值的铬矿体,探明70余万吨铬矿石工业储量。

两年后,他再赴苏丹,担任苏丹能源矿业部地质科学技术顾问,主持红海山区铁矿勘查评价,发现该矿为海底喷流沉积新类型矿床,探明1530万吨富铁矿,为促进苏丹矿业开发作出了重要贡献。为此,他荣获苏丹能源矿产部锦旗表彰奖。

1979年,裴荣富从苏丹回国后,调至原地质部矿床地质研究所(现中国地质科学院矿产资源研究所)工作至今,历任研究室主任、副所长、所长。迄今,他参加和主持了国内外8个成矿区带、百余个矿床点的勘查评价工作,并领衔8项国家攀登项目、国家攻关项目、国家重大基础科学研究项目和国家自然科学基金项目,完成4幅大型成矿图类编图任务,提交了重大矿产勘查报告和科研成果15部,撰写地学论文130多篇。

情牵祖国大地,心系地质事业。70年找矿路,矿产勘查和地质科研硕果累累

从事地质工作70年来,裴荣富在矿床勘查学、区域成矿学与成矿规律、全球大型—超大型成矿作用等方面,取得了享誉世界的研究成果。

一是构筑了矿产勘查“双控论、合理域”。

裴荣富是我国综合地质普查勘探方法的奠基者之一,在金属矿产勘查学方面有很深造诣。从上世纪50年代中期开始,他与同事们一道,在矿产勘查实践中探索运用不同勘查技术方法的合理组合,以期科学有效、经济合理地评价矿床。为此,他曾赴瑞典、芬兰专门考察金属矿床及综合勘查方法,首开引进国外地质勘查先进技术与综合方法的先河。在此基础上,他领衔发表了一批高水平的论著和论文,包括《铁矿工业类型与矿床评价主要地质因素》、《论我国富铁矿已知重要类型的成矿地质特征》等,为我国铁矿勘查、满足矿山建设需要作出了重要贡献。

上世纪70年代后期到80年代初,他领导由原地质部综合地质大队等单位近30人组成的研究队伍,首次在全国完成10个矿种、30多个矿山的固体矿产地质勘探与矿山开采工程验证对比研究,获得大量第一手资料。在此基础上,他创造性地提出了我国矿产勘查的“双控论”、“合理域”科学技术模型和“风险投资决策支持系统科学技术模型”,发展了矿产资源勘查理论,为科学高效进行矿产勘查提供了科学方法和思路,被国内外广泛引证,受到主管部门领导的充分肯定。近年来,他又提出“不同规模矿山合理开采年限”、“5R循环经济矿业可持续发展”两项科技模型,这4项科学技术模型应是公正、公开、公平开展矿业权交易的科学依据,并受到矿山企业和矿业公司的关注。在以上4项科学技术模型基础上,他又开展了“地质的、技术的、经济的和环境的四元模型及智能化的示范”研发项目,将对整装勘查和快速突破起到指导作用。

二是创新立说,发展了金属成矿省理论。

裴荣富勤于思考,善于创新,在区域成矿学方面有诸多理论建树。他连续主持“六五”到“九五”期间国家攻关和重大科学研究专项,创造性地论述了金属成矿省矿床时空分布规律与演化,提出金属成矿省“景、场、相、床”4个等级体制成矿理论、“行、列、汇”构造样式控矿模型、“共岩浆补余分异”成矿理论和“区域—矿田—矿床”三重分带模式。

他认为,在金属成矿省的内部,存在着成矿地质背景、成矿构造聚敛场、金属成矿相和金属矿床4个从宏观到微观不同层次、不同等级的成矿组成,它们随地质历史演化、按不同层次的耦合规律成矿。金属成矿省随时间而不断演化,一个矿床从成岩到成矿、从成矿初期到成矿终结,需要经过成矿先兆或成矿基预——初始成矿——成矿高潮——成矿尾声,有时还会出现滞后成矿等多期多阶段的成矿过程。

他认为,成矿年代学是认识和研究金属成矿省地质历史演化的钥匙,只有它才能打开金属成矿省演化的规律。受生物繁衍的遗传与变异理论的启发,他提出了“姻袭成矿”、“变异相矿床”、“衍生相矿床”等金属成矿省演化的新概念,提出应用“衍生成矿导向”和“成矿轨迹追踪”找矿新方法,结合不同储量量级建模,寻找超大型矿床。

此外,他领衔主编了《中国矿床模式》专著,融合国内主要典型矿床的研究成果,集实践数据、理论模式、学术思想、勘查模型于一体,成为国内矿床界的重要科学参考专著,并受到美、加、澳等国外地质学家的关注。

三是揭秘大型超大型异常成矿,创立异常成矿学说。

裴荣富的同事和学生这样评价他“思想敏捷,做学问从不墨守成规”。

大型、超大型矿床是全球矿产资源的主要来源。超大型矿床虽然只占矿床总数的5%~30%,却提供了全球矿产资源量的50%~80%,对一个国家乃至全球经济的可持续发展具有具足轻重的作用。自20世纪70年代后期,超大型矿床的寻找和研究成为国际矿床学界长盛不衰的热点。

从“八五”到“十五”的15年间,裴荣富院士主持和承担了原地质矿产部重要基础研究项目《中国特大型矿床形成的地质背景和预测研究》、国际地质对比计划IGCP-354项目《岩石圈超巨量金属工业堆积》、国家科技攀登计划课题《大型特大型矿床地质预测研究》、中国地质调查局地质调查工作项目《1:2500万世界大型超大型矿床成矿图编制及全球矿产成矿规律研究与评价》和世界地质图委员会国际合作项目《1:2500万 world metallogenic map of large and superlarge deposits 》等,首次完成了包括六大洲、100个国家、22个矿种的世界大型—超大型矿床成矿图。

通过大量的编图和研究工作,他提出了大型、超大型矿床“偏在性”和“异常成矿”学说,认为大型、超大型矿床往往受控于“异常成矿构造聚敛场”,它们对成矿元素(矿种)、成矿类型、成矿时代、成矿背景等均具有十分明显的选择性。他首次提出了“大气变态”和“构造圈热侵蚀”等重大地质异常事件,并由其激发正常成矿“引潮共振”,继而发生超巨量金属堆积的理论模型,认为大型、超大型矿床与一定地质历史时期出现的全球性重大异常地质事件有关;认为中新生代的“构造圈热侵蚀”引发大规模构造岩浆事件是显生宙异常成矿作用的主因。

这些大型、超大型矿床新理论新概念,极大地丰富了经典矿床学说,令世人瞩目,影响非常深远。国家发展和改革委员会主任、国土资源部原部长徐绍史向他祝贺道:“这是一项非常重要的成果,将有力地促进对成矿规律的认识和对资源的战略评价。”如今,应用这一理论,我国在南岭有色金属、华北地台金矿和滇中铜矿等地区战略性找矿方面取得突破性进展。这一成果获得国家级、部级科学技术进步奖,1998年,裴荣富荣获我国地学界的最高奖项——李四光地质科学研究奖。1999年,他当选为中国工程院院士。

没有野外,就没有地质。宁可少做“曲线文章”,也要做好“野外素描”。70年地学生涯凝练成“DECUT”5字箴言

裴荣富不仅是国内外著名的地质学家,也是蜚声地学界的教育家。几十年来,他为国家培养了20名硕士和21名博士,指导博士后5名。

学生们都记得他的名言:“没有野外,就没有地质”。他要求学生们踏踏实实跑野外,认认真真做学问,宁可少做“曲线文章”,也要做好“野外素描”。

“裴先生思想敏捷,海纳百川,不拘泥于前人,也不要求我们循规蹈矩, 依样画瓢。他鼓励我们勤于思考,善于创新。”弟子们精心保存的野外记录本是他们最引以自豪的“作品”。在他的悉心指导下,无论是专业还是做人,学生们都受益匪浅。学生们称赞他“文风严谨,修辞优美。”

在多年工作实践和理论研究的基础上,裴荣富总结凝练了从事地质科学的5字箴言:DECUT,即Description(描述),Experiment(实验),Correlative(比较),Understanding(理解),Theory(理论)。他认为在地质学上,描述是第一个重要的环节,将野外的客观实际正确地反映在图纸上是做好后面其他环节的基础,而要做到这一点,需要严谨的科学作风和相当时间的实践锻炼;描述之后是实验,将观察到的现象,从实际中的取样通过实验验证,从而得出实验结果,这是锦上添花。再接下来是比较,和国内外已有的成果相对照,在理解的基础上,分析思考其所以然,最后形成理论。

立足国内,放眼国际。耄耋之年,仍活跃在国际地学舞台

裴荣富院士在其70年的地质生涯中,先后出访过30多个国家,主持和参加过数十个国内外矿产勘查、综合利用和满足建设设计的项目,为我国乃至世界地质科学事业作出了突出贡献。

1989年,裴荣富同程裕淇先生等赴美国参加第28届国际地质大会。这是他第一次参加国际地质大会,也是他正式走向国际舞台的开始。此后,他在每4年一届的国际地质大会上,作为大型—超大型矿床专题会议的主持人,都会作主题报告,令与会者敬佩不已。

进入花甲以后,裴先生更加活跃于国际地学舞台,积极参加国际地学交流,承担国际地学机构组织的国际合作项目,对我国矿床学研究走向世界发挥了重要作用。

国际矿床成因协会是国际地质科学联合会下属的主要由第三世界地质学家广泛参加的有关经济地质和矿床学的国际组织,以沟通东西方地质学家之间的友谊和共同解决矿床成因问题为宗旨。1990年,裴荣富当选为第九届理事会主席,并在北京成功地主持召开了第九届国际矿床成因协会国际科学讨论会。来自世界五大洲42个国家和地区的300名地质学家参加了这次地质科学盛会,对促进中外地质学家的广泛交流与合作、扩大中国地质科学的国际影响产生了积极的作用。

为表彰裴荣富对国际矿床成因协会和国际地质科学事业所作出的积极贡献,2004年,在第34届国际地质大会上,国际矿床成因协会理事会授予裴荣富“终身成就会员”称号,这是国际矿床地质科学界的最高荣誉,世界上只有8位矿床学家获此殊荣,他成为亚洲第一人。

自1996年到2012年,他连续5次受聘担任国际地质大会专题讨论会主持,主持“成矿作用演化”、“大型铁矿成因”、“大型—超大型矿床成矿”、“巨型—超巨型矿床”和“巨型—超巨型矿体”专题讨论会,把我国地质学家“金属成矿省演化”、“矿床成矿系列”、“大型—超大型矿床成矿”等领域的研究成果介绍给国外同行,促进了我国中外地质学国际学术交流。

自1995年以来,他多次主持担任国际地质对比计划项目、国际地质图委员会项目、中美合作、中日合作项目等国际项目的首席科学家。通过主持这些国际合作项目,扩大了我国地质科学研究成果的国际影响,拓展了我国矿床学及矿产勘查等领域研究的全球视野,同时,为推进我国实施“走出去”战略作出了积极贡献。

“殷殷地质情,拳拳赤子心。踏遍青山人未老,探矿寻宝乐融融。”朴素的诗句最真切地诠释了裴荣富院士的70年地学人生。

“求真务实、勇于探索,始终洋溢着对地质事业的热爱和自豪感,是先生最感动我们、也是我们要永远传承和弘扬的品质。”裴荣富院士的同事和学生们深情地说。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号