科学发展 成就辉煌

——庆祝成都地质矿产研究所建所50周年

来源:国土资源报

发布时间:2012-10-31

精诚团结的所领导班子

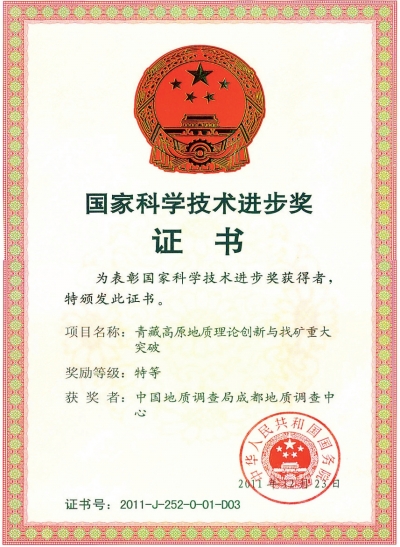

国家科技进步特等奖奖状

被国土资源部授予技能人才培养优秀单位

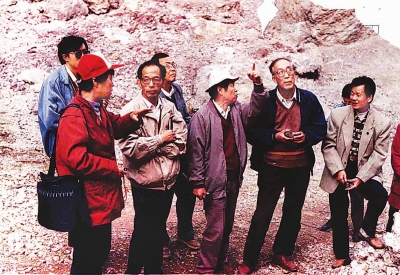

①刘宝珺院士在野外现场指导

②云南抗旱找水打井物探工作现场

③汛期地质灾害隐患再排查紧急行动出征仪式

④四川里伍铜矿勘查工作区

⑤西藏羌塘油气浅钻现场

⑥羌塘油气项目野外营地

沉淀历史 传承经典

——50周年庆典感怀

——50周年庆典感怀

成都地质矿产研究所所长中国地质调查局成都地质调查中心主任 丁俊

时光流逝,岁月如歌。从1962年成都地质矿产研究所成立算起,我们已经走过了50年光辉历程。无数地质前辈、一代又一代地质工作者在大西南崇山峻岭间勤奋耕耘,不仅探获了丰富的地质矿产成果,而且培育了不畏艰险、敢于创新、乐于奉献的宝贵品格和高尚情操。值此50周年庆典之际,谨向一贯关心、支持、帮助我们的各级领导、各界人士和各族同胞,表达无上之情!向为西南地质工作贡献毕生精力、智慧乃至生命的专家学者和全所干部职工,致以亲切问候和崇高敬意!

祖国大西南,地域辽阔,山川壮丽,地质构造复杂,成矿作用多姿多彩,资源禀赋得天独厚,历来是中外地学界和矿业界格外瞩目的风水宝地。1962年,国家整合西南地勘单位优势力量,组建西南大区级地质科研机构——西南地质科学研究所,这就是成都地质矿产研究所的前身。1999年,中国地质调查局又以原成矿所为基础,成立了中国地质调查局成都地质调查中心,实行两块牌子、一套机构管理体制,旨在加强西南地区公益性、基础性、战略性地调工作,统一规划、管理、协调和监管区域基础地质调查研究及找矿突破,提高资源供给能力和保障水平。

50年筚路蓝缕,50年热血浇铸。改革开放特别是进入新世纪以来,我们大胆闯,放手试,努力探索符合科学发展要求和自身特点的地质工作新路子。经过自下而上、广泛深入的解放思想大讨论,逐步确立和明晰了以“出成果、兴人才、创效益、建文化”为主要内容的改革思路和奋斗目标。特别强调要拿出在国际国内叫得响,甚至处于领先水平的理论研究和实践创新成果;依托重大专项,与国内外一流院校联合培养、结合“请进来、走出去”等多种方式,注重培养理论和实践创新的学术尖端人才、学科带头人和多技能专家,以适应科技攻关和多领域市场需求;发掘、弘扬底蕴深厚的地质文化,坚持不懈用“三光荣”价值观教育人、陶冶人、煅造人,锤炼团结协作、无私奉献、挑战极限、勇创一流的青藏精神和坚韧风骨,激励顽强进取、和谐向上,一心一意找大矿、出高端成果的远大志向和战斗热情。

在新理念引导下,从雪域高原到大渡河岸,从乌蒙山麓到西南“三江”深谷,广大科技人员励精图治、顽强拼搏,南方岩相古地理研究成果、作为主要参与单位完成并获国家科技进步特等奖的《青藏高原地质理论创新和找矿重大突破》、独立发现和研究的云南罗平生物群研究、青藏油气、南方油气、南方页岩气调查评价等系列重大成果,相继横空出世、为国内外所瞩目,彰显了成矿人敢攀世界地质科学高峰的学识水平和雄心壮志。

成矿人坚持基础先行、科技支撑,冲破传统认识,运用新的成矿理论和先进集成技术指导找矿勘查,近年新发现各类金属、非金属、贵金属、稀有金属矿产地上百处,其中里伍铜矿、麻栗坡钨矿床等已达大型至超大型规模,经济社会价值和科研意义重大。通过大面积区调和普查发现的藏东、川西、滇东南等找矿靶区,显示了良好的找矿前景,有的已具战略突破前景。这些新发现的矿产地多已不同程度投入开采或规模开发规划,一批危机矿山因此延长了正常生产年限,依法开矿建厂成为不少贫困山区脱贫致富的有效途径。

沉淀的是历史,传承的是经典。永远高扬地质大旗,爬山不止,找矿不停,是我们矢志不渝的担当和坚守。当前,全国国土资源系统正认真贯彻落实国家找矿突破战略行动纲领,全面实施“公益先行、商业跟进、基金衔接、整装勘查、快速突破”新机制,地质勘查风生水起,方兴未艾。我们将以50周年庆典为契机,精心组织,周密谋划,科学协调,强势推进页岩油气等新型能源勘查、23个国家级整装勘查矿区突破、大区域地质灾害调查勘查以及乌蒙山连片贫困地区扶贫攻坚矿产勘查等多项重大而紧迫任务,开拓新领域,实现新突破,攀登新高峰,用新成果、新业绩向党的十八大献礼。

铁脚丈量“世界屋脊”

——基础调查填补空白

——基础调查填补空白

成都地调中心的工作区域,几乎全是雄伟高峻、纵横交错的大山大河:青藏高原、川西高原、滇西北高原、乌蒙高原,西南“三江”、雅鲁藏布江、大渡河、嘉陵江、乌江……

最为著名的当数包括喜马拉雅山、珠穆朗玛峰、冈底斯山等在内的青藏高原,东西长3000多公里,南北宽1500多公里,总面积280万平方公里,素有“世界屋脊”、“地球第三极”之称。虽经一代又一代科学家艰苦努力,但由于交通闭塞、气候恶劣,地质工作多限于在点、线上的粗浅调查,所获资料支离破碎,以致留下数不清的“处女地”、“空白区”,难以形成对青藏高原完整、系统的认识和理论。许多深层次特别是关于地质矿产的科学奥秘,有待于几代甚至几十代后来者去探索、揭示。

1999年7月,以主要承担公益性、基础性、战略性地质调查任务的中国地质调查局刚刚成立,就按照新一轮地质大调查的总体部署,选调多支队伍的近万名精兵强将,开展青藏高原空白区1︰25万野外地质调查工作,计划尽快将1︰25万中比例尺综合区域地质调查全面覆盖我国陆城,实现国家地学基础系列图件全面更新。

也是刚刚组建的中国地调局成都地调中心的领导,自然明白这项基础性工作对于实现找矿突破的重要性和紧迫性,尤其依仗他们在沉积学研究方面的独特优势,又有一批名扬中外的专家学者以及一大批学有所成、年富力强的中青年科学家,主动请缨,投身这场前所未有的基础地质大会战之中。

7年下来,成都地调中心和兄弟单位科技人员一起,穿越25万多公里野外地质路线,测制剖面线长1.7万公里,采集各类分析测试样品上万件,填制了110幅1︰25万地质图并提交了相邻区域地质调查报告。这批地质图集中展示了区内地质体的空间分布,相应的文字报告则系统地阐述了区内岩石、地层、构造、矿产、生态、土地、旅游的基本情况,总结了区内地质发展史和演化趋势,成为青藏高原空白区域地质调查最核心的重大成果,工作程度和精度有了巨大飞跃,为高原地区基础设施建设、国土资源开发、生态环境保护以及科学研究提供了更为精确的图件和数据。尤其重要的是,不仅对破解青藏高原形成演化之谜、实现理论层次的原始创新具有重大科学意义,而且对区域成矿带的划分、成矿地质背景研究、矿产资源评价及成矿预测、含油气盆地分析等地质矿产领域,具重大现实意义和经济社会效益。这一切,都在新一轮地质大调查和找矿突破战略行动中得到了印证,同时查明的120多处矿产和持续不断的新发现,展示出“矿产聚宝盆”、“资源富集区”的独有风采。

青藏高原的基础地质工作是在极端困难条件下展开和收官的。青藏高原地处印度板块与欧亚大陆碰撞地带,地质构造复杂,地势变化巨大,或壁立千仞,或谷深万丈,有人形容“隔山能看见,碰面走三天”,气候更是“一山分四季,十里不同天”。出队后,山上漫天飞雪,山下骄阳似火,缺氧、缺水、断炊,过铁索、住牛棚、睡山洞,更是家常便饭。最令人头疼的是许多地方根本没有公路或者有路受冰雪阻隔不能通车,大量生活用品、仪器设备、岩矿样品,全靠人背马驼,既艰难又危险。大家风趣地把自己称为“风雪探宝人”,说凡是他们工作的地方,大多是徒步过来的;漫漫地质路线,是双脚一寸寸丈量过来的。有的队员脚起泡,腿摔伤,硬是一步不挪,咬牙坚持;有的为弄清地形图标识和实际地形地貌为何不符,硬是在零下10摄氏度的雪地里打着手电筒工作到深夜3点才被派来寻找的同志接回住地。一次,有两个队员在珠峰北坡海拔5500米冰川地带突遇两头凶猛的雪豹,接着又遭遇雪崩,好在他们凭经验躲开了劫难。继续往上攀,终于在海拔5700米处首次发现不整合构造标志的2米多厚底砾岩层……动人的故事可歌可泣,骄人的业绩可圈可点。一桩桩,一件件,他们亲力亲为,至今难忘,又深感无比骄傲、无上荣光。

后来者当牢记:曾经有一群为国探宝的地质队员,奋战雪山,创业冰峰,这才打开了可供持续发展的资源宝库,这才有了眼下尚处贫穷但却拥有走向繁荣富裕的希望和明天!

为找矿插上翅膀

——科技进步成效显著

——科技进步成效显著

科技是第一生产力,也是地勘生产力最积极、最活跃、最富创造性的组成要素。成都地质矿产所(中国地质调查局成都地质调查中心)从成立那天起,就把提高科技能力作为立足之本、发展之基,着力解决关键理论和技术问题,为找矿突破插上金翅膀,取得了一系列在国际国内地质科学界引起强烈反响的重大成果。

这方面的突出代表是作为主要参与单位完成并获国家科技进步特等奖的《青藏高原地质理论创新与找矿重大突破》项目。

青藏高原地处全球三大巨型成矿域之一的特提斯——喜马拉雅成矿域。早在1999年,国家启动地质大调查专项,重点聚焦青藏高原,核心目标就是填补空白,实现找矿突破,但却面临自然条件恶劣、工作程度极低、理论认识不清、常规技术难以奏效等4大难题。实施《青藏高原地质理论创新与找矿重大突破》项目以来,国土资源部、中国地调局统筹规划、科学部署,精心组织,针对存在问题开展科技攻关。科技人员克服高海拔、低气温、交通不便、保障不足等重重困难,发挥聪明才智,实现了4个方面的科学创新。突出表现在:研发适合高原特点的快速地质调查技术,在10年内首次填补了过去需50年才能完成的中比例尺地调空白,解决了一批制约找矿突破的重大地质问题;重塑青藏高原形成演化的全过程,揭示了青藏高原区域成矿规律,解决了“找什么矿”、“如何找大矿”的问题。孙枢、李廷栋、常印佛、多吉、赵鹏大等著名专家评论:这些创新具有国际先进水平、有的在国际上尚属首次,必将有力推动我国地质科技进步。美国地质学会前主席、美国科学院院士Burchfie1评价:该项成果提出了许多挑战性的新概念,构成了一个全新的理论体系。

在新理论、新技术引领下,项目实施范围内共发现3条巨型金属成矿带、7个超大型和25个大型矿床;增加多金属资源储量相当于60个大型铜矿、17个大型钼矿、30个大型铅锌矿、23个大型银矿、28个大型金矿,潜在经济价值达2.7万亿元。青藏高原的找矿重大突破,一举改变了我国金属矿产资源基地的分布格局,有效提高了国家资源保障能力,为西藏建设有色金属、铬、盐等5个国家级战略性矿产资源基地提供了储备开发资源。

由所内科技人员独立发现的云南罗平生物群,从另一个方面展现了成都地调中心的基础地质及科学研究水平。专家称,罗平生物群是目前世界上已知多样性最丰富的三叠纪海生化石库之一,代表了二叠纪末生物大绝灭后海洋生物系统的全面复苏,是中三叠世生物大幅射的典型代表,对揭示地球生命演化、古生物学、生态学、埋藏学、古地理与古气候学以某些矿产的形成机理等,具有极高的科研价值,被命名全国首批野外科学观测研究基地,入选国家地质公园。

类似的科技攻关成果,在成都地调中心多若繁星,诸如作为主要参与单位之一完成并获国家科技进步一等奖的“西南三江铜金多金属成矿系统与勘查评价”、“中国西部大中型沉积盆地及油气资源远景研究”、“西南地区重点成矿带重要矿产勘查选区”,以及大量矿产开发利用试验、工程地质咨询方面的研究成果,已被相关部门和地勘单位广泛采用,成为找矿突破的好帮手。

明珠闪耀大西南

——找矿成果遍地开花

——找矿成果遍地开花

找矿突破战略行动,顾名思义,就是在国家现代化建设加快发展、某些领域开始受到资源“瓶颈”制约的非常时期,党和政府采取的一项特殊措施。目的在于运用科学理论和新技术方法,发现和探明更多、更好的矿产资源,为可持续发展和满足人民群众生活日益提高之需,提高资源供给能力和保障程度。

一个以科研为主的地勘机构,怎样在为地质找矿提供各方面服务和发挥先导作用的同时,又运用自身学科齐全、知识密集、技术实力雄厚的特有优势,将科研活动和找矿突破紧密结合起来,是摆在决策者和所有科技人员面前的一项重要任务。

机遇不期而至。四川省甘孜州九龙县有个叫里伍的中型富铜矿,矿山建成后一直是这个藏、彝、汉多民族聚居,只有5万人口,集少、边、穷为一体的小县的产业支柱,但经多年规模开采,资源消耗殆尽,面临停产关闭危机。2003年,州政府专门向中国地调局打报告,请地勘单位提供支持,拯救里伍。

初期工作证实成矿条件良好,而且地质工作程度又很低,向深部和周边扩张,一定能有作为。

果然不出所料。以扩大开采储量为目的的相邻黑牛洞—大水沟矿区,采用地、物、化找矿手段齐头并进,接着依据第一手资料布下一批钻孔,大多见到富矿层,新探明并提交可供直接开发利用的矿产资源量铜32.66万吨、锌20.59万吨,加上外围探获的铜资源储量,里伍铜矿已达大型矿床规模,成为省内最大铜矿,矿山企业可延长开采寿命20年以上。

探索新模式、整合矿产勘查,是成都地调中心坚持科研与找矿突破结合的又一成功模式。地处边境一线的云南省麻栗坡钨矿,在引进省外大企业合作开发后,却因缺乏地质技术支撑,资源家底不清,难以扩大规模。成都地调中心及时介入,作为勘查主体之一,按找矿新机制要求,积极发挥公益性地调基础先行对商业性地质工作的技术支撑作用,同业主方签订协议,统一部署、整装勘查、协调推进、快速突破。

业主方雄厚的资金支持,勘查方雄厚的技术支撑,二者紧密结合,简直是天衣无缝。3年来,矿区累计投入的调查、勘查资金,业主方占了90%以上。截至目前,通过矿产远景调查,新发现矿(化)点12个,其中1处已具大型以上远景;发现1︰5万化探异常37处,初步圈出6个成矿远景区、26个找矿靶区,新发现矿产地7处,仅已知矿段勘查提交的钨资源量就达30万吨,为新建国家级钨、锡生产基地提供了资源基础和可靠资料。

有关专家评价,麻栗坡钨矿的快速勘查和可喜成果,集中体现了“公益先行、商业跟进、基金衔接、整装勘查、快速突破”地质找矿新机制的核心内涵,因而成为云南省自贯彻找矿突破战略行动纲领以来取得的3大突出成果之一,引起各方面的高度重视和关注。

自然,成都地调中心的有益探索,成果远不止这些,比如西藏羌塘盆地的石油天然气调查,上扬子地区、四川盆地、楚雄盆地、重庆、贵州等地的页岩油气勘查,以及青藏高原开展大调查同时发现的一大批矿产地,都是通过中心履行大区管理职能,多方协调、合作交流、相互配合取得的,犹如串串明珠,闪耀在广袤的西南大地。

防灾减灾 真情回报

——汶川抗震救灾当先锋

——汶川抗震救灾当先锋

在成都地质矿产研究所,从领导干部、科技人员到普通职工,都明白一个道理:国家设立我们这个机构,党培育我们这么多年,我们不仅在事业上要有所建树,而且要懂得感恩、报恩,在最关键、最紧迫的时候,要舍私忘己,服从大局,敢于担当。这是深埋在每一位成矿人心中最朴素的想法。

地质人员长期工作生活在野外,离开当地政府和各族群众的关心、支持,将寸步难行。反过来,地质人员也是知恩图报的有情之人,总是以捐款捐物助学等方式,尽可能帮助那些需要帮助的人。特别注意运用地质科技优势,为地方政府排忧解难,帮助群众及时避险。危险面前,关键时刻,他们更是冲锋在前、勇于担当,表现出着眼大局、舍身忘己的大无畏精神和先人后己、无私无畏的高贵品质。

2008年5月12日,一个令全世界震惊的日子,距成都不远的汶川发生特大地震。下午刚刚走进办公室的人员,在强烈摇晃中很快镇定下来,没顾上过问家里情况,就千方百计联系领导,及时与野外项目组联系沟通,了解是否受到影响,有无人员伤亡。在及时有效做好内部稳定工作后,他们迅速将抗震救灾工作转移到汶川、北川、茂县等重灾区。考虑到全国地矿系统都将赶来支援,组织人员连夜印制了灾区1︰5万地形图和最佳到达路线图,为援灾人员提供了方便,仅到机场接待送达援灾同仁,最多一天达到8趟、50余人。

所领导服从大局、服务社会的责任心,在汶川抗震救灾中表现得淋漓尽致。他们分析,震后可能诱发大量次生灾害,搞不好还会造成人员伤亡,于是果断调回正在甘孜州开展野外调查的人员和车辆,收集资料,采购物资,待令备用。第三天,在主管部门召开的紧急动员会上,中心主动请缨,被列为开赴重灾区地灾应急排查先锋队,负责条件最艰苦、当时遭受重灾唯一不通公路的茂县开展工作。

分两批共22人的队伍翻越红军经过的夹金山,徒步跋涉700余公里赶到现场,再分成5个小组对县内各类灾害点逐一定位,妥善处理好集中避震点和救援人员居住地,提出搬迁避让意见和方案,成功挽救了上万人的生命。经过1个月逐村逐户排查和巡查,查出5个镇、20个乡,共4064平方公里内威胁1.23万人的灾害隐患点219处,为灾区重建和保证交通通畅提供了科学依据。

随后又抽调20多人为国土资源部做好资料汇总,完成42个县调查报告资料整理、报告修改和装订印刷,协助完成总报告编写。组织80余人(次)参加的8个工作组,先后开展龙门山地震带高精度CPS监测,为今后地震及地质预测提供了定量依据。考察广元、青川、汶川等县震后引发的地灾点,加强实地巡查,跟踪最新动向。实地考察堰塞湖分布、重灾区重建地质条件,为政府决策提供了大量第一手资料。当地官员和群众对中心表现出的工作态度和周到服务赞不绝口,逢人便说:跟着地质队员指的方向走,保准没错。

相继完成的《西南地区城市环境风险性分区评价方法》、《长江上游主要环境地质问题综合研究》、《四川省特大型滑坡调查与风险评价》等专题项目,全都瞄准关乎人民生命财产安全的关键问题,既有现状调查,又有成因分析,还提出了防治意见和建议,被各级政府和主管部门列为决策依据和群众性宣传教育重点材料。仅地质灾害多发频发的大渡河流域丹巴县地质灾害详细调查,就查明了区内地灾形成的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境条件,对276处地灾点编制了防灾预案,10处典型滑坡、8处典型泥石流、10处典型崩塌提出相应防治对策,有的已采取工程、生物防治措施,取得阶段性成效。此外,《地质与农业》、《涪陵榨菜优质原因》、《四川省农业地质条件与柑橘产量和品质的相关性研究》等专项,都从地质科学角度,分析了现存土壤改良、肥料施用、时令把握等方面的有利因素和不利因素,以便因势利导,趋利避害,发展优势特色农业,帮助农民增加收入。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号