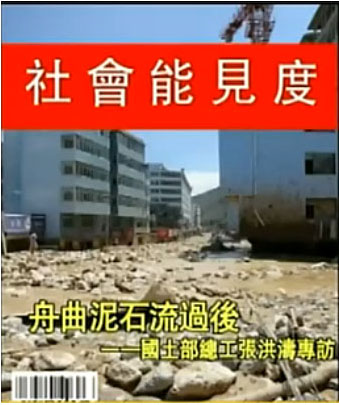

凤凰网:《舟曲泥石流过后—国土部总工张洪涛专访》

解说:2010,地质灾害频发。人员死亡和失踪的数目非常大,是去年同期的7倍左右。

解说:天灾还是人祸?职能部门再度面对挑战。

人祸的影响肯定也存在,但是我们要进行评估。

子墨:今年下半年以来,中国西南部地区频频发生地质灾害,其中更有如舟曲8.8泥石流这样死亡千人以上的严重自然灾害。造成这些灾害的原因是什么?在这些重大灾害面前,我们又是否有机会尽量减少灾害带来的损失。国土资源部总工程师张洪涛今年连续亲历了甘肃舟曲、云南贡山和四川的泥石流,我们将从与他的对话中来寻找答案。

解说: 中国的主汛期为每年的5月至10月份,根据中央电视台《新闻1+1》栏目的报道,截止今年6月份,全国就已发生地质灾害19万起,比去年同比增长932%。

针对这些现象,我们专访了国土资源部总工程师——张洪涛。

子墨:很多人都认为今年国内的泥石流灾害特别地多,您的看法呢?

张洪涛:是的,是特别多,今年的地质灾害,外边网上好像还有一些媒体说得很凶,说今年的地质灾害是往年的10倍,实际上不是,我们准确的数据应该是3倍左右,但是为什么说严重了,就今年的地质灾害,造成了人员死亡和失踪的数目非常大,是去年同期的7倍左右。

解说:在这些地质灾害中,最为严重莫过于2010年8月7日晚发生的舟曲特大泥石流。张洪涛在灾害发生后,于8月13日率领几位专家赶赴舟曲灾区,进行实地考察。

子墨:您当时听到舟曲泥石流这个消息是怎么得知的,心里的第一反应是什么。

张洪涛:我当然是通过我们国土资源部的值班室最新消息,而且呢,我第一反应,我就觉得这是一个植被非常好的地区,应该说水草丰美的地区,很漂亮的地区,所以它发生问题,我大吃一惊,怎么会呢。

子墨:你们在现场都做了什么样的勘察工作,得出的结论是什么?

张洪涛:我可以给你,我想请你看张图,这是甘肃那个舟曲灾害的卫星图,这个卫星图是我们遥感影像图,遥感影像图是我们在灾害发生以后,第一时间上了一架飞机,后来又上了一架无人飞机,拍下来的一个航空影像图,那么这条是白龙江。

解说:白龙江,中国长江水系嘉陵江上游的主要支流,跨甘肃、四川两省。水流湍急,流域内多为山林峡谷地带,历史上也曾有过多次地质灾害。

那么这个泥石流是这么下来的,后面是山,这个地方,后面是山,这条长11公里,那么它有两条泥石流,一条是三眼峪沟,一条是罗家峪沟,到这里汇合。那么这里正好有成片的房子,民房,包括楼房,浩浩荡荡,完了一泻千里,一部分把它们连同建筑,连同泥和沙一起推到了江里,完了形成了堰塞湖,这里城区水面就上升了,所以它淹了差不多20多天,整个城区淹了一层楼,整个淹了,非常惨,非常惨。

解说:2010年8月7日晚10点左右,甘肃舟曲突降强降雨,县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄,由北向南冲向县城,造成沿河房屋被冲毁。截止到8月21日的统计结果,舟曲特大泥石流灾害共造成了1434人死亡,331人失踪,水毁房屋307户,5508间。这是新中国成立以来最严重的山洪泥石流灾害。

我去的时候,刚刚发生了,这些都是瘀泥,夹带着很多的石块,夹带着一些建筑材料,因为一路上冲下来很多建筑物,水泥什么的,楼梯,天花板什么都在里面,那么在这种情况下,我们都不能上去,没有路了,脚一踩下去到膝盖,所以我们铺了点木板,铺块木板走一点,铺块木板走一点,我们一直走到头上去看。

解说:通过对舟曲灾区实地的考察,张洪涛认为形成这次泥石流灾害有三个主要的原因:这个地区陡峭的地形,泥石流源头地区大量松散的堆积物,以及突如其来的暴雨。不过究其深层次原因,张洪涛认为,2008年发生的汶川“5.12”大地震使舟曲地质结构发生了重大改变。

子墨:我们在网上看到一些网友的评价,认为说把它和汶川大地震联系在一起,有点过于牵强了。

张洪涛:当时有一位记者就跟着我上山,跑了整整一天,我就指给他看,好多地方,按道理灰岩,就是大理岩,它那里有很多大理岩,在这个地区,全大理岩,这些大理岩全是地震以后发生的裂缝,很多很多,有的顺着裂缝掉下来,所以我们在这个当地找到了巨大的石块。有一块最大的是620吨重,620吨重什么含义呢,就相当于一间房子,整块都是石头,现在没有任何一台起重机能够把它吊起来,这个石头一共10几块,在这边上分布的。

子墨:那如果如您所说舟曲泥石流发生的原因,一方面是当地的这种地质地貌,本身特点决定的,另外一方面是汶川大地震的后遗症,那么我们就想问了,汶川大地震发生两年了,我们知道地震一定会有后遗症,而且我们也知道这个地方的地质地貌,它本身可能就会导致泥石流发生,那为什么之前没有一个很好的预警系统,或者没有引起大家的重视呢?

张洪涛:原因是这个地区一直稳定,一直稳定,就是近几十年来没有发生过任何的事情,而且有的,我又翻了一下他们原来的资料,这个地方是特别漂亮,叫陇上江南,我也到山上去,植被确实很好,那么你植被好,怎么会发生这问题呢,那么有一部分裸露的石头,它会风化以后堆积在原地,还没动,泥石流来了,它一起动了,那么裸露的石头为什么裸露,为什么你没有森林呢,对不对,你的森林被谁伐走了呢。

解说:历史上,舟曲曾有过“陇上江南”的美誉,这里曾有世界闻名的原始森林。然而从上世纪50年代开始,为了支援国家建设,这里开始了长达半个世纪的林业开发。有资料显示,直到1998年国家禁止砍伐前,舟曲县95%的财政收入来自林业。舟曲的森林覆盖率也一路从最初的67%,下降到现在的20%。

子墨:我们在网上看到一些网友的评价,认为过度砍伐导致舟曲泥石流发生,才是最主要的原因。

张洪涛:据老乡我打听啊,曾经这个地方是成片的原始森林,特别是山上原始森林非常好,这个地方,而且树木都非常粗,大跃进,到大跃进之后,到60年代,50年代末,60年代,70年代,就这二三十年里面,它有个林业局,它采伐木头了,我现在说不出它采伐多少量,但肯定采伐了,而且采伐的量也不会太少,那么造成什么后果呢,造成了水土流失。

解说:1969年建成的九二三林场曾经是舟曲赫赫有名的支柱企业,三十多年来,累计为国家上缴利税1000多万元。1998年,全国开始实施保护天然林业资源的“天保工程”,九二三林场的任务也转变为植树护林,管辖140万亩的山林。

张洪涛:所以我们现在看到的那个植被非常好,都是比较小的树,才长了十来年,上百年的几十年的大树,因为我在沟口看得不多,也有,所以我说你非常正确,就是停止砍伐,一点都不能伐,就是百分之一百不许了,禁止了,那么禁止以后你培育成林,没有了上百年根本不行,所以相当脆弱。

解说:除了过度砍伐,另一个被广泛讨论的人为原因是白龙江上的水利工程负荷。《每日经济新闻》2010年8月10日的这篇报道中称,白龙江大大小小的水电站共有上千座,位于舟曲段的就有36座。

子墨:那白龙江这条江,在这次泥石流当中,起到的是什么作用,也有人会觉得说,白龙江上的水利工程过多,导致它负担过重,和泥石流也有关系。

张洪涛:这是我担心的一个问题,但是我现在还找不到一个准确的数据,就是你到底几十座三级电站,四级电站,对吧,动了多少方土,扰动了多少的地质环境,我现在还没数据,但是我建议白龙江这个地区不能搞,我的态度就是不能搞,我个人很反对在这种峡谷地区,生态脆弱地区去搞电站。

子墨:像舟曲这样的地方,假设在白龙江上面搞水电站的话,给当地带来的危害可能会有哪些?

张洪涛:它是有利有弊,搞点电站来发电卖电,自然是一种生财之道了,或者是经济上的一个产业,但是你要评估弊大还是利大,你造成的灾害损失,能不能用你赚的钱弥补过来,甚至于要弥补几代,它就可持续嘛,不好说。

解说:《每日经济新闻》的报道称,从2003年至2007年,舟曲共有53个水电开发建设项目签订合同,其中41个水电开发建设项目已建成或在建,1这些水电站工程合计弃渣达3834.8万立方米,水土流失预测量达74.9万吨。此外,《每日经济新闻》还称,在这些水电站开发建设项目中,70%以上是由民营企业投资建设的,大多数企业主存在水土保持意识差、经营不规范等问题。

子墨:综合我们刚刚所谈到的所有因素,你认为这次舟曲泥石流,更多的是天灾呢还是人祸呢?

张洪涛:我觉得更多的是天灾,是突发性的天灾,人祸的影响肯定也存在,但是我们要进行评估,要用事实说话。

解说:对于人祸,我们需要做的是总结经验,闻过则改;那么对于天灾,我们是否就完全地束手无策呢?

Part 2

解说:2010年8月13日,《中国经济时报》记者王克勤在自己的博客中发表了题为《舟曲特大泥石流预警系统未起作用》的报道,称在舟曲泥石流第七次新闻发布会上,甘肃省国土资源厅副厅长张国华回答记者提问时说,这次泥石流发生地是在三眼峪沟和罗家峪沟后沟口,位于监测点之外,监测员发挥不了作用。

子墨:那关于预警总的来说,泥石流本身是可以预警的吗?张洪涛:预警是可以的,预防也是可以的,但是防得住防不住不一定,我们叫不怕一万只怕万一,由于近年来我们国家的,全球它气温异常,气温异常以后,极端气候造成的损失也非常大,在这种情况下呢,我们国土资源部花了好几年的时间,全面地排查到底有多少地质灾害的隐患点。

解说:近年来,中国国土资源部共对全国1640个山区县,丘陵县等地质灾害高发县进行排查,共查出约24万处隐患点,其中大型、特大型的有1.7万处。

子墨:那舟曲这个地方,属于你刚才所谈到这1.7万处特别危险的地方之一吗?

张洪涛:舟曲是的,但是这条沟没有,没有预警,为什么呢,因为它当时那么大的雨量,他们说,我问老人,70多岁,他说我一辈子没见过那么大雨,那么我们就说70年不遇,60岁的60年不遇,因为没见过,查资料也没有,40分钟集中降70多毫米的少有的,从来没有过,所以突发性特别强。

子墨:即便是突发性如此之强,那大家还是会有疑问,天气预报难道不能够预测到,我们要下如此之大的暴雨吗?

张洪涛:你又说到另外一个问题,气象问题非常好,气象站它的降雨量还没那么大,更少,它的那个雨量季在县城,我刚才说了,你发生泥石在发生区,发生区在10几公里之外,这地方没有,所以也是惨痛的教训,所以说你的气象预报不能在城里的,好多的这种雨量计,应该在高山顶上,到处应该有,平均布,网格式的布,你才能够准确地预报,远处会不会发生。

解说:根据甘肃省国土资源厅副厅长张国华的介绍,舟曲县共设监测点56处,有56名监测员,看每天的变化情况,而且定期做一次报告。遇到险情以后,他们上报,或者是正式报警,组织群众撤离。在这次舟曲泥石流灾害中,有三名监测员发出了预警信号。

张洪涛在舟曲灾区的考察发现,更多的村民则是通过直觉逃生的。

子墨:那回顾这次舟曲泥石流的发生,如果说别的地区可以成功地避免,或者说老百姓可以逃避掉,而舟曲没有做到,它预警不成功,我们最失败的地方都有哪些。

张洪涛:舟曲它肯定失败的,因为造成那么多损失,不是成功的,但舟曲它是十几条沟也预警了,有的没发生,大家就逃跑了,又回来了,有的是发生了,我到好几家去访问他,我问他你怎么跑的,他说我就听到火车轰隆轰隆的声音,一看后面不得了,那个铺天盖地的东西,但是看不太清楚,只是黑压压,他晚上嘛,所以他拿着手电筒,拽着家人就跑,跑的时候还顺便叫了另外一家人,这几家人都救出来了,但中间的根本没时间跑,他要往两边跑,他对着它跑,那肯定到了漩涡里边去了,顺流跑你跑不过它的速度,他只能往两边跑,两边跑它宽度是五、六百米,五、六百米这个速度,在这种泥浆翻滚的情况下,一开始是少量到脚面,后来到膝盖,后来慢慢地上来,最深的时候它有10来米,这种情况下,连泥带石头,带树木,我看到树木都撕成一条一条的,就是特别巨大的威力,把那树都弄成,撕成像那种手撕过一样的,一缕一缕,一块一块的。

解说:对于舟曲泥石流中预警系统未能充分发挥作用的深层次原因,王克勤调查认为,监测员的工资过低是原因之一。张洪涛也认为,要完善监测网络,就意味着人力财力上更多的投入。

子墨:但您刚才也谈到,比如说对我们气象站的建立来说,这次可能就是一个很好的经验和教训,我们选择的地点不对,那在整套舟曲的预警系统当中,我们还有哪些做得不够,或者不对的地方。

张洪涛:它不是一个地质灾害预警,我就说气象站,它气象站应该到处设点,特别是这种很远距离的,它有个财力的问题,因为你要有人去看的,你没人看是不行的,所以有人看你要有路,这个路你想四、五千米海拔谁上去,路都没有,你还得用钱修路,修路要用设备,所以要修公路才行,小公路,所以这涉及到方方面面的基础设施。

子墨:那除了气象站的建立,还有哪些事情是我们应该去做的,但还没有做。

张洪涛:应该做的事情,现在我说已经做的,就是群策群防,群策群防是目前最管用,因为我说了,刚才全过查出来24万的隐患点,我们组织了全国的,包括乡村干部都在,18万名监测员,就在每一个点去看着。

解说:在舟曲泥石流发生后,8月13日,四川清平发生特大泥石流灾害,600万泥石流将清平围成孤岛;8月18日,云南贡山发生特大泥石流灾害,造成32人死亡,60人失踪,农户直接损失3500万。

不过,在四川清平泥石流中,除在转移过程中躲避不及遇难的7人外,5400名清平人安全转移,伤亡代价降至最低。

子墨:那在今年众多的泥石流灾害当中,四川的清平的泥石流,被誉为是清平经验。那这次的清平经验它成功最关键的地方是什么。

张洪涛:他就是群策群防,敲锣打鼓,一家一家去叫,有的老太太死活不肯,后来我说为什么还是伤亡了,当时就是好像死亡了七个,他说他们要回去拿东西,舍不得家里的细软,说舍不得一点存折,我碰到一个乡长,特棒,他副乡长年轻得很,那小孩都要揍他,他不,把人家老太太背着就跑,不管,就强行的,警察也是,他们就骂,骂警察说你们怎么那么不讲道理,他们不管就强行撤。

解说:清平镇所处的四川绵竹市从8月13日凌晨起发生强降雨,119指挥中心接到报警后,消防官兵迅速进入灾区,截止到13日的中午,两架直升机和多支救援队伍已携带各种救援工具分批次到达现场。

子墨:清平的群策群防,为什么能够做的比刚才我们说的那两个地区要好,是因为它比如说暴雨下得大,它事先得到了警号还是有其它的原因。

张洪涛:它这个地方雨大,雨大就是明显的一种那个证据,或者说一种迹象,它是连续下十个小时,一直大的,所以两三百毫米这样的,所以它当然就警觉性高了,你一滴雨都看不见,毛毛细雨它怎么害怕呢,所以根本不是它判断很英明,不是这个意思,所以我们还是,这反过来也是个教训,告诉大家雨小了也得注意,这要看看周边。

解说:遭遇过“5.12”地震的清平镇重建也只有两年时间,要让1万余民居民离开他们刚刚建起的家园难度可想而知,但是也正因为地震的经历,当地政府和居民防灾的意识也尤其强烈。

不过,对于居住在地质灾害多发区的居民,除了要时刻提高警惕应对灾害,是否还有更好的办法能避开这些灾害呢?

Part 3

解说:云南贡山属怒江流域,是典型的峡谷地貌,高差大、断裂带多。1流经贡山的东月各河更是一条中频泥石流沟,平均8至10年发生一次中小规模泥石流,30至40年发生一次大规模泥石流。

自今年3月以来,这里的降雨量比往年明显偏多,持续的降雨导致土体呈饱和状态,为泥石流的形成创造了条件。

子墨:那像这次汞山泥石流的发生,除了它本身地质地貌的特点,还有天气的原因之外,还有什么其他的原因吗?

张洪涛:就是它这个地形决定了,要么不发生,发生就是灭顶,普遍的是13条(沟),一条一条,就是平行的一条一条13条,有的地方是少量的,我的汽车,我们汽车走到半路停下来,又滑坡了,又有小型泥石流,清啊清啊,清五、六个小时,完了再走,上了一公里多又下来,下来以后往上走不上去了,全是瘀泥,踩不上去了,这里也特别陡,根本爬不上去的,后来我们就退回来了,退回来以后,开了一个会,返回去,这个地方的公路断掉了,公路断掉当时就修了一条公路,我们的车子过去,过去以后到了福贡县开会的是,前方告诉我们,你们刚走10分钟又断了,第二拨泥石流冲下来,一直在动,一直在动,所以泥石流发生以后,不是说你马上就能停止的,它是一个毛病一样的,它治不好的,短时间治不好的,它有一段以后慢慢才能治,所以这条路还在抢。

子墨:我们也看到有一些报道说,在东月河谷流域有一个小型的滑坡,大概有两百米,非常非常地陡峭,是一个根本无法治理的滑坡,是的,能给我们解释一下,它为什么不能治理吗?

张洪涛:因为滑坡是这样的,滑坡它什么意思,它是原地,泥石流是移动,滑坡就原地坍塌了,顺着一个面滑下来,那么它是怎么回事呢,它不在这个地方,在上面,大概在这个位置,这个也是滑坡。

解说:滑坡主要由沉积岩形成,是逐渐从海底河底抬升起来的,层面之间因成分不同会产生滑动面,其滑脱过程是无法避免的。

张洪涛:我们唯一的办法,大概清干净以后,增加它的坡度,但是我增加不了它是个沟,所以没有空间,那么还有一种是铆固,打铆钉进去,把这一片固定住,所谓一片大概有个10米20米,长长的很多的铆,水泥灌过去,钢筋进去,把这片和那一片固定住,这要治理,这可费钱了,层出不穷,一路全是,所以这种治理,如果是不在城市里,根本不治它,

彻底解决不太可能,我的提议,尽量能搬就搬,能搬就搬,能避就避,你跟大自然叫劲很难的。

子墨:那也有人说像怒江峡谷这样的地区,其实根本就不适合人类居住,能够把人都迁出来吗?

张洪涛:问题是住哪儿呢,我就想问问提问题的,到哪里去,

现在尤其是西南地区,它跟西北不一样,西北地方还是很多,解决水就能活人,这个地方水很多,但是住不下,太拥挤了,

有一块平坝大一点,做个县城,县城很窄很窄的,这个县城里面窄得我觉得好像比巴东,比三峡那边还挤,风景也差不多,竟然还有一座小小小小的袖珍的公园,真是这老百姓苦中作乐真不容易。

解说:2010年11月10日,国务院发布舟曲灾后重建总体规划,除了居民住房恢复,还提出了生态修复的目标。张洪涛认为,灾后重建,选址问题是重中之重。

子墨:那舟曲这个地区的重建,除了您刚才所谈到,我们要注重规划之外,还有哪些特别值得注意的地方呢?

张洪涛:有些地方不能住人,它是不适宜人类居住的,或者说它的承载力没有那么大,不适宜那么多人住在那么小的一个地方,那么狭窄的,又那么危险的地方,这就涉及到规划,所以我建议国家,省,县,对灾后重建的话,要慎之又慎,我很不同意哪出事情,哪儿重建,不行的,它要评估,没有专家评估以前,千万不要建,不要拍脑袋,行政不要去替代这种决策。

子墨:那大家还想知道,如果说今年的一些泥石流可能和汶川大地震有关,那么汶川大地震它所带来的这种负面的影响,还会持续多久多少年。

张洪涛:地震一般来说,国外科学家公认的,8到10年稳定,就是重大地震发生以后,需要8到10年,我到了映秀镇那一带,心里很有体会的,因为国家对汶川地震发生以后,特别地重视,方方面面捐款,国内外都捐款,老百姓我去了一家人家,这家人家,国家补,发完捐款他得到了十多万块钱,完了他有亲戚朋友,他说我一次性盖好一点吧,他就在那个灾后重建,盖了20多万,房子盖得非常漂亮,在当地是绝对一流的,我一看都是一流的,但是这一次的泥石流灾害一来全部摧毁了,不能用了,一辈子积蓄没有了,他们精神立刻垮掉,它都是专家在测,他说专家都说可以了,所以我说专家应该实事求是告诉他们,该等一等还要等一等,匆匆忙忙这样出问题。

解说:根据国土资源部11月3日公布的数字,今年1-10月,全国共发生地质灾害30466起,共造成2909人死亡失踪,这个死亡失踪数比去年同期多了五倍,2010年是新中国成立以来地质灾害最为严重的一年,特大地质灾害和人口密集区将是今后的防控重点。

子墨:预防、预测、救灾、重建是人们面对灾难所构筑的四道防线。对于自然灾害,如果避无可避、防不胜防的时候,如何更好地发现自然规律,争取防灾减灾的主动性,是比救灾更加重要的工作。事后的“亡羊补牢”无论做得多么及时,和事前的“防患于未然”都是无法相比的。而要做到这一点,需要的是地方政府更长远的眼光和科学的决策。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号