同一个月球,同一个梦想

来源:科学时报

作者:李晓明 陈欢欢

发布时间:2009-06-29

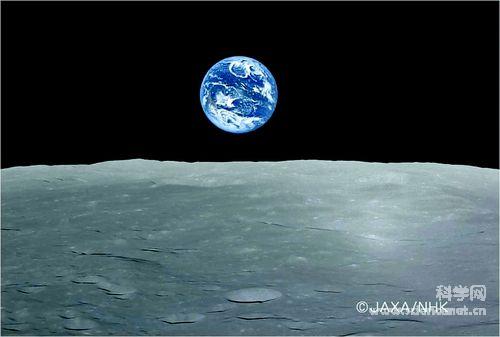

从月球地平线上看到的地球

6月16日,由中国地质调查局主办的“探月与地学科学研讨会”在北京召开,来自中国、美国、日本、印度四国的探月科学家首次在同一个场合集中亮相。

“这是一次历史性的会议。”来自美国华盛顿大学地球与行星科学系的R.Arvidson教授称。对于第一次和中国科学家面对面交流,他感到格外高兴,并高度评价了这次讨论会。

会议吸引了150多位中外科学家的踊跃参与,热闹的程度超出了主办方的预料。会场里挤满了渴望交流的学者,其中既有国际资深的行星科学家,也有国内初出茅庐的研究生。

“这充分说明,在探月和行星科学研究领域开展国内、国际学术交流的需求十分旺盛。”此次大会的中方召集人、中国工程院院士赵文津向《科学时报》记者表示。

探月科学研究的学术盛宴

美国路易斯华盛顿大学的王阿莲教授是此次大会的外方召集人,她曾经多次担任NASA、ESA行星科学与行星探测任务。

“我们希望与中国的同行建立科学家之间的联系,加强科学交流,建立科学合作的渠道。”王阿莲谈起办会的缘起时这样告诉记者。

会议学术交流主题十分广泛,包括行星探测与行星科学;月球遥感与月球地质;月球地球化学与月岩样品研究;月球地球物理;当前月球探测动态;未来月球与行星探测计划。

王阿莲请来了国际一流的行星科学家,来自美国航空航天局(NASA)、美国地调局(USGS)、华盛顿大学、布朗大学、圣母大学、约翰·霍普金斯大学的7位工作在国际行星科学研究领域前沿的专家,带来了14个课题的学术报告。几位原计划参会的美国科学家因为“重返月球”计划首个探测任务LRO(月球轨道勘测飞行器)、LCROSS(月球陨坑观测与遥感卫星)即将发射的缘故,没能前来,但他们不愿放弃这次学术交流活动,特地委托参会的美国同行在大会上代为宣讲学术报告。

印度月船1号首席科学家Goswami教授因故未能前来,他委托参与任务的美国科学家Carle Pieters到会报告印度探月的最新成果。

6月11日刚刚结束探测使命的日本月亮女神号的研究成果引人关注。首席科学家加藤学在大会上报告了日本科学家在月球重力场探测、月球磁场探测、月球火山活动、月球构造以及矿物学研究等方面取得的一流成果。

美国的与会代表是经过精心挑选的。7位美国科学家中不少是国际月球科学计划的学术领导人,在月球科学研究上也各有特长,涵盖了月球地质学、矿物学、地球化学和地球物理4个方向。他们带来的14个大会报告涉及阿波罗号,克莱门汀号,月球勘探者号,印度月船1号以及最新的LRO、LADEE(月球大气与粉尘环境探测器)等任务,大致反映了美国探月计划的历程及印度探月的计划。

此外,美方的报告还着重介绍了行星科学数据系统(PDS)、月球大地测绘及月球坐标系、国际月面月震观测网络(ILN)3个重要的国际合作计划的推动情况。

中国探月科学成果惹关注

2009年3月在美国休斯顿召开的月球与行星科学大会上,其中一个单元专门讨论中国、日本和印度的探月数据。“听众非常多,甚至挤满了过道。轮到中国‘嫦娥一号’时,各国学者甚至站起来伸长了脖子等待听中国的数据。”大力促成此次国际会议的王阿莲向《科学时报》记者描述道。

但令人遗憾的是,因为签证问题,中国科学家最终缺席了这次国际交流。

因而,在此次“探月与地学科学研讨会”上,中美日印四国探月任务实现了历史性的会师,其中中国探月的科学成果引起了国际同行的格外关注。此次来到中国,Carle Pieters一个重要目的就是看看中国科学家对嫦娥数据的分析工作。会后,她对《科学时报》记者表示:“不虚此行。”

“外国科学家对中国的探月十分感兴趣,很想了解中国科学家是如何思考问题、处理问题的,特色是什么。”赵文津告诉记者。

在现有的探月计划中,“嫦娥一号”卫星上搭载的微波探测仪是较有特色的科学载荷。中国探月工程副总设计师、中国工程院院士姜景山据此获得了全月微波亮温分布数据,创建了“微波月亮”。在此次研讨会上,姜景山的报告被国外专家认为是较有中国特色的成果。

“嫦娥一号”的首要科学任务是获取全月面三维影像图。利用嫦娥卫星的激光高度计探测数据和测控数据,“嫦娥一号”卫星测控系统VLBI分系统总体技术主任设计师、中国科学院上海天文台“百人计划”研究员平劲松等专家首次得到了高精度的全月球地形图,建立了嫦娥月球地形模型。与由美国月球探测器在上世纪90年代得到的结果比较,该研究较以往模型有了量级上的改进。并且对多个以往没有测高观测的经度带,第一次获得了高程测量信息。这项成果为进一步进行月球的地形地貌构造、内部结构和演化研究提供了可靠的依据;同时也可提供高精度的月面控制点,为后续工程如着陆点、月球基地等的选择提供基础数据和科学依据。

装备指挥技术学院教授李学军则另辟蹊径,在没有使用激光高程数据和月面控制点的情况下,课题组通过研究月图数据自动处理技术,提出了三维月球影像图的自动制图方法和流程,开发了相应的工具软件,在获得“嫦娥一号”的原始影像数据数月内就制作了首幅全月球三维影像图。

据介绍,使用传统作图方法,一般生成二维月球全图需要半年时间,生成三维月球全图需要2~3年时间。

“应用我们的技术进行自动计算只需50多小时,出图效率高。图像的定位精度约为1km,可在全月球范围内进行自由浏览与坐标、距离和面积量测。”李学军向《科学时报》记者表示。这一成果给国外同行留下深刻的印象。赵文津指出,影像图可能有助于人们研究月表地质构造情况,应当重视对其的开发与应用。

月球已经成为各国高技术手段竞相展示的舞台,科学家已经取得了海量的科学数据,但赵文津认为,很多研究成果对月球问题的说明依然存在多解性,看似古老甚至笨拙的古老的地质学家的野外作业方式,也许才是真正叩开月球诸多地质谜题的唯一办法,“只有用地学的方法研究月球,才能真正认识月球。只有更好地了解了月球,才能深化对地球的认识”。

在赵文津看来,阿波罗载人登月,在月球上进行地质剖面调查和多项地球物理工作,是人类月球研究的历史性突破——月球研究从以天文学、遥感方法研究,进入地学方法(包括遥感方法)研究月球的时代。他向记者表示:“新一轮的国际探月高潮都以最后登月研究与开发为目标,‘嫦娥一号’成功发射,对中国地质科学的发展来说,是一个里程碑式的事件。中国的地学家们尤其关注月球地质问题。”

记者在此次研讨会上了解到,中国地质调查局在探月地学研究方面已取得多项成果。中国地质调查局2008年启动的“月球地质遥测信息综合分析研究”项目,目前已获取多种国际月球探测高分辨率数据,开展了月球表面陨石坑矿物与岩石化学填图,提取了陨石坑地区氧化亚铁含量分布,揭示了月海玄武岩区氧化亚铁的分布规律及控制因素。进行了月岩(壤)化学成分相关性分析。提出了月球表面微型钻机设计方案,包括月球取样钻机钻进能力与动力源、月表钻进方法、取样钻具、月表钻进方法及取样钻具的地表试验等内容。

合作与交流是

推动探月科学进步的正确途径

北京离子探针中心教授刘敦一获得了美方带来的月球陨石样品的锆石测年数据——39.18亿年左右,改变了以前测定的结果,为月球早期历史及演化提供了高精度年代学证据。这项国际合作的研究成果发表在2009年3月于美国休斯顿举行的月球与行星科学大会上。

需要溯及的历史并不算久远——1978年,美国总统卡特的安全事务顾问布热津斯基访问中国时送来1克月球样品作为礼物,中国科学家第一次有机会拿到月球样品。当时用于科学研究的样品仅有0.5克,另有0.5克珍藏于北京天文馆。

美国阿波罗计划6次成功登月先后采得样品381.7千克,前苏联3次无人月球车采得月球样品260克。行星探测获取的这些样品一度被各国视为珍稀的科研资源,绝少与人共享。但如今在日益开放的国际学术交流环境中,其他国家的科学家想要研究这些样品已经不再是可望不可即的梦想。

此次参加“月球与地学科学研讨会”的美国科学家受华盛顿大学教授Bradley L.Jolliff的委托,又为刘敦一带来了阿波罗12号降落点附近的月岩样品,共同完成测年工作。

NASA月岩样品分配委员会主席Clive R. Neal教授在此次会议上作专门报告,告之与会代表说,各国科学家都可以提出使用月岩样品的申请,只要申请书通过评审后,都能得到月岩样品进行研究。在场的南京大学教授谢志东立即跃跃欲试,他一直在从事天体化学与陨石学方面的研究。

“月球面积与亚洲的面积相当,而目前人类在月球表面获取样品的区域仅9个点,控制范围仅占月球表面积的8.8%,在月球背面迄今尚未获得样品。”赵文津向《科学时报》记者介绍说,即便是月球样品的研究本身也不过是整个探月科学研究中的一小部分内容——没有哪个国家能够单独完成月球探测,这已经成为国际科学界的共识。

“在行星探测任务的科学资料共享方面进行国际合作,对每个国家行星科学的健康发展是必不可少的。在某些行星探测任务中进行国际合作已成为大趋势。”中国工程院院士郑绵平告诉记者。

在此次研讨会上,美国科学家对PDS、ILN以及月球坐标系项目的重点介绍旨在推动中国加入这些国际计划。“这三个领域都是国际探月计划积极参与的项目,希望中国也能加入进来,这对人类的知识是一个共同的提高。”王阿莲向《科学时报》记者表示。

无疑,对各国不同的探月任务而言,建立一个可交换的月球大地坐标系是共赢之举。彼此合作,进行数据校验,让各国的探测任务接轨,才能让各个探月计划取得的科学数据更有价值。

行星科学数据系统(PDS)是由NASA提出并在国际深空探测领域广泛推广的一种数据存储标准,现在它已成为国际行星科学研究基本的在线资源。此次来京参会的R.Arvidson就是PDS的创始人。所有探测任务的最终成果都会以数据的形式呈现——这些数据必须保证质量、格式统一和面向公众开放,才能体现耗资巨大的行星探测的最终价值,即促进科学的进步。显然,这是各国探月计划便于进行国际合作与交流的最基础的平台之一。

据了解,目前,在王阿莲的帮助下,山东大学威海分校已经建成国内首家PDS实验室,存储美国“克莱门汀号”和“月球勘探者号”的探月数据。今夏,王阿莲还将为中国探测火星的萤火一号任务团队进行PDS数据质量监控等一系列培训。

国际月球网络计划是由美国、印度、韩国、日本、加拿大、英国、法国、德国和意大利2008年7月联合发起的,计划逐步在月球上建立一个月震台网,美国已决定先建立以4台地震仪为基础基本结点网。一个显见的事实是,参与的国家越多,台网站点越多,越有利于对月球内部结构的研究,人类对月球的理解也就越深入。

《科学时报》 (2009-6-26 A1 要闻)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号