鄂尔多斯盆地地下水勘查支撑服务能源化工基地规划建设

摘要:鄂尔多斯盆地是我国重要的能源化工基地,规划有陕北、鄂尔多斯、宁东和陇东4个国家级能源基地。地处干旱一半干旱地区,水资源短缺和生态环境脆弱成为制约各能源基地建设的主要瓶颈。经过10年勘查研究,建立了一整套大型盆地地下水勘查技术方法体系,评价了全盆地地下水资源与开发利用前景,探明了一批有供水前景的水源地,为地下水合理开发利用和生态环境保护提供了依据。

1.项目概况

针对国家能源基地规划建设对水资源及生态环境保护的重大需求,2003— 2013年中国地质调查局部署开展了鄂尔多斯盆地地下水勘查,由中国地质调查局西安地质调查中心组织实施。同时,以部省(区)合作的形式开展了“陕北 能源基地地下水勘查”、“内蒙古能源基地地下水勘查”、“陇东能源基地地下水勘查”和“宁东能源基地地下水勘查” 等多个工作项目,先后与国际原子能机构(IAEA)、法国、荷兰、澳大利亚开展国际合作,与国内数十家高校和科研院 (所)进行联合攻关。通过10年勘查研究、产学研结合与联合攻关,取得了一系列创新成果。

2.成果简介

(1 )创立了一整套大型盆地地下水勘查技术方法体系。项目通过多种新技术的集成与应用,建立了以地下水系统理论为指导,以GIS和数据库技术为支撑,从含水系统研究—地下水流系统研究—地下水形成演化机制研究—地下水仿真模拟—地下水与生态环境评价等一整套大型盆地地下水理论与技术方法体系,为我国和世界上干旱一半干旱地区大型盆地地下水勘查研究提供了示范。

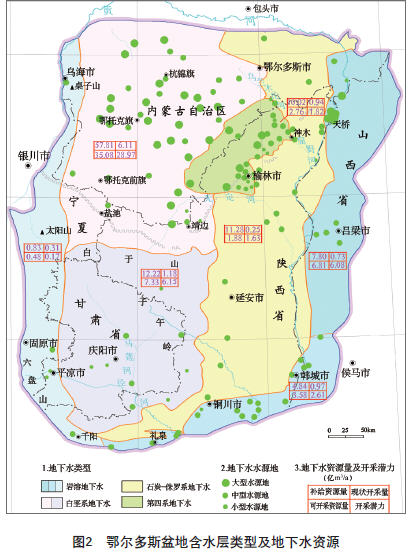

(2)探明了盆地内三大含水系统 及供水意义。勘查发现,鄂尔多斯盆地 主要由盆地周边碳酸盐岩岩溶含水层系 统、白垩系碎屑岩裂隙孔隙含水层系统和第四系孔隙含水层系统三大含水层系统组成。碳酸盐岩岩溶水主要分布在山西省吕梁山西麓、陕西渭北、甘肃六盘山东麓和内蒙古桌子山一带,单井出水量为1000~50000m3/d,多数钻孔可自流(图1 ),可建成中型以上供水水源地。白垩系孔隙裂隙水主要分布在白垩系盆地内,在盆地北部没有连续稳定的隔水层,地下水水力联系密切,构成一个大厚度(1000m以上)的统一含水体,地下水富水性总体较好,单井出水量为1000~4000m3/d,是鄂尔多斯能源基地主要的供水目的层;盆地南部由于存在稳定的区域性隔水层,构成多层结构的承压水盆地,由于洛河含水岩组地下水赋存条件相对较好,单井出水量为 1000~3000m3/d,是陇东能源基地主要的供水目的层。第四系萨拉乌苏组孔隙水主要分布在陕蒙交界处的毛乌素沙漠地区,含水层为上更新统河湖相的中细砂,厚度为40~80m。地下水主要接受大气降水的补给,单井出水量为1000~3000m3/d, 矿化度小于1g/L,是陕北能源基地主要的供水目的层。

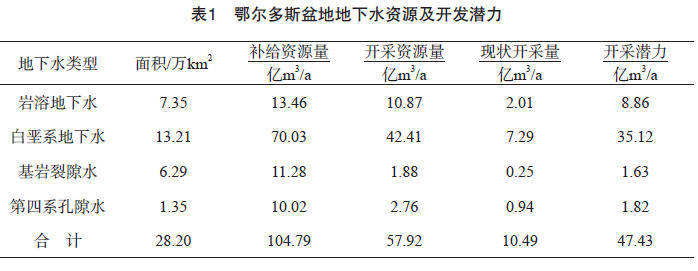

(3)评价了全盆地地下水资源与开发利用潜力勘查评价结果表明:鄂尔多斯盆地地下水补给资源量为每年104.8亿m3, 可采资源量为每年57.9亿m3,现状开采量为每年10.5亿m3,开采潜力为每年47.4亿m3 (表1)。开采潜力较大的地区主要为盆地东缘和南缘的岩溶地下水,盆地西北部白垩系地下水,第四系孔隙水和黄河及其支流河谷区的地下潜水。

(1)发现了一批地下水富集区,探明了一批有供水前景的水源地,为能源基地规划建设提供了供水保障。根据水文地质条件和地下水资源的丰富程度,结合能源化工基地发展规划,新圈定出18处特大型地下水富集区,发现了161处有供水前景的水源地(图2),水源地累计供水能力达到每年22亿m3,可基本满足能源基地近期和中期建设对水资源的需求。其中陕北能源基地探明水源地33处,提交B级地下水可采资源量每年约 6.75亿m3;内蒙古能源基地新探明水源地23处,提交C级地下水可采资源每天为 83.4万m3;宁东能源基地新发现水源地5处,地下水可采资源每天为15.8万m3;陇 东能源基地探明水源地9处,地下水可采资源每天为17.3万m3;上述水源地已被当 地开发利用或列人开发计划,为国家能源基地建设提供了供水保障。

在项目实施过程中,采用“探采结 合”的方式,为当地成井350多眼,合计出水量每天约60万m3,解决了20多个城镇和上百个乡村近60万人的生活饮水问题。

3.成果意义

(1)项目成果为国家能源基地规划建设和相关省(区)制定经济社会发展规划提供了重要依据,产生了良好的社会与环境效益。项目建立的一套大型盆地地下水勘查理论与技术方法体系,在世界上干旱一半干旱地区大型盆地地下水勘查研究中具有推广与示范意义。

(2)探明的地下水资源和供水水源地,不仅为国家能源基地规划建设提供了水源保障,同时对改善革命老区和少数民族地区人民群众基本生活条件具有重要的现实意义。(中国地质调查局西安地质调查中心 侯光才 赵振宏 尹立河供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号