四川大骨节病区地下水勘查解决17万藏区农牧民饮水安全

摘要:四川西部藏区是著名的大骨节病区,病区居民长期饮用不卫生水源。为查明四川西部大骨节区环境地质特征和解决病区居民饮水安全,通过省部合作,采取多单位联合、多专业融合工作模式,开展区域水文地质调查,实施探采结合井742眼,配套供水工程658套,为17万农牧民解决了安全饮水问题,提高了藏区居民生活水平,服务民生取得成效。

1.项目概况

大骨节病是四川省地方病中的主要病种,因其发病率高和致残率高,对病区人民群众生产生活构成极大威胁,并受到党中央、国务院的高度重视。2008年,国土资源部和四川省合作开展了“四川省大骨节病区地下水调查与安全供水示范工程”项目,由中国地质调查局 文地质环境地质调查中心、四川省地质调查院、四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心等14家单位承担。该项目主要目标是用3年半时间,完成全省28个大骨节病分布县的地下水调查评价与区划,建成探采结合示范井600眼,解决病区17万人安全饮水问题。

2.成果简介

(1)查明了四川省大骨节病区水文地质条件,为地下水勘查示范与开发利用区划提供了依据。2008—2010年,在全省27个县(市)大骨节病区共完成 1:10万水文地质调查14万km2,重点区1:5万水文地质调查4000km2,采集水样 7161组,实施探采结合示范井742眼。通过遥感、物探、地面调查、钻探、抽水试验与岩土水样分析测试综合技术手段,查明了大骨节病区地下水类型及富水性、地下水补径排条件、地下水水化学类型及水质特征,确定了不同地貌单元、不同地层岩性、不同水文地质单元的找水方向。

(2)基于大骨节病区地质环境和地下水质特点,提出了适宜的饮用水矿化度与腐殖酸指标,为防病改水提供了直接依据。针对四川省大骨节病区分布广、成因复杂的特点,依据不同病区地质环境条件的差异,将全省大骨节病区概括划分为高山高原区、高山峡谷区、盆周山地区和川东平行岭谷区4个不同的地质环境类型分区,为有针对性地指导水文地质调查与供水安全示范打井工作奠定了基础。对不同类型区水文地质条件、水文地球化学特征进行了深入剖析,并与非病区进行对比,总结出病区主要饮水水源具有常量组分极其缺乏和腐殖酸偏高的水文地球化学特征。据此,基于“生活饮用水卫生标准”,提出了适宜四川大骨节病区改水的矿化度和腐殖酸含量2项指标标准(表1),为防病改水提供了参考依据。

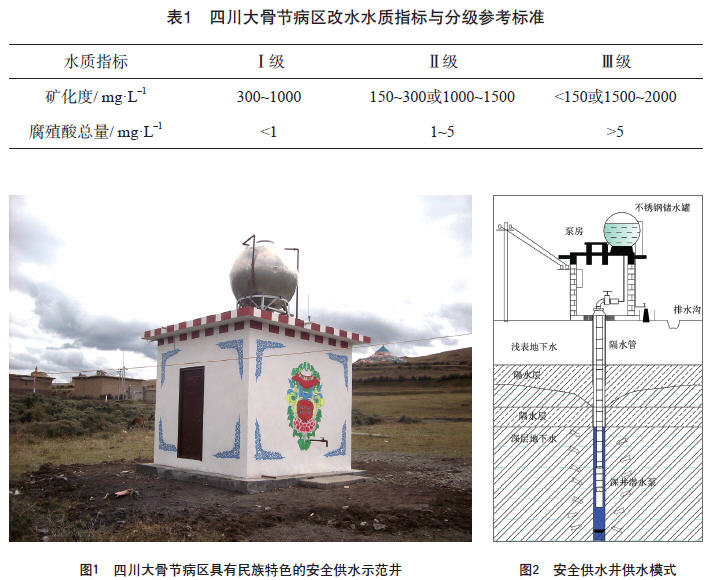

(3)地下水勘查示范取得显著成效。以水文地质调查为基础,采用遥感、地质、物探、钻探多专业结合,专家会商、综合定点的勘查找水模式,极大提高了查效率和成井率。对于川西大骨节病区海拔高、腐殖层厚度大、浅层地下水水质超标等特点,确定合理取水段位置与止水方案,最大限度地保障水质符合要求。同时结合移民安居工程在病区学校、敬老院、集中安置区等人口较为密集的区域,开展了小型集中连片供水示范工程(图1、图2),对其中符合水质水量要求的示范井配套了菜房、水罐、机电等设施,建成小型村级供水站658处,总供水能力5.7万m3/d,解决了病区17万人安全饮水问题,取得了显著社会效益。

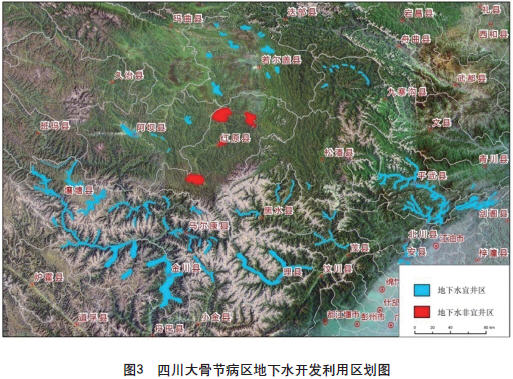

(4)编制了地下水开发利用区划,为进一步实施大骨节病区改水工程提供了依据。结合病区饮水安全现状与改水需要,开展了四川大骨节病区地下水开发利用区划(图3)。共划定病区宜井区段260个,地下水可采资源量11.3亿m3/a。主要开采地下水类型为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。其中松散岩类孔隙水多分布于河流一级阶地、宽缓的河谷区,为以砂卵砾石层为主、粘土含量较少的区域;基岩裂隙水多分布于河谷缓坡、丘状盆地的变质岩区;表层泥炭较厚的沼泽区,基岩以板岩为主的区域,富水性较差,属于非宜井区。同时,开发了专用管理信息系统平台,为相关部门提供了便捷的管理平台和有力的技术支撑。

3.成果意义

该项目的实施不仅查明了四川省大骨节病区的地质环境条件和地下水水质水量特征,而且实施了一大批探采结合与安全供水示范井,结束了四川西部大骨节病区居民长期饮用不清洁地表水源的历史。同时,形成的大骨节病区勘查供水流程和水质评价标准,可以为我国其他大骨节病区开展改水防病工作提供经验借鉴和工程模式。(中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 安永会 何锦,四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心 赵松江 李胜伟 供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号