地裂缝研究为城市轨道交通建设保驾护航

摘要:自20世纪50年代以来,由于过量抽取地下水,西安城区先后出现了14条地裂缝,其规模 之大和危害之重在世界上独一无二。通过野外调查、室内大型物理模型试验和数值模拟研究,提出 了西安地铁地裂缝综合减灾技术,为我国地裂缝发育区城市轨道交通建设提供地质依据。

1.项目概况

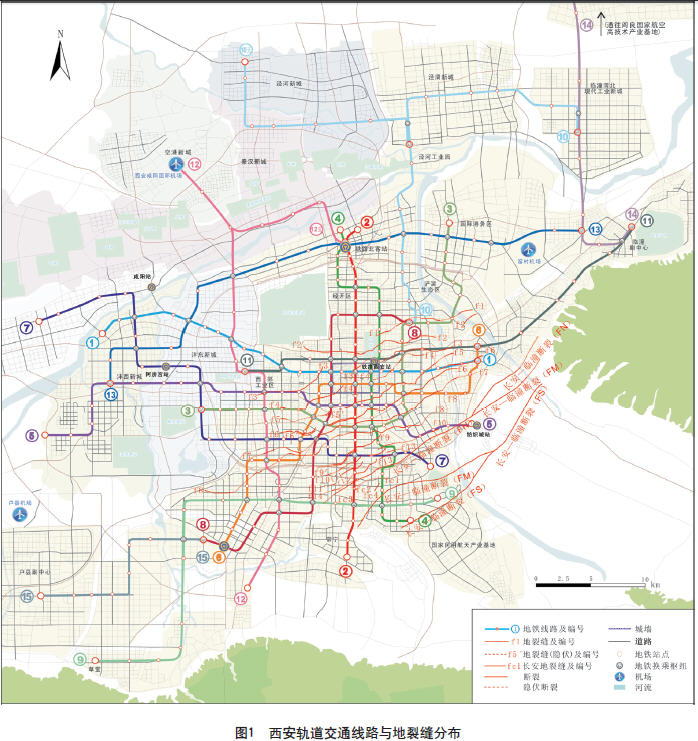

西安市位于汾渭盆地西部,新构造活动强烈,地裂缝地面沉降灾害十分严重。自20世纪50年代以来,在西安城区发现的地裂缝已达14条之多,延伸长度超过100km,覆盖面积约150km2,其活动时间之长和规模之大,在国内尚属罕见。地裂缝严重影响着西安城市建设与人居安全,给城乡建设带来了重大经济损失,成为举世闻名的城市地质灾害,尤其是对目前西安地铁工程建设带来了巨大挑战(图1)。2008—2014年,长安大学开展了“汾渭盆地地裂缝成因与减灾综合研究”、“地裂缝地面沉降工程致灾机理与防治对策的物理模拟试验研究”等多项地质调查项目,对汾渭盆地地裂缝地面沉降成因及减灾进行了连续系统研究,尤其是地裂缝对重大工程一西安地铁工程建设的危害及防治研究取得了一系列原创性重要成果,成功解决了城市轨道交通建设中的地裂缝难题。

2.成果简介

(1 )合理地确定了西安地铁设计使用期100年内地裂缝最大位错量。同时,根据空间活动特征建立了地裂缝三维位移运动模式,提出了地铁与地裂缝交会处的隧道抗裂预留位移量计算公式。通过现场调查,结合西安地裂缝长期监测、观测资料,在现今活动速率和最大历史位错量的基础上,确定了100年使用期内地铁工程穿越地裂缝地段的最大垂直位移量设计值(H)分为2个等级:①地裂缝活动微弱或不活动且呈隐伏状态的按照H=300mm设防;②地裂缝活动明显且具有地表变形迹象的地段按照H=500mm设防。提出了地裂缝活动性参数及隧道抗裂预留位移量计算公式,为西安地铁隧道穿越地裂缝带的结构设计和预留净空提供了重要设计依据。

(2)科学地确定了地裂缝地段地 铁隧道结构纵向设防长度。地铁隧道穿 越地裂缝带的纵向设防长度,实际上是隧道穿越地裂缝活动影响区时结构上需要采取特殊措施处理的纵向长度。针对《西安地裂缝场地勘察与工程设计规程XDBJ61-6—2006 )中缺乏地裂缝地 段地铁隧道设防问题,通过大型地裂缝活动物理模型试验和数值计算,确定了地裂缝上、下盘影响范围分别为17.5m和12.5m,提出了地铁隧道穿越地裂缝带的 结构纵向设防长度。

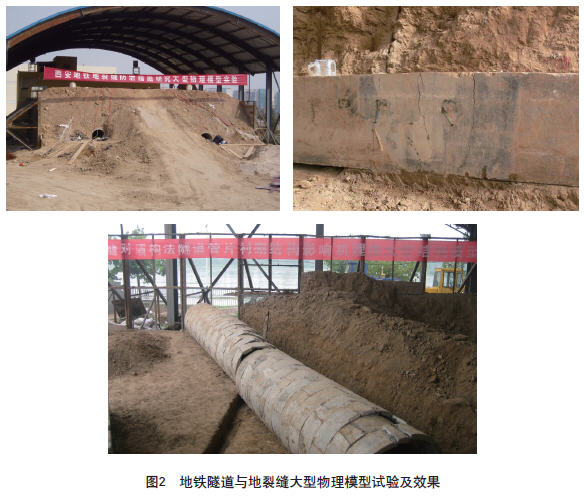

(3 )开发了地裂缝减灾大型物理模 拟技术,模拟再现了地裂缝危害地铁隧道的力学机制。通过明挖隧道、暗挖隧道、盾构隧道正交和不同角度斜交穿越地裂缝带等多种工况的大型物理模型试验(图2)和数值仿真模拟,再现了地裂 缝活动时地铁隧道的变形破坏过程,发现了地铁隧道的4种变形破坏模式,即拉裂破坏、拉张一扭剪破坏、剪切变形破坏和扭转剪切变形破坏,首次揭示了地裂缝危害地铁隧道的力学机制。

(4)提出了地铁隧道平行地裂缝带穿越上、下盘时的安全避让距离及其判断标准。针对西安轨道交通多条线路近距离平行地裂缝带从其上、下盘穿越的情况,建立了地铁隧道近距离平行活动地裂缝带的安全避让距离的判断标准为:

①隧道结构侧向水平位移不超过2cm;

②隧道结构内力在允许的安全范围内,即不出现塑性变形或脆性开裂。根据上述标准认为,西安地铁隧道近距离平行地裂缝带进行结构设计时上盘安全避让距离可按照30m考虑。

(5)解决了地铁隧道结构适应地裂缝的变形的结构防治措施问题,建立了地铁工程防治地裂缝病害的技术体系。大型物理模型试验和数值仿真模拟研究表明地裂缝作用下地铁整体式和盾构隧道变形破坏是必然的。针对地裂缝对地铁隧道的危害,提出了隧道结构“分段设变形缝、柔性接头连接、局部扩大断面和封闭的防水结构”等适应地裂缝变形的隧道结构形式(图3),并实施了分段设缝的明挖箱形隧道、浅埋暗挖马蹄形隧道穿越地裂缝带等多种工况的大型物理模型试验和数值仿真模拟。结果证明,分段设缝柔性接头的分段隧道具有很好的适应地裂缝大变形的能力,从而验证了所提结构措施方案的适宜性与安全性,并已应用于西安地铁工程设计和施工中,解决了国际上首例地铁工程的地裂缝减灾技术难题。

上述成果已被应用至西安地铁穿越地裂缝带的结构设计中,首创性地解决了地裂缝环境下地铁隧道结构措施防治的重大工程技术难题。

3.成果意义

地裂缝研究成果直接应用于西安地铁工程建设中,成功地解决了西安地铁隧道防治地裂缝灾害的系列重大技术难题,实现了国土资源大调查项目服务国家重大工程建设和国民经济建设的目的,为国家和西安市经济建设做出了重要贡献,推动了我国缓变型地质灾害的研究发展,取得良好的社会经济效益。(长安大学彭建兵 黄强 兵卢全 中供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号