华南白垩纪构造-岩浆演化与动力学过程

摘要:对华南白垩纪盆地沉积-变形和岩浆活动特征进行了重点勘查,建立了华南白垩纪三阶段构造演化模式。研究阐述了古太平洋和新特提斯构造域板块动力学如何控制华南白垩纪的演化,并为探索长江中下游地区铜、金等多金属矿床的成因提供了新的参考模式。

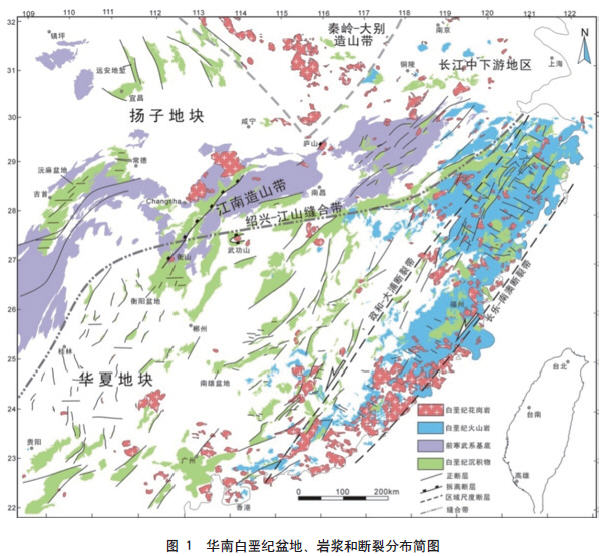

1.项目概况用为典型特征(图1),这些变形、岩浆与成矿作用在全球中生代构造演化中独具特色,为国华南白垩纪构造演化以大规模伸展断陷盆内外地质学家关注的焦点。2008—2013年,中地形成、岩浆侵位、火山作用及多金属矿化作国地质科学院地质力学研究所在国家专项“深部探测技术与实验研究”子课题“华南地区中生代构造演化与动力学过程”的资助下,对华南白垩纪盆地沉积、变形和岩浆活动特征进行了系统勘查,建立了华南白垩纪沉积-构造-岩浆演化过程。

2.成果简介

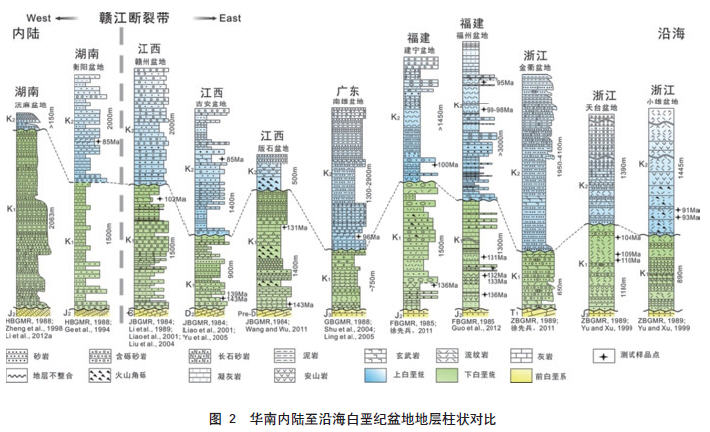

(1)华南白垩纪断陷盆地沉积特征。华南白垩纪断陷盆地群主体呈NE—SW走向展布。从内陆至沿海,共选择了11个具代表性的断陷 盆地,重点对盆地内沉积物的岩性组成、厚度及地质年代进行了论述和对比分析。分析结果显示,①早白垩世沉积物主要集中分布在内陆,其面积和厚度向沿海呈递减趋势;②晚白垩世沉积物更多集中在沿海,其面积和厚度从内陆至沿海呈递增趋势(图2)。由此可见,华南主要沉降中心早白垩世一晚白垩世经历了从内陆至沿海的转移。

(2)华南白垩纪构造变形及古应力场演化特征。为建立华南大陆白垩纪构造应力场演化序列,在衡山低角度拆离带、湖南沅麻和衡阳盆地、江西会昌、浙江金衢、天台、嵊州、永 康、丽水盆地等地区开展了大量野外地质调查和构造要素产状测量工作,建立了华南大陆白垩纪5阶段的构造应力场演化序列,即:早白垩世NW—SE伸展和NW—SE挤压,中一晚白垩世WNW—ESE伸展和WNW—ESE挤压,晚白垩世N—S伸展。

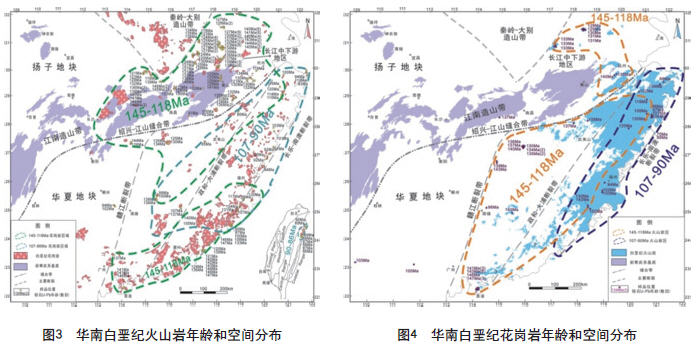

(3)华南白垩纪岩浆活动特征。华南白垩纪地壳伸展作用诱发了大规模的岩浆活动,形成了NE—SW走向宽大于600km的岩浆岩带,总出露面积约14万km2(图1)。其中,侵人岩以花岗岩为主,分布在长江中下游、江南造山带和华 夏地块;喷出岩以玄武岩、安山岩和流纹岩为 主,分布在赣江断裂带以东的沿海地区(图3、图4)。结合锆石U-Pb年代学、岩石学和地球化学特征,它们可分为早、中、晚三期,即:早白垩世(145~137Ma)埃达克岩和片麻状花岗岩,中白垩世(136~118Ma) A型花岗岩和钙碱性火山岩,和晚白垩世(107~90Ma)A型花岗岩和双峰式火山岩。据岩浆岩的年龄-空间分布关系可见, 这些白垩纪岩浆岩从内陆至沿海呈逐渐年轻的趋势(图3、图4)。

(4)华南白垩纪构造演化及动力学机 制。综合上述资料,建立了华南白垩纪盆地沉 积、岩浆和古构造应力场演化综合图。早白垩 世初(145~137Ma),挤压作用导致:①长江中下游地区俯冲洋壳或地壳加厚熔融形成埃达克质岩,Cu-Au等多金属矿床形成;②东南沿 海地区地壳加厚重熔,形成片麻状花岗岩,其形成机制与古太平洋和伊泽奈崎板块之间的洋中脊俯冲作用密切相关。早白垩世一晚白 垩世初期(136~80Ma),NW—SE伸展和NW— SE挤压交替运行,前者导致大规模伸展断陷盆地和岩浆岩的形成,与古太平洋板块俯冲过 程中的板片后撤诱发的弧后扩张作用有关;后者导致断陷盆地广泛构造反转。晚白垩世末期(80~65Ma),古构造应力场转变为N—S伸展,可能与新特提斯构造域板片俯冲过程的弧后扩张作用有关。

3.成果意义

研究成果显示,华南白垩纪大地构造演化以幕式挤压-伸展变形为特征,并与周缘板块动力学活动密切相关。这一研究深化了对于华南白垩纪构造演化及动力学机制的理论认识,并为探索长江中下游地区铜、金等多金属矿床的成因提供了新参考模式。(中国地质科学院地质力学研究所 张岳桥 李建华 供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号