我国管辖海域实现1:100万海洋区域地质调查全覆盖

摘要:通过地质、地球物理和先进的测量仪器,获取了海量的实测数据,编制了高精度系列图件,填补了我国海洋区域地质调查空白。同时,对管辖海域关键地质问题进行了初步研究,厘定了晚第四系组成,圈定了天然气水合物的有利赋存区,查清主要含油气盆地分布及深部地层对比等。相关成果为我国海域划界、油气资源勘探和涉海工程建设提供了基础数据支撑。

1.项目概况

2002年开始,中国地质调查局启动南通幅和永暑礁幅1:100万海洋区域地质调查试点;2006年又组织实施了1:100万上海幅和海南岛幅海洋区域地质调查;2008年“海洋地质保障工程”的实施,标志着我国管辖海域1:100万海洋区域地质调查全面展开,工作时间为2008—2015年,实施单位为青岛海洋地质研究所和广州海洋地质调查局。至2015年,我国管辖海域16幅1:100万海洋区域地质调查项目将全面完成,并实现我国管辖海域的全覆盖。

2.成果简介

截至2014年底,全面完成16个图幅的综合调查任务,实现了我国管辖海域区域地质调查全覆盖,查明了各海域海底地形、地貌、第四纪沉积、地层结构、区域构造、磁力场、重力场等综合地质要素,编制了海底地形图、地貌图、第四纪地质图、地质构造图、矿产资源图、环境地质因素图6种基础地质图件,并完成重力异常图、磁力异常图、第四系厚度图、莫霍面深度图等专业性图件,基本查清38个主要含油气盆地的地质结构及海沙等固体矿产资源的分布状况。

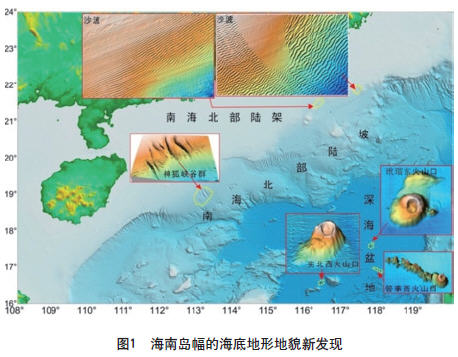

(1)开展海底实体命名。利用海底高精度水深测量数据,在南海北部发现神狐海底峡谷群和大面积沙波(图1),沙波面积约5.5万km2; 在南海海盆北部地区发现并命名了二座构造完整的玳瑁东、宪北西和管事西火山口。查清东海陆架地区地貌类型,在近岸陆源物质供给、复杂海洋动力变化及构造作用共同影响下,形成潮滩、水下三角洲平原、河口湾堆积平原三级地貌。

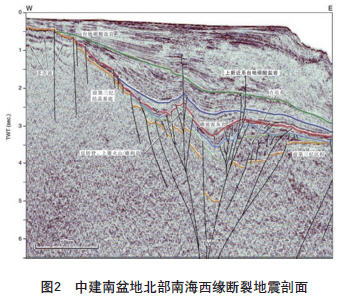

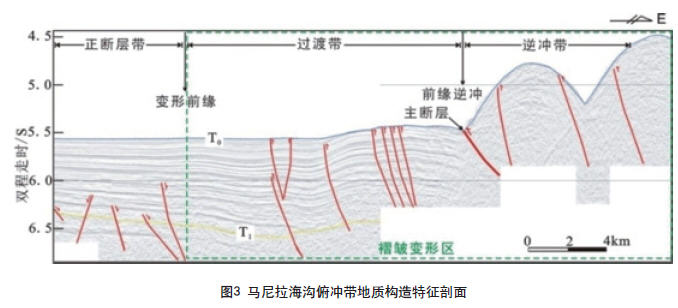

(2)对南海成因及形成过程的动力学机制提出新认识。通过南海多道地震资料处理解释,发现新生代西太平洋边缘海扩张主要有3个时期 (图2):始新世,西菲律宾海盆和苏拉威西海盆形成;渐新世一中新世,日本海、南海、苏禄海、望加锡海及四国盆地、帕里西维拉盆地形成。南海中央次海盆北部存在2~3km厚的壳幔过渡层,而西北次海盆无壳幔过渡层,揭示出南海海盆深部壳幔结构的不均衡性。马尼拉俯冲带由西往东可依次划分出3个带(图3):正断层带、过渡带和逆冲带,从不同角度反映了俯冲作用的发生发展过程。

(3)发现海洋油气新区域、新层位。北黄海一渤海地区横跨中朝准地台、苏胶临津造山带和扬子准地台3个构造单元,划分为3个地层区。渤海和北黄海发育有中朝型地层,南黄海发育有扬子型地层。胶莱盆地的海阳坳陷向南黄海大规模延伸,且发育巨厚的白垩纪地层,地层东厚西薄、东断西超,为一受东南边界断裂控制的箕状断陷,有较好的油气远景。

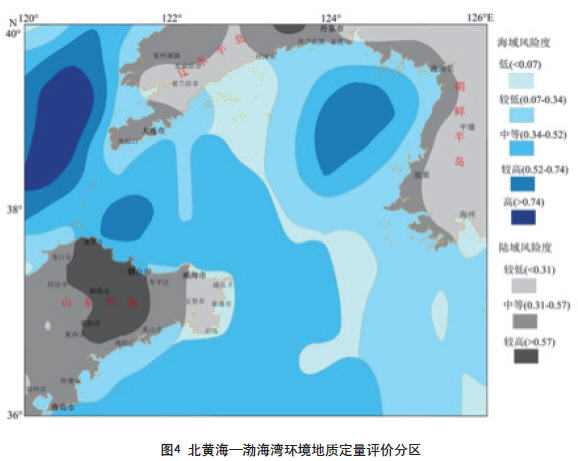

(4)环境地质分区的定量评价模型取得良好效果。北黄海-渤海海峡山东半岛北部蓬莱- 栖霞-莱阳及辽东半岛北部丹东以西地区为陆域高风险区(图4),海域高风险区主要为渤海东部、山东半岛烟台蓬莱北部及西朝鲜湾海域。

(5)沉积物分类方法的新应用。根据实测数据绘制完成1:100万第四纪地质图,应用F〇lk( 1970)沉积物分类法对海底沉积物进行分类,更易识别陆架沉积环境的变化及水动力的 强弱变化。

(6)建立了东海陆架晚第四纪地层研究的标准孔。通过东海外陆架最深地质钻孔之一SFK-1孔与高分辨率浅地层剖面地震的对比,揭示了MISk深海氧同位素5期)晚期10万年以来精细地层组成及沉积环境,识别出3期完整的海侵-海退层序地层,厘定了MIS2与MIS3间及MIS4与MIS5间的地层界线,确定了末次冰盛期的地层界线,识别出LGM时期东海陆架的古河道沉积,提出陆架晚第四纪地层研究的标志层。

3.成果意义

我国管辖海域1:100万海洋区域地质调查成果已经广泛应用于相关海域的地质环境演化研究、大陆架科学研究和板块构造演化研究,为我国南黄海、东海、南海油气资源调查部署,海砂资源,矿政管理,沿海地区经济发展规划,海洋功能区划,滩涂资源后备土地开发利用,堤防建设,跨海通道工程选址及海域划界谈判等提供了可靠的基础实测数据。(青岛海洋地质研究所张志珣 王中波,广州海洋地质调查局李学杰 彭学超供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号