给二氧化碳“安家”

——我国深部咸水层二氧化碳地质储存关键技术研究成果扫描

来源:国土资源报

作者:高慧丽 金红 刁玉杰 刘迎娟

发布时间:2014-12-16

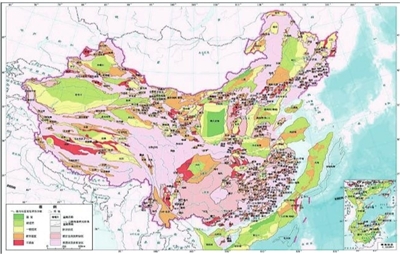

中国沉积盆地二氧化碳地质储存适宜性分布图 (■ 适宜区 ■ 较适宜区 ■ 一般适宜区)

示范工程岩芯样品采集整理

内蒙古鄂尔多斯深部咸水层二氧化碳地质储存示范工程储存场地

全球气候变化已成为人类面临的共同挑战。气候变化导致的气温增高、海平面上升、极端天气和气候事件频发等问题日益凸显,并且已由科学问题演变为全球性经济和政治问题。为减少二氧化碳的排放量,近年来很多国家开始了二氧化碳捕集与封存技术攻关。

据统计,目前,全球运行和处于建设阶段的大型二氧化碳地质储存项目有21个,每年可捕集储存的二氧化碳总量约达4000万吨,而且有一批年储存规模超过百万吨的储存项目正在规划建设之中。

我国二氧化碳地质储存技术研究近年来也加快步伐,在国土资源部、中国地质调查局的推动下,相继开展了我国二氧化碳地质储存关键技术研究、全国二氧化碳地质储存潜力评价与示范工程等项目,为我国二氧化碳地质储存科学规划和地质环境保护提供了地学依据和技术支撑。

目前,中国地质调查局水环地调中心实施的一项致力于在深部咸水层进行二氧化碳地质储存的关键技术研究项目几近全部完成。该项目在解决基础科学和工程应用难题的同时,形成了具有指导性的二氧化碳地质储存场地勘查、评价、监测与数值模拟等方面的技术方法体系,并研发了具有自主知识产权的关键技术。

1.我国深部咸水层储存二氧化碳的潜力有多大?

我国陆域塔里木、鄂尔多斯、松辽等13个大中型盆地,以及海域东海陆架、渤海、珠江口等16个大中型沉积盆地,储存潜力大,储盖层条件相对较好。

二氧化碳地质储存,就是将二氧化碳注入到地下深处具有适当封闭条件的处置场所中隔离起来。

我国的二氧化碳地质储存研究始于上世纪70年代,直至2009年终于走上了国家战略的高度。这一年,国土资源部将二氧化碳地质储存调查评价纳入《地质矿产保障工程实施方案(2010-2020)》地质基础支撑计划内的全球变化调查监测与评价和地下空间资源调查之中,中国地质调查局随之启动了我国二氧化碳地质储存关键技术研究项目,由水环地调中心承担,开始着手对我国二氧化碳地质储存容量进行评价。

在此基础上,更进一步的工作得以展开。

据水环地调中心副主任郭建强介绍,2010年至2012年,水环地调中心通过实施地质调查项目《全国二氧化碳地质储存潜力评价与示范工程》,在制定我国二氧化碳地质储存潜力与适宜性评价标准与技术方法的基础上,开展了全国二氧化碳地质储存潜力与适宜性评价。通过调查发现,在我国盆地级二氧化碳地质储存潜力构成中,按储存介质类型划分,深部咸水层的储存潜力占95.6%,油气藏及深部不可采煤层的潜力占4.4%。

显然,在我国,深部咸水层二氧化碳地质储存潜力远远超过了油田、天然气田和煤层气田,是实现未来我国规模化二氧化碳地质储存的主力。

更详细的调查发现,我国陆域主要大型盆地和平原大都发育有大厚度沉积地层,深部咸水含水层较发育,咸水含水层之间的相对隔水层或弱透水层构成较好的封闭条件。调查评价结果表明,我国适宜—较适宜二氧化碳地质储存的盆地或一、二级构造单元有92个(处),总面积224.04万平方千米,占全国评价盆地总面积的39%。其中,我国陆域塔里木、鄂尔多斯、松辽等13个大中型盆地,以及海域东海陆架、渤海、珠江口等16个大中型沉积盆地,储存潜力大,储盖层条件相对较好。

但我国碳源匹配整体不甚理想。郭建强指出,我国东部和中部盆地群碳源匹配相对较好;但在南方碳源集中地区,诸多沉积盆地地质条件相对较差,且缺乏潜力巨大的二氧化碳地质储存空间;西部地质条件相对较好,潜力可观,但现状碳源分布较少,随着西部大开发进程的加快,预计西部碳源匹配状况会趋于理想;对于碳排放量相对较高的东南沿海地区,其周边的陆域沉积盆地二氧化碳地质储存潜力普遍较小,地质条件相对较差。因此,邻近地区的海域沉积盆地二氧化碳地质储存是下一阶段的研究重点。

2.攻克的深部咸水层碳储关键技术有哪些?

研究涵盖二氧化碳地质储存的盆地地质评价、场地勘查、工程完井、灌注试验、安全与环境风险评价、工程监测。

在深层含水层中储存二氧化碳,需要满足一定的地质和温压条件。郭建强介绍说,在深度上,为了防止二氧化碳在填埋过程中转化成气态,需要在超临界压力下将二氧化碳注入地层,只有达到地表800米以下深处二氧化碳的临界点,才能保持其稳定性和安全性。因此,二氧化碳储存的地层深度至少应为地下800米,理想深度应在800~3000米之间。二是储存二氧化碳的地层需要有足够的孔隙度,渗透性较好。三是咸水岩层必须与饮用水源隔离,并覆盖有泥岩或其他形态的低渗透性岩石盖层,以避免二氧化碳泄露。四是储存二氧化碳的岩层应具有较好的稳定性,不能有明显的会导致流体流动泄露的古断层或活动断层。

为实现深部咸水层二氧化碳地质储存,水环地调中心研究团队自2012年起,开展了对二氧化碳地质储存从基础理论、场地勘查技术方法、完井技术与灌注试验、安全与环境风险评价直至后期监测的全过程研究,攻克了一系列技术方法难题:

——加深了深部咸水层二氧化碳地质储存地质特征与评价方法的理论基础研究。通过研究,项目组提出了综合构造动力学环境—沉积相—成岩阶段地质因素,以及水化学场—水动力场—地热场水文地质因素的储盖层盆地分析评价方法;开展了考虑咸水层孔隙度、渗透率以及灌注速率、布井方式因素,对储存工程注入时间尺度的储存潜力和储存效率评价方法研究;提出了深部咸水层中长期尺度的孔隙度、渗透率等单因素对束缚气、溶解和矿化封存量转化的优化控制方案。

——储备了深部咸水层二氧化碳地质储存工程场地勘查技术。研究团队提出了综合咸水层地质条件、储存量、勘探成本的地球物理圈闭识别与评价体系;研发了1000米深孔井下流体取样技术与设备;建立了低渗岩石二氧化碳驱替咸水的残余水、残余气饱和度评价参数体系的测试和确定方法,并提出了二氧化碳地质封存潜力评价有效系数取值评估准则。

——创新了深部咸水层二氧化碳地质储存工程完井与灌注试验技术。开展了储存工程钻探套管技术与防腐技术研究,研发了两种防腐蚀水泥体系;通过构建注气压力的设计经验参数库和地层破裂压力实验,完成了二氧化碳井筒注入压力分析与系统设计;建立了二氧化碳注入性评价方法,并将其应用于示范工程研究,开展了卤水—二氧化碳的耦合抽注技术及规模化灌注井群布设方案设计研 究。

地质安全性是实现二氧化碳长期封存的首要因素,也是工程场地选址需要考虑的重要因素。为探索深部咸水层二氧化碳地质储存安全与环境风险评价方法,项目组开展了地质储存工程在具备组合盖层和有断层穿透的盖层两种情况下,盖层力学稳定性影响指标显著性研究及模型模拟研究。

在青海西宁平安县建设的地下空间与资源利用野外科学观测研究基地,项目组着重开展了天然二氧化碳气源对当地典型农作物、土壤环境和土壤微生物群落的影响,二氧化碳逃逸后在大气中的分布规律及其对生态的影响,二氧化碳浓度和地温间的相互关系,二氧化碳胁迫环境影响的遥感监测技术以及二氧化碳环境影响监测仪器研发与野外试验等研究。在西安二氧化碳地质储存环境影响问题研究试验场,开展了二氧化碳泄露条件下,微压态超常浓度二氧化碳对土壤微生态和表生生态环境的影响。通过室内实验与数值模拟,开展了长期“二氧化碳—水—岩石”反应对盖层溶蚀及自封闭效应研究,以及诱发地震活动的途径与风险预测研究。

3.如何保障二氧化碳地质储存工程的安全性?

必须合理选择工程场地,提高施工质量,并加强对二氧化碳地质储存全过程的监测。

在选择二氧化碳气体储存场地时,总是力求被选场地是一个理想的封闭盆地。而事实上,地球被自身的各类构造运动搞得“支离破碎”,所谓的封闭盆地,也只是一个相对的概念。郭建强指出,存入封闭盆地中的二氧化碳气体,一方面由于其自身具有较强的穿透性,另一方面由于不可预知的裂隙或者是隐伏断裂等地质构造的原因,都可能造成泄露。但目前,已经投入运行的二氧化碳气体存储场,尚未见有泄漏的报道。这也充分显示了人们在选择储存场地上的严谨态度。

在陆地上储存二氧化碳时,最可能发生的问题是由于泄漏导致二氧化碳进入地下水补给层。即使从地下泄漏出少量的二氧化碳,也可能造成饮用地下水质量的明显下降。此外,二氧化碳泄漏还会导致土壤性质的变化。当二氧化碳泄露至地表土壤层时,会导致土壤的酸化和土壤中氧的置换,进而影响植被生态系统。高流量的二氧化碳引起土壤气体中二氧化碳浓度增高,会导致植物呼吸作用受限,甚至死亡。

“为保证深部咸水层二氧化碳地质储存工程的安全性,必须合理选择工程场地,提高施工质量,并加强监测。”郭建强表示。

科学的工程场地选址是实施深部咸水层二氧化碳地质储存工程的首要前提,在满足二氧化碳地质储存机理要求的基础上,可参照危险废弃物、核废料等填埋场地选址相关的法律、法规合理地选择地质储存工程场地。

注入井和废弃井是二氧化碳泄漏的主要途径之一,存在较大的潜在风险。在工程设计和施工阶段,应精心施工,采用耐腐蚀和封堵性能好的管材、水泥等工程材料,以降低二氧化碳泄漏风险的发生。另外,在二氧化碳灌注过程中如果注入压力、注入量过大或者注入速度过快都可能会导致地下“储存库”崩溃,因此在二氧化碳地质储存工程正式灌注前,必须进行大量的数值模拟和灌注试验,在灌注过程中全程监控二氧化碳地质储存前、中、后几个阶段二氧化碳地质储存部位流体空间—时间变化特征,以防止风险事件的发生。

为及时掌握二氧化碳羽状体在储层中的运移状况,评价和保证二氧化碳地质储存有效性、安全性和持久性,同时为二氧化碳地质储存工程管理、地质环境管理和环境影响风险管理提供主要的技术手段,还须开展二氧化碳灌注前环境背景值监测、灌注中二氧化碳灌注控制监测和灌注后场地安全性与持久性监测。

“尽管我们无法改变环境风险的客观存在,但可以通过科学的设计、施工、操作和管理,将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度,真正做到防患于未然。所以,在二氧化碳地质储存场地选址阶段,应对场地所在区域地震地质和工程地质按相关技术要求和标准进行详细工作,从地震地质—工程地质角度,对选址地区的区域稳定性进行综合评价。二氧化碳灌注工程建设与运营更应严格遵循有关安全标准、规范和规定,制定具体的防范及应急处理措施和方案。”郭建强强调。

为此,《深部咸水层二氧化碳地质储存关键技术研究》项目组专门构建了二氧化碳地质储存的监测方法体系,提出了二氧化碳地质储存工程地球物理监测模式优化方案,设计、集成了野外地下浅部土壤二氧化碳气体浓度实时自动监测系统,开展了示范工程地下浅部二氧化碳气体浓度自动监测设计与实验,以及多级量程土壤二氧化碳气体监测系统在青海三合试验场的应用研究,并在监测技术有效性评价研究基础上,提出了储存场地监测系统优化设计方案。

4.今后二氧化碳地质储存研究的方向是什么?

一系列碳捕集、利用与封存技术将成为未来中国减少二氧化碳排放和保障能源安全的重要战略技术选择。

当前,国际社会对气候变化的科学认识不断深化。

2014年4月,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)在第五次评估报告中进一步强化了人为活动引起气候变化的科学结论,认为气候变化归因于人类活动所排放的温室气体的可能性超过了95%。2014年9月召开的联合国气候变化峰会指出,气候变化威胁着全人类来之不易的和平、繁荣和机会;任何人、任何国家都不能免于气候变化的影响;气候变化所带来的人文、环境和财政负担也正在让全世界无法承受。将全球气候变暖有效控制在2℃之内,是人类在应对气候变化方面面临的一项紧迫的严峻挑战。

各国对气候变化问题的认识正逐步提高,积极采取措施应对气候变化已成为全球各国的共同意愿和紧迫需求。2014年11月12日,APEC中美气候变化联合声明指出,将推进碳捕集、利用和封存重大示范:经由中美两国主导的公私联营体在中国建立一个重大碳捕集新项目,以深入研究和监测利用工业排放二氧化碳进行碳封存,并就向深盐水层注入二氧化碳以获得淡水的提高采水率新试验项目进行合作。

作为有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术,二氧化碳提高石油采收率技术,二氧化碳提高煤层气采收率技术,二氧化碳提高页岩气采收率技术,二氧化碳替代水作为循环液体的增强型地热系统与二氧化碳驱替卤水、淡水等碳捕集、利用与封存技术,将可能成为未来中国减少二氧化碳排放和保障能源安全的重要战略技术选择,研究掌握二氧化碳地质储存与资源利用关键技术,是做实应对全球变化地质响应的措施、实现控制温室气体排放目标的重要保证。

郭建强指出,二氧化碳地质储存关键技术研究项目的实施,在为二氧化碳地质储存工程建设企业带来显著经济效益的同时,已建立起一支稳定的二氧化碳地质储存研究团队,形成一批该领域研究的专业技术人才,缩短了我国在二氧化碳地质储存研究领域与发达国家的差距,提升我国二氧化碳地质储存技术研究水平。郭建强认为,二氧化碳地质储存与资源化利用调查研究应进一步组织实施,这既是发挥地学优势应对全球气候变化的具体工作体现,也是我国地下空间资源开发利用和地质环境保护管理重要保障。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号