三稀矿产,且找且用且珍惜

——我国三稀矿产资源战略调查研究纪略

来源:国土资源报

作者:高慧丽 孙艳 曹瑞欣

发布时间:2014-10-10

项目组研讨四川甲基卡找矿方向。

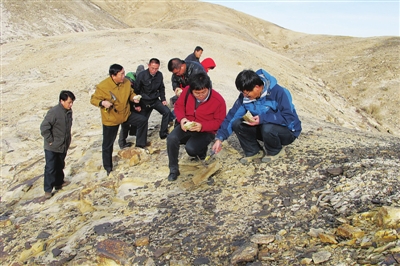

项目组在甘肃国宝山铷矿区进行野外考察。

四川甲基卡全孔见矿,取芯率为100%。

稀土金属

镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕 、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、 钇等

稀有金属

铌、钽、锂、铍、锆、铪、锶、铷、铯等

稀散元素

镓、锗、铟、铊、铼、镉、硒、碲等

近日,一条喜讯从四川传来:在雅江县甲基卡外围花岗伟晶岩型稀有金属矿重点验证区,新发现了超大规模矿体,新增氧化锂资源量64.31万吨。这是我国三稀矿产资源战略调查开展以来获得的重大突破!该消息一经报道,立即引起社会各界高度关注,众多网站加以转载,新兴产业概念股及相关股市一度反响强烈。

备受人们关注的三稀矿产资源,由于其独特的物理、化学特性决定了其工业应用的广阔前景,也决定了其在“转方式调结构,提高国际竞争力”中的独特地位。我国三稀矿产资源战略调查研究工作实施两年多来,项目组不仅初步摸清了三稀矿产资源家底,提振了三稀资源找矿的信心,而且通过资源开发利用现状调查和资源市场分析,提出了“稀土管得住,稀有找得到,稀散用得好”的工作目标。

1.三稀矿产不再是其他矿种的“附属品”,中国地调局适时启动资源调查研究

三稀矿产首次进入公众视野,是在2011年4月财政部、国土资源部联合发布的《2011年矿产资源节约与综合利用专项资金申报指南的通知》中。《通知》提出,将三稀矿产资源作为国家专项资金支持的重点对象,以帮助三稀资源企业运用新技术、采用新工艺、提高矿产资源“三率”。至此,三稀资源作为一个整体概念被提出,而不再是其他矿种的“附属品”。

三稀矿产资源指的是稀土金属、稀有金属和稀散元素,它们是当前及今后培育发展新一代信息技术、节能环保、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业所需的功能材料和结构材料,在新型环保产业中扮演着重要角色。随着新兴产业的发展,高科技领域对稀有、稀土和稀散元素矿产资源的需求越来越依赖。

三稀矿产资源中较早被人们所熟知和关注的,是稀土。然而,这一本应给中国带来巨大经济利益的优势战略资源,却一度陷入了产业重复建设、市场供过于求、环境日益恶化、国际市场定价权缺失的尴尬境地。与之形成强烈反差的是,美、日大规模从中国进口稀土,逐步拥有了可使用20年以上的高质量、多品种稀土储备,雄居产业链高端,掌握着生产稀土功能产品的核心技术和系列专利,并始终利用专利技术制衡中国。

面对激烈的国际竞争,我国为了保护并科学、有效地利用三稀矿产资源,逐步加强了对三稀资源的战略研究,并积极制定了一系列政策。2011年,在国土资源部矿产开发管理司的支持下,中国地质调查局设立了《我国三稀金属资源战略调查》工作项目,旨在摸清三稀矿产资源家底,分类调查其应用状况和保障能力,指出找矿方向和综合应用前景,为矿政管理、相关产业和区域经济发展提供科学依据,从而拉开了国家层面上三稀矿产资源调查、研究和深度利用的序幕。

2012年,《我国三稀资源战略调查研究》工作项目升格为中国地质调查局计划项目,由中国地质科学院矿产资源研究所组织实施,下设22个工作项目,聚集了12个省级地质调查研究院和11家科研院所、高等院校的科技力量,研究内容涵盖理论研究、方法创新与新技术应用,与国计民生和矿政管理紧密贴合,开拓了基础科学研究服务于国家目标的新领域。

2.总结成矿规律,对9大调查选区开展研究

以往的勘查工作发现,在覆盖全国陆地面积的90个Ⅲ级成矿区带中,有5个以稀土为主要矿种之一,有15个以稀有金属为主要矿种之一,涉及稀散元素的成矿区带则更多。但由于以往的研究工作仅对伟晶岩型和花岗岩型稀有金属,白云鄂博式、牦牛坪式轻稀土矿床和华南离子吸附型稀土矿床,以及个别稀散元素研究程度较高,各地对于三稀矿产资源的调查、研究工作存在很大差别。《我国三稀资源战略调查和研究》项目启动后,项目组开展了十二省(区)三稀资源量核查和利用现状调查,对西北、西南地区三稀资源进行了成矿规律总结,并开展了我国三稀资源调查选区研究。

研究发现,华北陆块鲁西断隆成矿区,是郯庐断裂分支断裂的延伸,深断裂决定了稀土成矿物质来源于深处。该成矿区南段目前有正在开采的郗山稀土矿,北段有莱芜碳酸岩脉型稀土矿床,中段有莱芜幔源型产金刚石的金伯利岩,是一个很有潜力的碱性岩—碳酸岩型稀土矿产地。

扬子陆台西缘攀西稀土成矿区,是我国第二大稀土矿集区,产出牦牛坪、大陆槽等大型碱性岩—碳酸岩型稀土矿床。已知矿床的深部勘探工作很少,另有一些碱性岩体未做详细调查工作。

兴安造山系内蒙古造山带成矿区内产出我国已知最大的钇组矿床——巴尔哲碱性花岗岩型稀土矿床,区内碱性火山岩发育,其东侧有齐齐哈尔市碾子山碱性花岗岩型矿床,预测区内钇组稀土的资源潜力较大。

塔里木陆块北缘成矿区内沿深断裂产出一系列富稀土的碱性岩、碳酸岩、碱性花岗岩,如瓦吉尔塔格、波孜果儿等。目前,对该地区的找矿评价还有待深入,就成矿特征预测资源潜力较大。

广东、海南沿海海滨砂矿成矿区,具有良好的海滨砂矿成矿条件,沿岸有大量富独居石、磷钇矿的基岩。该区赋矿条件好,尤其是粤西海岸带,很可能有相当于大型稀土矿床规模的资源潜力。

此外,攀西稀土成矿带的矿山风化壳存在厚大的铁锰质黑土矿泥,回收价值大。华北辽吉裂谷的赛马铀矿是一个大型铀矿和大型稀土矿,至今尚未完全利用。川、滇、黔地区局部地段寒武系底部产出稀土磷矿床,如著名的贵州织金磷灰石矿床也是一个大型稀土矿床,REO品位0.11%,但尚未见综合利用报告。贵州、河南、山西等省产出石炭—二叠黏土岩,含铝黏土岩及铝土矿层稀土含量较高,矿床分布广,对其赋存状态的研究可大大提高稀土资源潜力。

3.三稀资源家底初步摸清,结果令人喜忧参半

据项目负责人、资源所王登红研究员介绍,《我国三稀资源战略调查研究》共涉及34个元素,包括17种稀土元素,铌、钽、锂、铍、锆、铪、锶、铷、铯等9种稀有金属元素,以及镓、锗、铟、铊、铼、镉、硒、碲等8种稀散元素。项目启动以来,目前已初步摸清全国三稀资源家底,其结果令人喜忧参半。

调查显示,截至2012年底,全国包括新疆、甘肃、内蒙古、吉林、辽宁、青海、陕西、河南、山东、四川、湖北、湖南、安徽、江西、浙江、云南、福建、广西、广东、海南在内的19个省(区)都发现有稀土矿产地。其中,内蒙古、江西、福建、广东、广西、四川是我国稀土资源大省,稀土矿产地数量占全国的80%左右,内蒙古的稀土储量位居全国之首。调查发现,我国稀土矿床具有成因多样、轻重稀土类型齐全的特征,其中重稀土矿主要分布在我国南方地区,轻稀土则南北均有。稀土矿成因类型包括内生矿床(岩浆型、伟晶岩型和气成热液型)、外生矿床(风化壳矿床和碎屑沉积矿床)和变质矿床,其中以风化壳型和碎屑沉积型稀土矿尤为发育,风化壳离子吸附型稀土是我国特有的优势资源,是近十几年来我国稀土资源主要的开采对象之一。

在稀有金属方面,铷矿由于近年发现了较多的低品位矿产地,资源量有所增加。而目前新兴产业发展所需的骨干矿种——锂,由于需求量的增加,其资源量在2011年出现了负增长。此外,我国的钽铌等资源由于目前储量计算采用的仍然是计划经济时期的工业指标,而这一指标远低于西方国家的标准,由此得出了我国是钽铌资源大国的误解。如江西某地霏细斑岩中的钽铌锂等稀有金属的含量已经达到我国的工业指标,但因品位低、开采难度大,一直被当作陶瓷原料开采并出口日本。研究人员认为,此类规模大但目前只能低效益使用的综合性三稀矿产,应原地储备,留给后代开发利用。

在稀散元素方面,除了镓、铟、硒的查明资源量有所增长外,其他几个重要矿种均不同程度减少,尤其是具有特别重要战略意义的碲,资源量降低幅度更大。碲除了在军事、航天领域的应用之外,大部分用于半导体致冷业,年消耗量达40~50吨。另外,碲在薄膜太阳能电池和特种合金等领域的需求增长也很快。长此以往,作为我国优势矿产的碲也很快会成为紧缺资源。

4.瞄准四川甲基卡隐伏矿脉,在矿区外围实现重大找矿突破

四川甲基卡是亚洲最大的锂辉石矿区,在成矿区内已发现伟晶岩脉约500条,具有矿化的伟晶岩脉114条,但达到详查—勘探程度的仅19条,众多伟晶岩还没有工程揭露和取样控制,尚可能有隐伏矿脉存在。早在十多年前,王登红、付小方和李建康等人对甲基卡一带开展了伟晶岩型稀有金属成矿规律研究,指出了找矿方向。为此,在《我国三稀资源战略调查研究》中设立的《四川三稀资源综合研究与重点评价》项目,将四川甲基卡花岗伟晶岩型稀有金属矿床外围成矿远景调查作为了主要工作内容之一。

四川省地质调查院在2012年中标了《四川三稀资源综合研究与重点评价》项目后,联合四川省地质矿产公司与西南科技大学,展开联合攻关。甲基卡工作区位于海拔4300~4500米的康定、道孚、雅江三县交界处,地质构造背景为松潘—甘孜造山带东缘的雅江褶皱—推覆带中段。项目组在负责人付小方的带领下,克服了高山缺氧、冰冻、雪灾以及难以进场等诸多困难,取得了找矿重大突破。

2012年,项目组在甲基卡稀有金属成矿区外围开展了选区研究,通过对该区已有资料的全面综合分析研究以及野外调查,圈定了重点评价区,并提出了进一步开展重点评价的部署方案。2013~2014年,项目组在重点评价区开展了大比例尺高精度遥感现场解译,运用地质填图、物探、化探等综合地质找矿方法,面中求点,圈定了异常验证区。为了验证异常和追索控制矿化脉,先后开展了精细的钻探验证工程。经钻探验证与控制,在第四系掩盖区下发现一条巨大的锂辉石稀有金属工业矿体(脉)。矿体走向近南北,控制长度1050米,平均厚度66.4米,最大可达110.17米,全脉矿化,平均品位达1.51%。项目组初步估算,可新增氧化锂资源量64.31 万吨,达到超大型规模。另外,与锂共生、伴生的铌、钽、铍、铷、铯等稀有金属以及锡等品位均达到工业要求,可综合利用。

这一找矿突破,证明了甲基卡外围的巨大找矿潜力,也为寻找伟晶岩型稀有金属矿提供了技术示范。

5.无序开采导致资源浪费,三稀资源综合利用水平亟待提高

我国三稀金属工业经过几十年的发展,探明的矿产地越来越多,选矿、提取工艺和加工技术不断改进和提高,应用范围不断扩展,为今后新兴产业的发展奠定了坚实的资源和技术基础。但王登红指出,我国三稀金属存在结构性、区域性等方面的矛盾,资源量大的矿种没有能够创造出相应的经济价值,也没有获得相应的话语权,反而带来环境污染等一系列的负面影响。

三稀金属元素在自然界中通常以共伴生的形式存在,这也是其被长期当作其他矿种附属品的主要原因。由于许多矿山企业的综合利用意识淡薄,没有回收或者没有充分回收的工艺,有的甚至没有对矿石中的共伴生稀散元素进行过分析测试,导致我国相当一部分三稀资源没有得到实质性的利用,尤其是离子吸附型稀土资源等长期处于无序开采状态,资源消耗过大,前景不容乐观。

项目组对全球三稀矿产资源市场的调查分析还发现,我国三稀矿产品的“质”还尚待提高,而不能仅满足于低端产品的“量”。单就稀土而言,2010年我国稀土产品的消费结构中,低附加值的永磁和荧光材料就占到61%。

此外,内蒙古的大部分铅锌矿中含有昂贵稀散或稀有元素的矿产品,但仅仅作为普通矿产品利用。江西宜春的钽铌锂铷矿,钽铌回收率始终偏低,尾矿中的品位仍然超过边界品位,锂云母进入尾矿被作为长石粉等“低端产品”使用,长石粉中氧化锂含量达1.3%~3.3%,氧化铷含量达0.5%~1.1%,远超最低工业品位。四川牦牛坪某些矿段的采选回收率仅36%,稀土氧化物在尾矿中的含量高可达0.82%~1.35%;四川甲基卡锂矿采选回收率60%~65%,尾矿中氧化锂含量可达1.41%~0.87%,均未充分利用。

王登红指出,我国虽然有着得天独厚的矿产资源禀赋条件,但如果没有在保护中开发、在开发中保护的意识,再有优势的矿产资源都有可能沦落到“卖个萝卜价”的境地。为此,项目组建议,提高三稀矿产资源的综合利用水平是当务之急;要强化对铜铅锌矿、铝土矿、铁矿、钼矿等贱金属矿床、大宗矿产矿床中稀散元素的资源管理,对回收率不达标者采取措施或设定准入条件;对于尾矿资源的再利用也需要加强管理,从法规上加强掌控,而不能当成“废弃物”,甚至变成环境污染物。

6.下一步工作目标:稀土管得住,稀有找得到,稀散用得好

对于三稀金属矿产资源的评价必须有所为有所不为。

王登红认为,当前应该把“稀土管得住,稀有找得到,稀散用得好”作为首要目标。其中,岩矿型轻稀土宜侧重于对现有资源的综合利用,包括尾矿的再利用;离子吸附型稀土宜通过查明资源家底和分布规律,为有度开发、有序部署和有效监管提供依据;对伟晶岩型锂、铍、铌、钽,则应加快重点矿田的整装勘查;对铷、锶、铯、钪、镓、铟、镉、锗等用量不大或者用量不小但由于产能扩张而价格低甚至是亏本的矿种,只需要综合评价,适度开发或者原地储备,而不宜过多立项。

谈及我国三稀资源战略调查的下一步工作部署,王登红指出,无论是基础理论、成矿规律、市场跟踪、技术研发、资源保障还是相关政策的制定与执行方面都需要立足当前、从长计议。

——着眼当前,兼顾长远。重点加强国家急需紧缺的优质稀有金属矿产的战略性调查,对稀土和稀散金属矿产的综合回收、有效利用技术开展研究。开展重要成矿区带矿产地现场调查与重点矿化集中区的重点研究,指出找矿方向,为找矿突破提供科技支撑,以保证我国三稀矿产资源勘查的延续性和我国稀有、稀土金属矿产的资源优势地位。

——加强协作、联合攻关。推进产学研的结合,全面开展三稀矿产资源现状与利用状况调查,开展中长期市场需求的综合分析;针对我国稀有金属矿产规模大、品位低的特点以及稀散金属矿产共伴生特点,研究高效选冶技术。鼓励地勘单位的专业技术优势与矿业企业资金管理优势的联合,促进成矿预测、找矿勘探、综合评价与有效利用等方面的突破。

——全面推进,重点突破。加强川西甘孜州、新疆阿尔泰、西准噶尔、柴达木盆地、南岭等地区稀有金属矿,华南离子吸附型稀土矿以及川西、川滇黔、南岭等地区稀散金属矿的重点调查和综合评价研究。西北地区主攻稀有、兼顾稀土、查明稀散;西南地区三稀并重;中南地区在查明离子吸附型稀土资源家底的基础上,高度关注三稀资源在新兴产业领域的应用、在生态文明建设中的新开发机制及老矿山找矿问题。

——统一部署,联合攻关。围绕矿产勘查目标,根据工作程度,统筹部署基础地质工作以及矿产远景调查、矿产勘查和科学研究工作,为地质找矿工作的具体部署作好准备。大力推广新技术新方法的应用,加强成果集成和综合研究,深化成矿规律认识,指导区内找矿。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号