下好“找矿突破”这盘棋

——访国土资源部矿产勘查技术指导中心常务副主任陈仁义

来源:国土资源报

作者:周飞飞

发布时间:2014-09-15

在找矿突破战略行动热潮中,新疆、青海、西藏、江西、山东等省区地质找矿成果显著。图为青海省肯德可克地区进行地质找矿的地勘队营地。

国土资源部矿产勘查技术指导中心专家赴西藏整装勘查区实地调研

期待新的辉煌

艾子 “找矿突破战略行动第一阶段这3年,是新中国成立以来找矿成果最显著的3年!”在9月12日上午国土资源部、国家发展改革委、科技部、财政部四部委联合召开的新闻发布会上,国土资源部地质勘查司司长彭齐鸣向数十家媒体通报了这一振奋人心的消息。

找矿成果的确令人惊喜:在鄂尔多斯、塔里木等地连续发现8个亿吨级油田和6个千亿立方米的气田;率先在重庆探明首个千亿立方米整装页岩气田,形成15亿立方米产能;在新疆和山西新增一批大型—超大型煤炭矿产地;在鄂尔多斯盆地查明一个超大型砂岩型铀矿;藏北多龙铜矿成为2013年全球铜矿勘查最大发现;在赣北新发现大湖塘世界最大钨矿……不久前,有关部门对找矿突破战略行动第一阶段的工作成效进行了评估,结果是“大部分任务目标超额完成,成效显著”。

历史告诉人们,高涨热情的背后往往需要更加冷静的思考。如今,找矿突破战略行动已经进入了难度更大、要求更高的第二阶段,而世界矿产资源勘查形势也正在从繁荣走向低谷,此时,我们势必更加须要清醒的头脑、扎实稳健的部署,以及持续而有力的技术支撑,因为,对于地质事业而言,找矿突破战略行动的意义并不仅仅在于一系列大矿超大矿的诞生,更重要的则是与之相关的制度、人才、理论、科技等全方位的建设和提高,以及实现“重塑我国矿产勘查格局”的宏伟目标。

面对国家对能源矿产资源短期内无法改变的刚性需求,我们有理由相信,第二阶段、第三阶段中的找矿突破战略行动不仅不会停滞和放缓,而且必将继续轰轰烈烈,在历史上留下更为光彩的篇章。

周飞飞

激发市场活力,比找矿成果

更有价值的是新机制的建立

河南灵宝含金石英脉型黄铁矿、广西佛子冲铅锌矿、四川里伍块状黄铜矿、内蒙古大井子黄铜矿、江西西华山石英大脉型黑钨矿、湖北樟村坪磷块岩、云南鹤庆碳酸锰矿,还有西藏罗布莎的豆状铬铁矿、新疆可可托海的白云母矿……

走入位于北京西城区黄寺大街的国土资源部矿产勘查技术指导中心,记者便被大厅中许多个头不小的矿石标本所吸引——不仅因为它们形态自然质朴、包含着许许多多的地质信息,更因为它们全部来自这几年的矿产勘查一线,是找矿突破战略行动实施3年来喜人成果最具象的代表和窗口。

这是一个秋日的午后,就在当天上午,国土资源部、财政部等部委联合召开了找矿突破战略行动第一阶段成果新闻发布会,向全社会宣告了找矿突破战略行动3年火热实施的骄人成绩:2011~2013年,常规油气在主要探区获得战略突破30项;页岩气勘查开发取得突破性进展,开发开始步入规模化阶段;新发现非油气矿产地1352处,其中大型162处、中型289处、小型901处;新圈定物化探异常1.9万处,提交找矿靶区700余处。

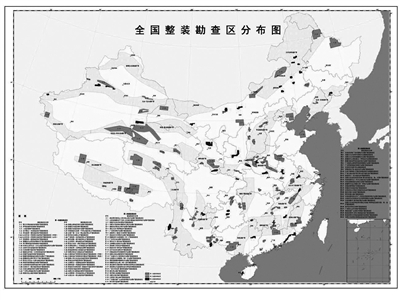

“点的突破带动的是带的突破,最终带来的则是面上的改变——中国的资源地图正在更新。我们从一开始,瞄准的就是找矿突破战略行动的终极目标‘重塑矿产勘查开发新格局’!”在矿产勘查技术指导中心,陈仁义向记者展示了一幅《全国固体矿产勘查2011~2013年新增储量重大进展分布图》,并谈起了如今在一个个找矿突破的基础上,一批新的矿产资源勘查开发基地正初现雏形、悄然崛起。如:鄂尔多斯盆地有望成为我国新的铀矿资源基地;西藏中部及滇西北有望形成多个国家级铜多金属矿产资源基地;新疆中部阿吾拉勒和南疆塔什库尔干将崛起一批新的铁矿资源基地;新发现青海祁漫塔格夏日哈木大型镍矿,大大深化了对东昆仑成矿带的认识;在胶东半岛,3年找到的金矿资源比过去探获的总和还多一倍;在江西,赣北九江大湖塘大钨矿的发现,颠覆了“南钨北铜”的传统认识……

百花争艳的绚丽固然令人欣喜,但真正扣动心弦则是春的来临。陈仁义告诉记者,比这些找矿成果更具深远意义的是,通过找矿突破战略行动3年来在全国的全面推进,中国已经建立起地质找矿新机制,以企业为主体的多元投资格局已基本形成。

据介绍,在行动实施过程中,准确定位不同资金的使用方向,财政专项资金主要做基础地质调查,企业投资主要开展风险勘查,把加快引进社会企业资金作为最重要的措施。通过公开竞争方式,引入优势企业投资找矿,并出台相关政策,激发市场活力,促进企业与地勘单位联合,发挥各自优势,按照市场机制约定各方权利义务,加速资本和技术融合,形成了各类资金统筹部署、合理分工、有机衔接、规模投入的局面。行动实施3年来,累计投入各类找矿资金约3500亿元,和行动实施前2008~2010年投入相比,增长了28%,其中,社会资金投入占85%以上,许多重大突破都是在市场机制作用下,企业和地勘单位加强合作、发挥各自优势在短时间内取得的。

“十八届三中全会指出,经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府的作用。我认为,找矿突破战略行动中很好地体现了‘政府积极引导,激发市场活力’的理念,在四部委统筹部署、各级政府协调联动、科技手段强力支撑、整装勘查全面推进的基础上,打造多元投资平台,很好地发挥了市场作用。”

“我的感觉是,3年找矿突破战略行动,为中国的矿产勘查开发事业打开了一个新的局面。无论是从找矿机制体制的建立,还是从资源本身的勘查开发,一个大的全新的格局都在缓缓呈现。”陈仁义说。

面对新的形势,要围绕国家需求“跳出找矿看找矿”

出乎记者意料的是,陈仁义并没有兴奋地着力叙述那些生动鲜活的找矿实例,而是语气凝重地谈起了当前的勘查形势,以及面对大环境的变化找矿突破战略行动将如何应对。

“当前,我们面临全球经济增长继续放缓、矿产品价格持续走低、不确定因素增多等诸多不利条件,这样的新形势,决定了找矿突破战略行动和我国矿产资源勘查的整体思路必然要有所调整。”显然,在他心中,更在意的是如何调整好未来两年乃至更长时间尺度中的工作思路和部署,更有力地推进找矿突破战略行动,更好地实现找矿突破战略行动的目标任务。

形势的第一个变化,显现在勘查投入上。

陈仁义告诉记者,自2012年起,全球矿产勘查受宏观经济和矿产品价格下降影响,勘查投资出现减少。在我国,进入2013年以来,社会资金在全国地质矿产勘查领域投入明显下滑,尤其是煤炭、铁矿、铜矿等重点矿种勘查投入下降明显。2013年,我国固体矿产勘查投入同比减少15%,其中社会资金投入减少17%。“与前3年矿产勘查投入历史高峰期相比,今明两年的勘查形势的确不是特别好。”

是不是我国的矿产勘查即将进入下滑期,慢慢就会迎来寒冷的“冬天”?

陈仁义显然不这样认为:“至少在城镇化、工业化发展还将持续甚至加速的今天,国家对矿产资源的刚性需求不会降低,因而,地质找矿工作的步伐不会也不能放缓。”

他的观点与其他国家部委的想法不谋而合。6月中旬国家发改委在一次例行新闻发布会上也谈到了这个问题,当时,固定资产投资司司长黄民表示,今后地质找矿这项工作的力度还会加大,应积极引入社会资本尤其是民间资本进入地质找矿领域。

“企业应该也必须成为矿产勘查市场的主体。3年的找矿突破战略行动充分表明,没有企业的参与不可能找到这么多矿。国家发改委也认为‘这个方向是正确的,是应该鼓励的’。”陈仁义告诉记者,在这一方面国土资源部的思路已定,“将按照十八届三中全会精神要求,发挥市场配置资源的决定性作用,进一步开放市场,运用市场机制加快企业引入力度,充分发挥规划调控资源勘查开发布局的作用,减少审批事项,规范探矿权的出让方式,保障社会资金进入的渠道顺畅。”

第二个变化来自生态文明建设的新要求。

矿产勘查开发必然会对自然环境有所扰动甚至破坏,因而,国内的一种思潮是:为了子孙后代的生态环境,要减少找矿开矿,需要资源去国外购买即可。对此,陈仁义并不赞成,“当今国际环境对我国能源资源安全具有巨大的潜在危机,铁矿石受制于人导致的巨大损失就是前车之鉴。习近平总书记指出,要构建集11种安全于一体的国家安全体系,其中既有生态安全,也有资源安全。可见,生态环境与能源资源安全两方面都不可偏废,重点是处理好两者之间的关系,在矿产勘查开发中保护好环境。”

关于统筹矿产勘查开发和生态文明建设,国土资源部的思路是这样的:坚持按照“生态保护第一、尊重群众意愿”的原则,部署和实施好地质找矿工作。从勘查开发源头做起,在生态环境承载能力较弱和生态功能重要的地区,基础调查工作要兼顾自然资源和环境的综合调查与评价,为资源合理开发利用奠定基础。提高矿产资源开发准入门槛,引入社会责任感强、矿业开发技术先进、环境保护措施有力的企业合理开发,发展绿色矿业,最大限度地减小矿产开发对环境的破坏,同步修复生态环境,促进资源开发与环境协调发展、人与自然和谐发展。

“为了确保第二阶段实现找矿重大突破目标全面完成,国土资源部正在总结第一阶段工作的基础上,紧紧围绕保障资源安全和经济发展的国家目标,科学部署,精心组织。”陈仁义认为,调整思路至少涵盖了对四方面内容的综合考量:一是这几年勘查进展反映出的资源潜力,二是经济社会发展对产业布局的新需求,三是地缘政治视角下的资源安全问题,四是处理好矿产勘查开发与保护生态环境之间的关系,特别是对生态环境功能区域的避让。“新形势下,矿产勘查开发已经不是一个单纯的经济问题,必须跳出找矿看找矿。”

瞄准8年目标,主攻矿种、勘查布局、工作部署全面优化

陈仁义介绍,按照调整后的思路,找矿突破战略行动的下一阶段将重点推进“三优化”:优化主攻矿种、优化勘查布局、优化工作部署。

将新版的主攻矿种名单与2011年版名单相对比,石油、天然气、页岩气、煤层气、铀、铁、铜、钾盐、铅锌等国家急需的矿产资源仍然赫然在列,但变化也是比较明显的:其一,铝土矿由于这几年找矿成果特别突出,已经完成了既定任务,不必再作为找矿的重点;其二,锰、镍、锡以前并不是重点矿种,现在则进入了“主攻”的行列;其三,在国家大力发展新型产业的大背景下,新材料矿产资源和新能源的应用迅速进入国家视野,战略性新兴产业矿产的地位明显上升,甚至成为这次调整的一个重点和核心。

优化勘查布局包括优化整装勘查区和优化重点勘查区。“优化整装勘查区将重点对第一批47片整装勘查区进行调整,对第二、第三批整装勘查区进行局部调整,同时优选一批后备的整装勘查区。”陈仁义表示,这部分工作的调整其实反映的还是对矿产资源勘查开发格局的判断和考虑。

首先,要考虑产业布局的特点。比如:现在我国正快速推进工业化、城镇化,东部不可能再大力发展矿业,资源相关产业向西部转移是必然的。“目前我国重要矿产资源西移格局已经初步形成,西部的整装勘查区还将在下步工作中有所偏重。”

其次,要考虑国家整个资源战略的需要。过去我们强调“两种资源、两个市场”,现在应该是“立足国内着眼全球”,以国内资源保底线为前提,在现有条件下充分利用境外资源。以新疆为例,作为新丝绸之路、中巴经济走廊、欧亚大陆桥等诸多沟通国内外道路的起点或重要节点,对矿产资源特别是钢铁等资源的需求会持续增长,加强整装勘查、建设矿产资源基地的意义十分重大。“下一步,我国的资源布局要放在周边,比如云南、广西、内蒙古、新疆等地。”

“另一个必须考虑和重点关注的是各地、各矿种的资源潜力。”陈仁义透露,为了优化重点勘查区,他们结合全国潜力评价成果,以潜力评价对25个矿种圈定的5000多处最小预测区为基础,先初步优选出了800多处有利找矿靶区,再综合考虑近年来的勘查进展、生态环境、区域产业布局等要素,特别是矿产资源富集区和生态功能区空间分布上的重叠性问题,从这800多处靶区中又筛选出大约300个找矿靶区,作为找矿突破战略行动第二阶段的重点勘查区。“这方面的工作还是比较扎实的。”

“优化工作部署的关键是加强基础调查与科技支撑。”大量实践证明,科技工作已在第一阶段的实施过程中发挥出了巨大作用,但陈仁义认为,从评估梳理情况看,进一步发挥作用的空间仍然很大。

一是暴露出来的关键科学问题与技术难题有待解决。地质科研往往偏重理论研究,与找矿实践衔接不够;深部找矿技术手段较单一,缺少成熟有效的物化探技术方法组合等,一定程度上影响了找矿突破;再有就是对低品位铝土矿、铁矿以及超埋深隐伏铁矿等,资源经济技术评价、综合开发利用研究还比较薄弱。

二是常用大型物探仪器设备国产化率有待提高。如除井中三分量磁测工作使用国产仪器和激发极化法部分使用国产仪器外,电法仪器特别是多功能电法仪以进口设备为主。

三是科研成果转化率不够。科研新成果掌握在科研院所和高等院校等科研机构,一线生产单位不了解,不能形成生产力。

陈仁义告诉记者,在优化工作部署方面,国土资源部将加快整装勘查区和重点勘查区的基础地质调查,提升资料服务水平;加强找矿预测研究与勘查技术方法应用研究,服务找矿一线;实施大型矿产资源基地科技工程,强化科技引领与支撑。

“当前,基础工作和科技方面都出现了新的需求。”据陈仁义透露,科技部对找矿科技也很感兴趣,正在研究“十三五”期间围绕国家对资源的需求部署产学研协同创新的机制,促使找矿科技与找矿工作结合得更加紧密。“国土资源部高度重视地质科技在找矿突破战略行动中的指导和支撑作用,在承上启下的第二阶段,将针对前一阶段暴露出的缺憾和不足,紧密围绕找矿突破战略目标的实现,实施大型矿产资源基地科技工程、地壳探测工程等一批重大科技项目,推进企业作为创新主体的产学研用协同创新机制建设,以需求为导向,以项目为联系,加强科研院所、地勘单位、企业、高校之间合作研发;培育领军人才和优秀创新团队,启动‘李四光学者’计划,完善创新人才培养和引进机制,形成开放、竞争、流动的人才使用制度;探索科技成果参与劳动分配的办法,促进地质科技成果的资本化、产业化;加强地质调查标准规范建设,提升理论技术水平。”

“找矿需要真本事,是件刺刀见红的事儿。在找矿突破战略行动第二阶段中,无论是对‘重塑矿产勘查开发新格局’的布局研究和工作部署,还是针对一个个整装勘查区乃至矿区的扎实具体的技术指导,国土资源部矿产勘查技术指导中心的任务都会非常繁重。”陈仁义说。

离开矿产勘查技术指导中心时,正午的阳光炽热而夺目,正如找矿突破战略行动带给地质工作者熊熊燃烧的找矿热情,正如地质事业在国家经济社会发展进程中不可替代、无法磨灭的光彩。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号