京津冀开展资源环境承载力调查评价

建议构建“一极、两翼、三屏”的生产、生活、生态空间格局

来源:国土资源报

作者:郭 聪

发布时间:2014-08-12

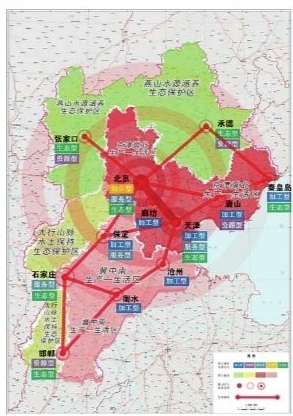

京津冀一体化空间格局示意图

日前,为助力于京津冀一体化国家战略,国土资源部组织有关单位召开专题会议,听取了中国地质环境监测院《京津冀地区资源环境承载力调查评价研究》成果汇报。研究报告称,基于京津冀地区自西向东呈现山区—平原—海岸带的“厂字形”自然地理环境本底和资源环境承载现状,建议构建“一极、两翼、三屏”的“三生”(生产、生活、生态)空间格局。

“一极”即以北京、天津为核心,构建京津冀北国际级城市群核心生产—生活区。“两翼”即以保定、廊坊、石家庄等地区为左翼,构建冀中南国家级城市群辅助生产—生活区;以唐山、秦皇岛、承德等地区为右翼,构建京津冀北国家级城市群辅助生产—生活区。“三屏”即以张家口、承德等区域为主,在京津冀北侧构建燕山水源涵养生态保护屏障;以石家庄、邯郸等区域为主,在京津冀西侧构建太行山脉水土保持生态屏障;以天津、秦皇岛等区域为主,在京津冀东侧构建渤海沿线海岸带生态屏障。通过进一步分析京津冀地质环境适宜性,提出了构建京津冀北生产—生活区、冀中南生产—生活区、燕山水源涵养生态保护区、太行山脉水土保持生态保护区、海岸带生产—生态保护区的建议,以实现统筹京津冀地区“三大空间、四大板块、五大功能”的统筹布局。

研究报告提出,在未来的工作中,京津冀地区要以“在开发中保护、在保护中开发”、“全域保护”的生态空间建设思想为指导,以重建湿地为重要手段,加大生态修复治理力度,提高京津冀地区生态空间承载能力;要依据区域资源环境等客观条件来调整能源结构、约束区域土地开发、城市建设和经济发展,分阶段推进区域空气质量改善目标和措施,实现区域空气质量的全面达标;要以核心生产—生活区地质环境承载力较强的区域作为开发空间,以地下轨道交通为连接网络,拓展地下空间,构建网络状、多街区、多功能的地下空间开发格局,增强生产—生活空间承载能力。

与会专家根据报告情况进行了讨论,并建议全面开展京津冀地区大比例尺地质环境综合调查,显著提高区域水工环地质调查工作程度;健全完善京津冀地下水、地面沉降、地裂缝、突发性地质灾害、地应力、水土环境等专项监测网,构建京津冀地区地质环境综合监测网络,实现对区域地质环境动态变化的有效监控;开展京津冀地区地质环境适宜性综合评价与功能区划,为京津冀地区经济社会发展规划的编制提供参考依据;建立京津冀地区地质环境综合信息系统与服务平台,明显提升地质环境工作为京津冀协同发展服务的能力与水平。

另据悉,自2014年5月以来,监测院有关部门在部、局领导的指示下,在认真分析京津冀地区已有地质环境调查监测资料的基础上,编制完成了《京津冀地区地下水水位分区及降落漏斗分布图》、《京津冀地区地面沉降速率图》、《京津冀平原区地裂缝现状图》、《京津冀地区崩滑流地质灾害分布图》、《京津冀地区矿山地质环境现状图》、《京津冀平原区土地质量评价图》、《京津冀地区地质遗迹分布图》等7张专题图件和《京津冀地区地质环境适宜性分区图》综合性图件,与中国地质科学院地质力学研究所合作完成《京津冀地区活动断裂分布图》,提出了《京津冀协同发展依托的地质环境及需要注意的问题》等报告。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号