西安中心新疆萨瓦甫齐矿调项目组野外工作侧记

来源:中国地调局西安中心

作者:王伟 李天虎

发布时间:2013-12-05

2013年6月底,中国地调局西安地调中心承担的2013年新开地质调查项目《新疆西南天山萨瓦甫齐一带砂岩型铜矿潜力评价》(简称新疆萨瓦甫齐矿调项目)项目组队员一路风尘仆仆,按计划到达了项目工区——新疆阿克苏地区温宿县。

工作区位于西南天山中段,区域上砂岩型铜矿近年来找矿取得了突破性进展,如滴水铜矿、伽师铜矿等多个典型砂岩型铜矿品位较富,不断有新增资源量。以上砂岩型铜矿资源丰富,赋矿层位古近系—新近系含铜砂岩建造在工作区内稳定展布,铜地球化学异常与含矿建造套合良好,与上述矿床的成矿条件相似,显示出砂岩型铜矿成矿的巨大潜力。

项目的目标任务主要是通过对新疆萨瓦甫齐一带砂岩型铜矿远景调查,评价其资源潜力,为下步勘查提供找矿靶区。开展塔里木西北缘砂岩型铜矿成矿条件与成矿规律研究,为该区砂岩型铜矿找矿提供技术支撑。2013年的工作任务是在区内开展1:5万矿产地质调查,并在此基础上根据调查成果,圈定找矿靶区,利用大比例尺地质草测和槽探工程揭露等手段进行矿产检查,为下步勘查提供依据。

项目组是由几个80后为主力队员组成的工作团队,带领了一批“90后”在校本科实习生,是一支非常年轻的工作队伍。“主力队员”们前几年一直工作在陕西南部的秦岭山区,到新疆工作之前对工作区生活、工作条件都非常陌生。在紧锣密鼓地做好项目驻地建设后,队员们立即投入野外工作中。

虽然有前期野外踏勘后的心理准备,但是深入工区开展工作后,“主力队员”们才发觉区内的地形条件远远超出预料的情形,和陕南秦岭地区实在是极大的反差:陕南植被茂密,这里工区山上却寸草不生。大家逐渐对工作方案里“工作区位于新疆南部,地处塔里木盆地北缘,南天山山前带南麓,工作区地势北高南低,区内海拔变化于1850—2560米,整体山势陡峻,地形险要,冲沟发育,切割剧烈,相对高差在数十米~数百米”这样的书面描述有了切身体会:区内地形坡度大多在25度以上,且风化作用强烈,大多呈松散残坡积物覆盖在岩石表面,手一抓就碎,使得向上攀爬时找不到坚硬的基岩可以附着助力,下山时由于风化物十分松软极易使人滑倒,而下方经常是数米—数十米的悬崖陡坎!真是“上山不易,下山更难”。虽然大家每天都小心万分,但也时常有队员从山上滑下,所幸都是一些皮外伤,大家都坚持“轻伤不下火线”,继续第二天的工作。

松散的残坡积物,难上难下

能看见我们吗?

天很蓝,山也很“难”

悬崖陡立

壁立千仞

手工打造“天梯”向上攀爬

不光是上山困难,工区内南北向河流发育,河道分割使得通行极为不便,车辆大多无法将队员们送至工作点。河流中南天山的冰雪融水,冰冷刺骨,水流湍急,早上还是没至膝盖的河水,下午已经深至大腿。越过冰冷的河水,是大家每日的“必修课”。

队员们跨越冰冷刺骨的冰雪融水

工作区内绝大多数地区无法通车,下车后需步行3—6公里才能到达路线起点,少数能前行几百米的河道内的软沙陷车是最常见的现象,而戈壁滩上尖锐的砾石扎破车胎也是工作途中的家常便饭。

又陷车了! 车胎又扎了!

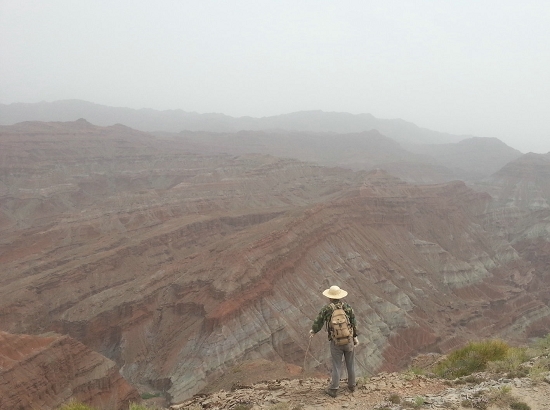

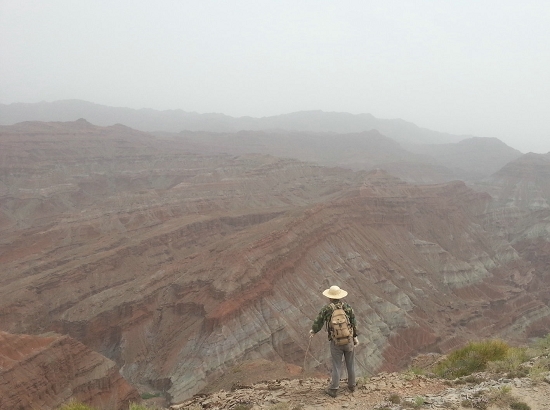

工作区内天气变化无常,十分钟前还是晴空万里,转瞬之间就乌云盖顶,狂风大作,暴雨倾盆而下,早上通过时的干涸河道,不到20分钟,就变为深不见底的泥流河。

刚才还晴空万里,天气骤变,转瞬之间乌云盖顶,山雨欲来

早上的干河道,一阵暴雨变成了泥流河

在这样的地形、交通和工作条件下,有的“90后”实习生萌生退意,项目组在发现这样的心理动向后,担心流失队员,影响工作进度,于是紧急召开会议,对大家进行鼓励和动员,并要求在每天的工作中由项目组“主力队员”带队走在前面,为实习生们起到带头作用,另外改善野外伙食等生活条件,加强工作和生活谈心,以情留人,经过项目组的努力,没有一个实习生中途退出,保证了野外队伍的完整。

7月中旬-8月底,酷暑正式降临了!这时的项目工作进度正处于开展1:5万路线地质调查阶段,由于项目组工作都在高山区,地形切割极为严重,且全部为无人区,没有任何居民点的休息和饮水补给等,为了保证每天的工作时间,队员们每天早上6:00起床,7:00出发,下午9:00左右才坐上汽车开始返回驻地,每天工作时间都在10多个小时。大家每天穿越的地质路线都是不断地翻越一座又一座连绵起伏的高山,真是“翻过一山又见一山”,正午太阳当顶时,气温达到近40°,地面温度超过43°,山里寸草不生,无处躲藏,强烈的阳光炙烤着队员们,汗如雨下,但大家都在太阳暴晒下坚持工作,每天身上的衣服都跟泡了水似地,一拧就流水。

工作区位于西南天山中段,区域上砂岩型铜矿近年来找矿取得了突破性进展,如滴水铜矿、伽师铜矿等多个典型砂岩型铜矿品位较富,不断有新增资源量。以上砂岩型铜矿资源丰富,赋矿层位古近系—新近系含铜砂岩建造在工作区内稳定展布,铜地球化学异常与含矿建造套合良好,与上述矿床的成矿条件相似,显示出砂岩型铜矿成矿的巨大潜力。

项目的目标任务主要是通过对新疆萨瓦甫齐一带砂岩型铜矿远景调查,评价其资源潜力,为下步勘查提供找矿靶区。开展塔里木西北缘砂岩型铜矿成矿条件与成矿规律研究,为该区砂岩型铜矿找矿提供技术支撑。2013年的工作任务是在区内开展1:5万矿产地质调查,并在此基础上根据调查成果,圈定找矿靶区,利用大比例尺地质草测和槽探工程揭露等手段进行矿产检查,为下步勘查提供依据。

项目组是由几个80后为主力队员组成的工作团队,带领了一批“90后”在校本科实习生,是一支非常年轻的工作队伍。“主力队员”们前几年一直工作在陕西南部的秦岭山区,到新疆工作之前对工作区生活、工作条件都非常陌生。在紧锣密鼓地做好项目驻地建设后,队员们立即投入野外工作中。

虽然有前期野外踏勘后的心理准备,但是深入工区开展工作后,“主力队员”们才发觉区内的地形条件远远超出预料的情形,和陕南秦岭地区实在是极大的反差:陕南植被茂密,这里工区山上却寸草不生。大家逐渐对工作方案里“工作区位于新疆南部,地处塔里木盆地北缘,南天山山前带南麓,工作区地势北高南低,区内海拔变化于1850—2560米,整体山势陡峻,地形险要,冲沟发育,切割剧烈,相对高差在数十米~数百米”这样的书面描述有了切身体会:区内地形坡度大多在25度以上,且风化作用强烈,大多呈松散残坡积物覆盖在岩石表面,手一抓就碎,使得向上攀爬时找不到坚硬的基岩可以附着助力,下山时由于风化物十分松软极易使人滑倒,而下方经常是数米—数十米的悬崖陡坎!真是“上山不易,下山更难”。虽然大家每天都小心万分,但也时常有队员从山上滑下,所幸都是一些皮外伤,大家都坚持“轻伤不下火线”,继续第二天的工作。

松散的残坡积物,难上难下

能看见我们吗?

天很蓝,山也很“难”

悬崖陡立

壁立千仞

手工打造“天梯”向上攀爬

不光是上山困难,工区内南北向河流发育,河道分割使得通行极为不便,车辆大多无法将队员们送至工作点。河流中南天山的冰雪融水,冰冷刺骨,水流湍急,早上还是没至膝盖的河水,下午已经深至大腿。越过冰冷的河水,是大家每日的“必修课”。

队员们跨越冰冷刺骨的冰雪融水

工作区内绝大多数地区无法通车,下车后需步行3—6公里才能到达路线起点,少数能前行几百米的河道内的软沙陷车是最常见的现象,而戈壁滩上尖锐的砾石扎破车胎也是工作途中的家常便饭。

又陷车了! 车胎又扎了!

刚才还晴空万里,天气骤变,转瞬之间乌云盖顶,山雨欲来

早上的干河道,一阵暴雨变成了泥流河

在这样的地形、交通和工作条件下,有的“90后”实习生萌生退意,项目组在发现这样的心理动向后,担心流失队员,影响工作进度,于是紧急召开会议,对大家进行鼓励和动员,并要求在每天的工作中由项目组“主力队员”带队走在前面,为实习生们起到带头作用,另外改善野外伙食等生活条件,加强工作和生活谈心,以情留人,经过项目组的努力,没有一个实习生中途退出,保证了野外队伍的完整。

7月中旬-8月底,酷暑正式降临了!这时的项目工作进度正处于开展1:5万路线地质调查阶段,由于项目组工作都在高山区,地形切割极为严重,且全部为无人区,没有任何居民点的休息和饮水补给等,为了保证每天的工作时间,队员们每天早上6:00起床,7:00出发,下午9:00左右才坐上汽车开始返回驻地,每天工作时间都在10多个小时。大家每天穿越的地质路线都是不断地翻越一座又一座连绵起伏的高山,真是“翻过一山又见一山”,正午太阳当顶时,气温达到近40°,地面温度超过43°,山里寸草不生,无处躲藏,强烈的阳光炙烤着队员们,汗如雨下,但大家都在太阳暴晒下坚持工作,每天身上的衣服都跟泡了水似地,一拧就流水。

翻过一山又一山,前面倒底还有几座山?

而在地形极为陡峻的地方,都由身手矫健的队员先上到高处,找到结实的基岩绑好绳索后,或者将绳索捆在自己腰上并抓住坚硬基岩,让下面的队员才拽着绳索往上爬。偶有组员遇到穿越比较平坦河道的路线,简直欣喜若狂啊。

“飞崖走壁”

何时才能到山顶? 平坦河道,欣喜若狂啊!实在太困了,休息一下吧

每天返回驻地吃完晚饭后,大家又紧张地投入当天数字化填图路线资料的整理中,为了不拖欠资料整理工作量,经常工作到凌晨1点多才躺下休息。

转眼到了11月初,项目还有部分野外工作量尚未完成,但是天气已经非常寒冷,而且还经常下雨,旷野里寒风把大家刮得透心凉,为了尽快完成工作量,队员们毫无怨言,坚持进山工作,都说“6月的天气说变就变”,这里的天气进入初冬却也是如此,大家顶着寒风,冒着阵雨,继续顽强地工作。有时雨实在太大时,好不容易找一个小崖,生上一堆火取取暖,烤一下带进山的馒头充饥御寒,等雨过后再继续工作,但能找到这样的“避雨胜地”也是很难的,绝大部分时间都只能喝着冰凉的水吃着冰冷的馒头,所以能吃到热腾腾的烤馒头对大家来说也是一种莫大的幸福。

避雨胜地,烤馒头充饥,倍感满足

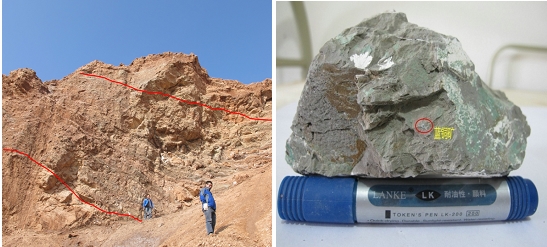

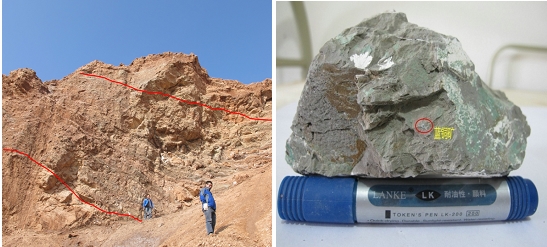

经过近5个月艰苦的的野外工作,项目组克服地形险峻、河道密布、交通不便等难以想象的困难,圆满完成了2013年主要工作量:1:5万地质调查路线513千米;1:1万地质草测51平方千米;1:2千实测地质剖面31千米;1:2千岩石地化剖面12.5千米;槽探3230立方米,并新发现铜矿点5处,铜矿化点7处,取得了良好的找矿成果。其中,塔勒布拉克能塔格铜矿点铜矿化产于苏维依组下段泥灰岩中,共发现7条矿化体,长300-6500m,呈层状、似层状产出,总体走向近北东向,倾向350°—15°,倾角10°—25°,可见宽度2.0m—3.0m,在矿化体转折端见有厚约10m的厚大矿化层,见有5层矿化,单层厚50cm—120cm。矿石矿物主要为孔雀石,呈膜状、条带状产出。手持式矿石分析仪测得Cu含量0.8%—3.5%。通过后续重点检查工作,有望进一步扩大规模。

塔勒布拉克能塔格铜矿化体远景照片

厚约10米的矿化层 矿石标本

野外工作安全顺利结束,队员们一路上唱着新近又热起来的一首老歌“毛主席教导我们说,知识青年到农村去…挥到哪里我们到哪里,大有作为的广阔天地…”踏上归途,带着第一手野外地质资料和良好的找矿成果满载而归。而来年,大家将继续踏上这片土地,完成后续野外工作,继续放飞大家收获找矿新发现的梦想!

而在地形极为陡峻的地方,都由身手矫健的队员先上到高处,找到结实的基岩绑好绳索后,或者将绳索捆在自己腰上并抓住坚硬基岩,让下面的队员才拽着绳索往上爬。偶有组员遇到穿越比较平坦河道的路线,简直欣喜若狂啊。

“飞崖走壁”

何时才能到山顶? 平坦河道,欣喜若狂啊!实在太困了,休息一下吧

每天返回驻地吃完晚饭后,大家又紧张地投入当天数字化填图路线资料的整理中,为了不拖欠资料整理工作量,经常工作到凌晨1点多才躺下休息。

转眼到了11月初,项目还有部分野外工作量尚未完成,但是天气已经非常寒冷,而且还经常下雨,旷野里寒风把大家刮得透心凉,为了尽快完成工作量,队员们毫无怨言,坚持进山工作,都说“6月的天气说变就变”,这里的天气进入初冬却也是如此,大家顶着寒风,冒着阵雨,继续顽强地工作。有时雨实在太大时,好不容易找一个小崖,生上一堆火取取暖,烤一下带进山的馒头充饥御寒,等雨过后再继续工作,但能找到这样的“避雨胜地”也是很难的,绝大部分时间都只能喝着冰凉的水吃着冰冷的馒头,所以能吃到热腾腾的烤馒头对大家来说也是一种莫大的幸福。

避雨胜地,烤馒头充饥,倍感满足

经过近5个月艰苦的的野外工作,项目组克服地形险峻、河道密布、交通不便等难以想象的困难,圆满完成了2013年主要工作量:1:5万地质调查路线513千米;1:1万地质草测51平方千米;1:2千实测地质剖面31千米;1:2千岩石地化剖面12.5千米;槽探3230立方米,并新发现铜矿点5处,铜矿化点7处,取得了良好的找矿成果。其中,塔勒布拉克能塔格铜矿点铜矿化产于苏维依组下段泥灰岩中,共发现7条矿化体,长300-6500m,呈层状、似层状产出,总体走向近北东向,倾向350°—15°,倾角10°—25°,可见宽度2.0m—3.0m,在矿化体转折端见有厚约10m的厚大矿化层,见有5层矿化,单层厚50cm—120cm。矿石矿物主要为孔雀石,呈膜状、条带状产出。手持式矿石分析仪测得Cu含量0.8%—3.5%。通过后续重点检查工作,有望进一步扩大规模。

塔勒布拉克能塔格铜矿化体远景照片

厚约10米的矿化层 矿石标本

野外工作安全顺利结束,队员们一路上唱着新近又热起来的一首老歌“毛主席教导我们说,知识青年到农村去…挥到哪里我们到哪里,大有作为的广阔天地…”踏上归途,带着第一手野外地质资料和良好的找矿成果满载而归。而来年,大家将继续踏上这片土地,完成后续野外工作,继续放飞大家收获找矿新发现的梦想!

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号