地质工作,让城市更健康

北京地铁4号线勘查

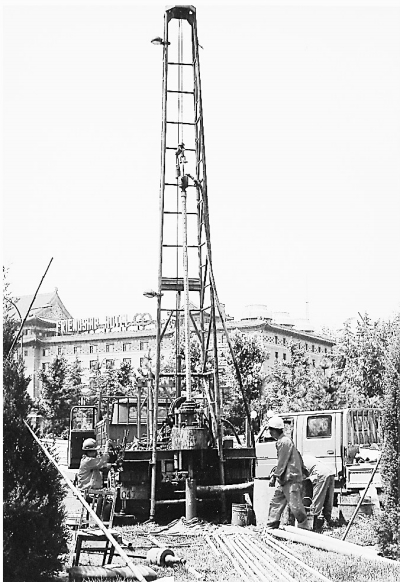

北京市地勘局承担的国家大剧院降水工程工工地外景

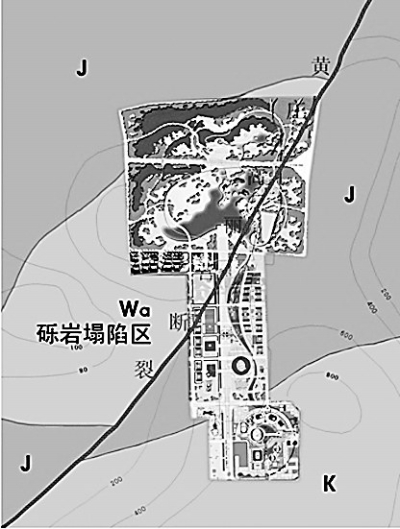

北京奥运场馆区隐伏岩溶塌陷区和活动断裂分布

编者按 城市是人口主要聚居地之一,城镇化是我国未来一个时期发展的主要方向,城市地质工作已成为未来地质工作的重要方面。然而,近年来城市的问题越来越多,关注和解决城市地质安全问题越来越显得迫切和重要。

城市需要“内科医生”

作为漫长地质年代中形成和演化而成的地质环境系统,与人类活动密切相关,并不断地影响着城市的发展。同时,人类活动已强烈地参与到自然地质作用中,共同作用于地质环境,使城市地质环境受到的压力与日俱增,不少城市因此而衰退。所以,作为城市的“内科医生”,城市地质工作必不可少,而且越来越举足轻重。

由于全球城市化进程不断加快,城市人口迅速增加,城市规模不断扩大,城市与地质环境之间的矛盾日益突出。为了合理地开发和利用地质资源,保护城市地质环境,合理规划和控制社会生活,以保证城市与地质环境之间的相互作用向良性循环方向发展,专门研究城市与地质环境之间的关系及相互作用的城市地质工作逐渐被重视,其服务领域也不断地拓宽,与社会经济生活的关系日渐密切。

正是基于此,中国地质调查局在南京召开了城市地质工作座谈会。本次座谈会目的在于研究新型城镇化背景下的城市地质工作思路,重点围绕城市地质工作定位、驱动机制、组织形式、成果服务以及工作抓手等议题开展讨论。与会专家领导针对各项议题作了积极发言,对各自在城市地质工作中所取得的组织管理、技术实施、资料汇交等方面的经验进行了交流和探讨,大家对城市地质重要性的认识也大大提高。

据不完全统计,城市地质工作已在16个省市的26个城市开展,其中已完成的有北京、天津、上海、南京、杭州、广州等12个城市,正在开展的有嘉兴、福州等14个城市,同期组织完成了全国306个地级以上城市的环境地质工作。

城市地质工作的前世今生

20世纪初,在加拿大皇家学会会议上已有专家发表关于地质对城市中心的意义和重要性的论文,探讨了加拿大东部主要城市的地质特征。第二次世界大战后,德国、捷克、斯洛伐克和荷兰等国实施系统的城市地质填图计划,对城市地区的土壤和岩石自然属性进行填图。最早提出“城市地质”这一概念的是以莱格特为代表的美国学者。美国地质学家凯伊1969年编著的《GeologyandourCity》和莱格特1972年编著的《CitesandGeology》等著作,对城市地质学产生的背景、性质、任务和工作方法都作了全面论述。

我国城市地质工作虽然起步较晚,但发展速度迅猛,取得了大量成果。

——开展了大规模基础地质调查,为城市规划建设、经济发展和环境保护提供了重要地质背景资料。1983年,北京市、原地质矿产部、原城乡建设环境保护部联合开展了北京地区航空遥感方法调查,拉开了我国大规模城市地质工作的序幕。1986~1990年原地质矿产部部署了上海、天津等21个沿海城市的城市环境地质调查。至“七五”计划期末,共完成130多个城市15万区域地质调查,编制了适用于我国不同城市不同需求的图件,应用现代地质理论总结形成了我国15万地质填图理论方法指南,显著提高了城市基础地质研究水平。

——开展了以城市为中心的水工环综合调查研究,为城市建设、经济发展提供了资源保证,开始关注地质环境问题。20世纪90年代,以城市为中心的水工环综合调查工作区域从单个城市到国土综合开发区、江河流域,完成了长江、黄河流域的环境地质调查和编图;17个国土综合开发区和21个沿海开放城市的水资源和地质环境评价;对80多个严重缺水城市进行了地下水集中供水水源地评价;对京津沪等75个主要城市2000年水资源进行了预测。这一时期开始关注地下水污染、地面沉降、区域地壳稳定性、软土地基、江海岸稳定性等地质环境问题,并在秦皇岛、宁波、闽南金三角等地开展了研究工作。

——开展了全国范围内重大地质灾害整治和西北地下水计划,为城市防灾减灾和生态地质环境保护提供了地质基础。进入20世纪90年代末,城市地质环境成为城市地质工作的新定位,完成了全国150万地质环境调查评价工作,实施了长江中下游水患区、黄河中下游地区、首都圈、环渤海地区以及东南沿海区地质环境调查;在鄂尔多斯边缘和西部干旱地区开展了找水工作,缓解了当地人畜用水紧缺问题,实施了全国400多个地质灾害严重的市(县)地质灾害调查与区划,完成了三峡库区19县区地质灾害调查与区划。

——开展了北京、上海等6个城市地质调查试点和全国七省市主要城市环境地质综合评价工作,取得了具有我国不同区域城市地质调查特色的成果,数字城市地质雏形初现。进入21世纪,城市地质工作依据城市可持续发展需求实施了全方位服务功能的多目标立体城市地质调查工作,采取部、市合作方式开展北京、上海、杭州、天津、南京、广州6个城市地质调查试点工作,取得了丰硕成果。2004~2006年,共完成浙江、江西、海南、云南、四川、黑龙江、甘肃共7个省的98个城市环境地质调查评价工作,并编制了系列图件;提出了我国城市分布受区域地质环境控制的规律。6个城市多目标立体地质调查和综合地质环境评价工作是城市地质工作的里程碑,对于推动我国城市工作发展具有深远的战略意义。

在取得上述成果的进程中,城市地质工作理论、方法体系等趋于形成,各专业技术指南、工作规范(国标、行标)相继完成。同时,城市地质理论不断丰富,关注多学科融合,新技术、新方法广泛应用,各类城市地质环境问题调查研究评价趋向定量化。

世界城市面临共同问题

北京,我国的首都,未来又要建设世界城市,在北京开展城市地质工作的应用实践和创新发展具有明显的示范性和重要意义。

几年来,北京市地勘局陆续组织实施了“首都地下水资源调查与评价”、“北京市多参数立体地质调查”、“北京市规划新城综合地质环境调查”、“北京市平原区浅层地温能资源调查评价”、“北京农业土壤地球化学调查评价”、“北京平原区活动断裂监测专项地质调查”等项目;建设了“北京地面沉降监测站”、“北京地下水污染监测网”等监测系统,为北京城市规划、建设、运行管理安全提供基础地质数据。

目前,世界范围所有城市面临的共同性问题主要是:人居安全、饮用水安全、固相废弃物处置和空气质量问题,这些问题在北京尤为突出。为解决诸多的地质问题,2013年,北京市地勘局建议应着手制定北京建设中国特色世界城市地质响应计划,近期应尽快开展以下具体工作:

——开展环京津冀城市群多目标高精度大比例尺城市资源环境调查研究工作。应该对环北京周边地区,根据城市发展的需求开展大比例尺、多目标、高精度城市三维地质结构调查工作,系统把握地表水、地下水资源赋存和状况、各类建筑材料分布和资源开发利用情况、地热和浅层地温能资源分布和开发利用现状、拆迁(工业拆迁)腾空建设用地质量状况、规划城镇表层岩土体理化特征和中深层岩土体地下空间开发利用前景等。详细查明区域环境和地质灾害特征,包括区域地壳稳定性、区域水土多元素地球化学特征及演变情况、建设开采和关闭矿山地质环境、山区崩、滑、流等突发性地质灾害以及平原区地面沉降和隐伏岩溶塌陷等灾害发育特征。

——加快城市地质安全动态数据采集系统建设,为城市规划、建设和管理应急安全提供即时数据支持。北京市的地质工作程度相比国内其他省市略高,但城市发展对地质数据需求的精细度要求更高。加快构建对地质环境产生重大影响的地质变化因素监测体系是当务之急。建设活动断裂监测系统、土壤地球化学变化因素监测系统、突发地质灾害和矿山地质环境监测和预警预报系统、地下空间开发利用监测系统等。不断完善并进一步整合地面沉降、地下水环境、浅层地温能监测系统,搭建北京数字地质平台,才能充分挖掘和发挥地质信息服务于社会和政府管理的巨大潜力。

——加强城市地质方法手段创新试验研究,推进地方性地质工作技术标准和规程的研究制定。北京建设中国特色世界城市,需要高精度、高水平及具创新性的地质工作成果。配合智慧北京建设,加强三维地质结构研究和建设,精准描述北京建设用地空间结构;加强地热和浅层地温能资源勘查技术研究工作;加强地下水、土壤、空气污染源和污染途径研究等。开展城市地质方法手段研究试验,加强地质科技创新,研究制定相关的地方性技术标准和规程,推动地质勘查工作科学高效开展。

今年,北京市地质调查研究院承担了北京CBD地区“玻璃地球”建设试点研究项目,通过对地层的分布、空间形态、岩性、厚度以及各地层的物理力学参数性质进行调查,将调查数据采用先进的计算机技术以三维模型的形式予以储存和展现,方便于查询和管理。构建“玻璃地球”,将用以服务城市总体规划、城镇体系布局、地下水、地热资源开发利用和重大工程选址等。

天地人协调发展

有专家表示,21世纪以来的城市地质工作展示了以下特色:城市地质理论融合多学科理论思想,形成了以建设生态城市为目标的理论体系,充分体现天地人协调发展的思想;城市地质工作方法向定量化、动态化、数字化发展,城市地质工作模式以问题推动型为主体,萌芽了理念发展型思想;工作部署以单个城市和专项调查为主,区域性综合性城市地质调查评价工作开展较少尚未发挥应有作用。针对此现状,可以预见城市地质工作将在以下方向发展:

——城市地质工作理论更加系统更加完善。城市地质工作融合多学科理论观点,形成以确保城市地质生态安全为主题,实现人与自然和谐发展的理论体系,实现社会经济在地质环境容量允许、质量良好的前提下加快发展。要特别加强对三维建模、地质灾害风险管理理论研究,建立地下水、土壤污染评价理论体系。

——城市地质工作新技术、新方法应用和方法手段不断创新。城市地质工作特点是覆盖深、干扰强度大,在很大程度上改变了传统地质工作方法,新技术、新方法不断被试验应用。三维地质建模技术的应用更使地质成果的展示效果令人振奋,它可直观地展示地质体三维特征,代表了21世纪的地质前沿技术水平。数字城市地质建设要求高精度三维建模技术方法完善等这些内容是今后城市地质工作必须攻关的课题。

——城市地质工作规模向区域化发展,工作内容向系统性动态化发展,突出城市发展阶段性特点。针对不同经济发展带、同一发展带内不同城市群特点开展地质工作,以资源和环境安全为原则,有所侧重地部署城市地质工作内容。例如对西部发展带城市群而言,地质环境地质灾害评价是主要城市地质工作内容;对东部发展带沿海城市群则是地质环境评价为首要工作,如长三角城市群16个城市的城市地质工作就以地质环境评价监测为主要内容;对于特大城市的管理运行是以保障地质生态安全为主,对突变的灾害实施评价治理,对缓变的灾害实施监测,建设监测系统;对中部发展带,如中原城市群地质工作则要资源环境并重,加强黄河两岸地裂缝、地面塌陷、滑坡和水质污染调查评价,建设各类监测站网。

城市是一个十分复杂的人工—自然复合系统,而城镇化发展过程中使城市地质环境受到的影响和压力与日俱增。保持人和自然的和谐相处、保持城市社会、经济和环境相互协调的可持续发展,是城市地质工作的中心任务。我国正处于城镇化快速发展阶段,为城市地质工作提供了新的机遇和挑战。城市地质工作,任重而道远。

城市地质工作遍地开花

事实上,不只是北京、南京这样的直辖市和省会城市,近几年来很多地级市也注意到了地质工作对于城市可持续发展的重要性,已经逐步开展了城市地质工作。在这方面,江苏省走在了前面,先后在苏州、镇江、徐州等地展开城市地质调查,并将推广至全省范围。

以苏州为例,江苏地调院以调查研究城市化、工业化与地质环境的相互作用和影响为主线,查明了城市规划区的地质资源条件;以城市发展需求为目的,开展了多学科、多目标、多用途的综合城市三维地质调查;并围绕城市发展目标和功能定位,提出资源保障的对策建议;建立了“苏州市城市地质信息管理与服务系统”,建立地质信息科学管理应用与便捷服务于城市发展的新机制。

土地资源合理利用与土壤污染防治方面,在土地质量地球化学综合评估基础上,从重点保护耕地以及合理科学开展后备耕地的角度出发,将苏州市土地分为17个利用规划建议区,土壤污染重点整治区面积为112平方公里。

完善地下水资源监测网络。目前苏州已建立了较完善的地下水水位、地面沉降监测网络,基本控制了全区的地面沉降范围,但其控制层位主要是深层地下水的压缩沉降,浅层地下水压缩层位的地面沉降监测网点较为缺乏。

加强地面沉降监测和监测网建设。苏州市已被纳入苏锡常平原区进行地面沉降监测,重点调查了沪宁铁路沿线等地。目前已建立基岩标、分层标,GPS测量点38个,水准测量点96个,及地下水长观井10余口,及时掌握苏州市区地面沉降动态。监测表明,苏州市地下水水位全面回升,地面年平均沉降量控制在5毫米以内,低于周边地区,地面沉降防控取得明显成效。

突发性地质灾害防治对策研究。根据调查,目前苏州城市规划区发育突发性地质灾害隐患点170个,通过风险评估较为重要的有15个。突发性地质灾害重点防治区面积为29.3平方公里,次重点防治区面积为164平方公里。

做好地壳稳定性监测。苏州市地壳稳定性较好,处于地壳稳定区域,但是,在局部地带存在次稳定的因素,划分出望亭—苏州—屯村、山前斜坡地带二个次稳定地带。建议重大工程尽可能避免部署在次稳定地带。对具备继承性活动的湖苏断裂、苏锡断裂、古埋藏阶地顶部及山前斜坡地带应加强稳定性监测。

多功能于一体的城市地质信息管理系统。利用GIS技术、3D可视化技术、VR技术、计算机网络技术,开发集城市基础地理、基础地质、水工环地质、地质灾害、地球物理等多专业、多参数数据输入及辅助决策功能于一体的城市地质信息管理系统,使之能够全面满足三维地质数据管理的多方面需求,为专业技术人员和管理者提供规范化、综合化、智能化、现代化、自动化的计算机基础工作平台,同时作为城市地质工作与政府及社会需求之间的桥梁,使城市地质工作更好地向政府及社会提供服务。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号