中国矿业,向着绿色奔跑!

——全国矿山地质环境现状透视与展望

司家营铁矿主厂区

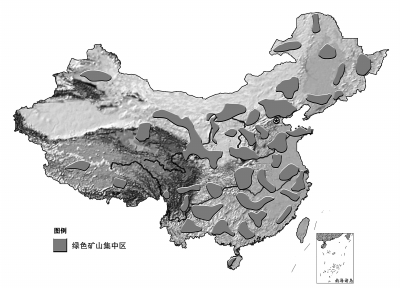

国家级绿色矿山试点分布示意图

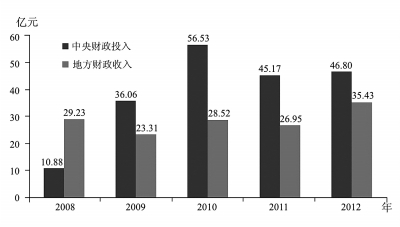

2008~2012年矿山地质环境治理资金投入情况

开采矿产资源必然会对周围生态环境产生影响,特别是地质灾害和环境污染。对此,一方面要设置环境门槛和恢复制度,加大监管力度;另一方面,要通过技术升级和综合利用,实现无废开采。事实证明,矿山企业完全可以撕掉污染大户、浪费大户的“旧标签”。

矿山地质环境一直是中国的老大难问题

矿山地质环境问题主要有哪些?

据调查,我国目前存在的矿山地质环境问题主要是地质塌陷、地裂缝等地质灾害普遍,土地资源破坏突出,地下水系统破坏严重,三废排放污染环境造成的公害等。

问题有多严重?

2008年,我国首次全面系统开展的矿山地质环境调查与评估工作完成。这一历时5年、名为“全国矿山地质环境调查综合研究”的课题,调查了各类矿山113149个,涉及开采矿种193种,初步揭示了中国矿山在地质环境方面数十年积累的问题的惊人。

通过对所调查的矿山进行综合研究与分析评估,调查人员发现所有矿业活动都对矿区地质环境造成影响,而以严重影响和较严重影响为主。其中,严重影响的矿山多达8457个,影响区域面积约5.3万平方公里。在划分出的86个矿产资源主要开发区域中,对地质环境造成严重影响的区域就有14个,面积约5.2万平方公里。矿产资源开发对城区及周边地质环境造成一定影响的矿业城市有231个,其中严重影响的30个。

最突出的有两点:地质灾害和环境污染。

由于长时间、高强度的矿山开采,大量土地荒废,生态环境恶化,有的地方发生了大范围的地面塌陷等地质灾害。调查统计,到2005年底,全国矿山开采共引发地质灾害12379起,死亡4251人,造成直接经济损失161.6亿元,其中地面塌陷4500多处、地裂缝3000多处、崩塌1000多处。全国因采矿活动形成的采空区面积约80.96万公顷,引发地面塌陷面积35.22万公顷,占压和破坏土地面积143.9万公顷。在建矿、采矿过程中强制性抽排地下水以及采空区上部塌陷使地下水、地表水渗漏,严重破坏了水资源的均衡和补径排条件,导致矿区及周围地下水位下降。

采矿形成的矿坑水、选矿废水以及采矿废石、煤矸石、尾矿渣等堆放不当,构成了矿区水体和土壤的污染源。据统计,全国采矿活动平均每年产生的废水、废液约60.89亿吨,排放量约47.9亿吨,采矿活动每年产生的尾矿或固体废弃物量约16.73亿吨,排放量14.54亿吨。到2005年底,全国尾矿或固体废弃物的累计积存量约219.62亿吨。

这是5年前得出的调查结果。

较新的数据如下:截至2011年底,全国采矿业累计发生各类地质灾害21932起,造成直接经济损失约335.3亿元。截至2010年底,全国各类矿山累计破坏土地面积达386.8万公顷。截至2010年底,全国因采矿活动抽排地下水影响矿区含水层的范围约4.96万平方公里,而2010年度全国累计矿坑排水量约694.1亿吨。矿产资源开发产生大量废气和粉尘,严重影响了矿区周围的大气环境,其中以煤炭和硫化工矿山最为严重。截至2010年底,采矿活动产生的固体废弃物累计积存量达411.4亿吨。

情势的严重不言而喻——积重难返的不仅仅是被损害的生态环境,更有中国采矿业浪费严重、污染严重的传统模式。

矿山环境保护治理恢复制度正在逐步建立

当然不能坐视作为国民经济支柱产业的矿业,成为大肆破坏环境的黑手。进入新世纪,我国针对矿山的“环境保卫战”开始打响。

早在2000年,国土资源部就在国土资源大调查中部署了全国矿山地质环境调查工作——开展了以省(区、市)行政区域为单元的全国矿山地质环境调查与评估、重点区域矿山地质环境详细调查及相关技术方法研究等工作,取得了一批调查和研究成果,对我国主要矿山地质环境问题现状、分布规律及发展趋势进行了基本的摸底。

这也是之后中国地质环境监测院联合全国31个省级地质环境监测总站共同完成的“全国矿山地质环境调查综合研究”项目的基础。而后者则根据我国矿山地质环境评估结果,结合矿山环境保护与治理工作需求,划分出矿山地质环境重点治理区73个、一般治理区92个,提出应治理的矿山总数为15678个,其中近期应开展治理矿山7080个。

应该说,对全国矿山地质环境全面的调查摸底和分析研究,是全面规划部署中国矿山由“黑”转“绿”的重要前提之一。

保护、治理、恢复矿山地质环境的另一个前提是——法律法规。其中最有名的是生态恢复保证金制度。

2005年,国务院印发《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》,明确提出了要“积极推进矿山生态环境恢复保证金制度”和“制定矿山生态环境保护与综合治理方案”的要求。即:矿山企业分年预提矿山环境治理恢复保证金,并列入成本,根据“企业所有、政府监管、专款专用”的原则,由企业在地方财政部门指定的银行开设保证金账户,并缴存保证金,专项用于该企业的矿山地质环境治理工作。如果矿山企业在开矿期间,将矿山环境进行了有效地整治,政府就在开矿结束后将这笔钱归还企业;否则,就要动用这笔钱来治理企业开矿造成的矿山环境破坏。

这样的制度也明确告诉人们:修复矿山生态环境是矿山企业的义务,必须不折不扣地执行,不能找原因讲条件。

目前,全国矿山地质环境治理恢复保证金制度已基本建立。

制度建设从来不会是单一的。2005年,国土资源部下发《关于开展省级矿山环境保护与治理规划编制工作的通知》;2006年,国土资源部、财政部、环保部出台相关文件,指导建立矿山环境治理和生态恢复责任机制;2007年发布、2011年修订后再次发布了矿山治理行业标准——《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》。在此期间,《全国矿山地质环境保护与治理规划(2009-2015)》也于2010年4月正式发布实施。

2010年国土资源部还发出了《关于加强矿山地质环境治理项目监督管理的通知》,要求规范中央财政支持的矿山地质环境治理项目的管理工作,保证矿山地质环境治理项目的实施效果。为了配合财政部、国土资源部对全国矿山地质环境治理项目实施动态管理,中国地质环境监测院研制开发了“全国矿山地质环境治理项目管理信息系统”,实现了全国矿山地质环境治理项目从立项申报阶段到竣工验收阶段的全过程跟踪管理。

2009年建立的矿山地质环境保护与治理恢复方案制度,目前已全部实施。这项制度要求矿山企业在申请办理采矿证之前,必须制定边开采、边治理的综合治理方案,并由国土资源主管部门对方案执行情况进行监督检查。为配合该制度实施,国土资源部组织编制了行业标准《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》。

这些制度的执行,不仅使企业恢复治理矿山地质环境积极性得到提高,恢复治理工作有章可循,而且让国土资源主管部门监管有了明确的依据,对遏制矿山地质环境继续恶化的趋势起到明显作用。

制度往往是最有力的武器,现实正充分说明着这一点。

多角度、大投入,全国矿山地质环境状况正在改善

矿山环境恢复治理成本巨大。为此,自2001年起,中央财政安排了矿山地质环境治理专项资金,专门用于矿山地质环境保护与治理恢复。

从第一批全国10个项目、总资金1350万元起步,逐步加大投入力度。截至2012年,中央财政共安排治理资金达234.80亿元,并由此带动地方财政和企业用于矿山地质环境治理资金近500亿元,恢复治理矿山累计3.2万个,恢复治理面积累计62.52万公顷,解决了一大批历史遗留问题。

为规范矿山地质环境恢复治理专项资金管理,财政部、国土资源部还制定了《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》,已于今年3月27日发布实施。

2010年起,中央财政还开始重点支持资源枯竭城市的矿山地质环境治理项目,2012年又启动了重点地区的示范工程。

发展绿色矿业、建设绿色矿山,是国土资源部转变矿业发展方式、提升矿业整体形象、促进矿业健康持续发展的重要平台和抓手。

在开展矿山地质环境恢复治理的基础上,国土资源部鼓励地方选择基础条件较好、具备旅游发展潜力的地区建设国家矿山公园,保护重要矿业遗迹,弘扬矿业文化,扶持资源枯竭型矿山产业转型。截至2012年底,已有27家国家矿山公园正式揭碑开园,取得资格的国家级矿山公园已达71个。

浙江遂昌金矿通过实施矿山地质环境治理,恢复耕地113亩,矿区森林覆盖率达90%以上;国家矿山公园建成后,增加了200人的就业岗位,仅门票年收入就达1500万元。

引人瞩目的还有国家级绿色矿山试点工作。

2010年~2012年,国土资源部确定了两批220家矿山企业作为国家级绿色矿山试点单位,安排矿产资源节约与综合利用、矿山地质环境治理等专项资金共近16亿元,并在资源配置和矿业用地政策方面加大倾斜力度。与此同时,各地国土资源主管部门在此基础上因地制宜,各出举措。如浙江省率先制定绿色矿山创建指南,开展了150座省级绿色矿山试点建设工作;内蒙古制定了建设绿色矿山的实施方案;广西编制了绿色矿山建设规划等。

经过近几年的试点建设,在煤炭、有色、冶金、黄金、化工、建材及非金属等行业,树立了一批绿色矿山建设的典型模式,起到了示范引导作用。

比如:山东新汶集团、开滦集团,形成了“以矸换煤”的绿色开采新模式,减少了矸石占地和地面塌陷;攀枝花钒钛磁铁矿,不断优化采选工艺技术,使尾矿中的钛、钴等多种共伴生元素得到了利用;云磷集团,攻克了世界性胶磷矿利用难题,矿石入选品位从24%下降到18%;瓮福磷矿和开阳磷矿实现了伴生碘、氟资源的综合回收利用,实现酸性废水零排放;湖州新开元碎石公司采用新技术,实现了“环保化开采、清洁化加工、无尘化运输”的绿色生产模式;广东云浮硫矿,走出了综合利用硫铁矿矿石中“铁”的新路子……

今年,第三批242家国家级绿色矿山试点单位的名单即将公布,可以想见,更多值得推广的经验将继续推动中国矿业从各个环节全面“绿化”。

近年来,国土资源部在矿山地质环境调查、保护规划、实施治理项目、完善制度、加强监督管理等方面,“组合拳”一个接着一个。

2012年8月3日,全国“矿山复绿”行动部署现场会在江苏省镇江市召开。该行动计划用3年时间,集中开展矿山地质环境恢复治理工作,到2015年,使“三区两线”即重要自然保护区、景观区、居民居住区的周边,重要交通沿线、河流湖泊直观可视范围,周边范围内的矿山地质环境问题基本得到解决,全国矿山生态环境得到明显改善。

可以说,由于国家的重视及国土资源部等相关部委的主动作为,我国矿山地质环境问题的“死结儿”正在打开。

恢复治理与科学开发要统一规划同步实施

显然,我国的矿山地质环境治理工作还有很长的一段路要走。

原因何在?

长期从事矿山地质环境保护与治理恢复研究工作的专家、中国地质环境监测院矿山环境与国土整治室主任张进德指出:其一,相关的法律制度还不够健全和规范,这导致对矿山生态和环境的破坏还存在着“责任不明、监管不力”的现象,这也是造成当前我国矿山环境和生态破坏严重的重要原因之一;其二,资源收益分配不合理,资源原产地没有因资源得到应有的实惠,而且还要承担资源开发导致的环境伤害;其三,资源价格形成机制还没有理顺,受计划经济和一段时期以来矿山企业不景气的影响,我国对矿产资源实行低水平的有偿使用制度。此外,还有如资源开采强度大、矿山环境保护意识淡薄,加重了矿山环境的破坏;缺乏科学的矿山建设规划,开采技术落后等问题。

对于我国矿产资源开发与矿山环境保护战略对策,张进德认为,最关键的是恢复治理与科学开发要统一规划同步实施,特别是要让矿山企业从环境保护中受益。

首先,矿产资源开发必须从战略高度去考量。一是在开采矿产资源过程中,必然对周围生态环境产生一定的影响和破坏。但必须要做到矿山环境的破坏程度在可控制的范围内,并能在一定期限内能使被破坏的环境得到恢复;二是要落实矿产资源开发战略,必须提高矿产资源开发的准入门槛,切实提高资源利用率和矿山环境保护水平,降低矿产资源的耗竭速度,实现矿山环境恢复治理工作与矿山开发统一规划、同步实施。

其次,要加强监督管理,严格控制矿山环境恶化。一是政府部门和矿山企业自身要建立完善的环境管理系统,两者缺一不可;二是要将矿山环境的管理与矿权的管理结合起来,制定适用于矿业项目不同发展阶段的相对完整的管理制度;三是要做好采矿权过程管理、矿业项目运行阶段管理和矿业项目进入闭坑阶段管理,特别是要监督检查矿地恢复计划的执行情况;四是矿山企业要建立环境管理系统,用来检查企业的运作是否达到环境行为指标。

再次,要制定矿山环境保护规划,科学、有序地开展矿山环境保护与治理。一是制定并贯彻落实好矿山环境保护规划,并综合考虑区域生态环境的质量和条件,结合区域经济、社会功能区划,划分出宜采区、限采区和禁采区;二是依靠科技进步,提高矿产资源开发利用的效率,实现“低开采、高利用、低排放”的开发目标,从而实现资源可持续利用的环境和谐型经济模式;三是贯彻“两种资源、两个市场”战略,对于钨、锡、稀土、萤石等出口优势性矿产,可控制性开采,同时,限制高耗能、高污染的初级矿产品出口,大力节约矿产资源和加强矿山环境治理,加大产业结构调整力度,大力发展服务业和高新技术产业,加快改造传统产业等,从而有效减缓矿山环境压力。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号