为旅游景区地灾防治敲响警钟

--北京“7.21”特大暴雨灾害引发的思考

来源:中国国土资源报

作者:周楚军 段金平

发布时间:2012-08-20

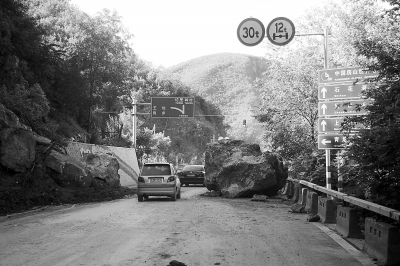

在北京市某景区,汽车从雨后滑落的巨石旁驶过 段金平 摄

记者前不久在北京市地质研究所了解到,矿区潜在泥石流危害、旅游区地质灾害隐患、山区道路沿线和工程建设地段地质灾害,已成为北京市面临的三大地灾隐患。而旅游风景区地灾防治,最受人们关注。

旅游景区被列为北京市三大地灾易发区

在“7·21”特大自然灾害过去一周多的时间,京城又迎来几场中到大雨,无论市政府还是普通民众,都很紧张。但是,由于北京市国土资源局与北京市气象局已经多次启动应急响应机制,这几场降雨对人们的生产生活并没有产生什么大的影响。

如今,华北地区虽然已经慢慢走过“七下八上”的主汛期,过了一年中降雨最集中、雨量较大的时期,但记者在北京市地质调查研究院采访时,专家提醒,“7·21”特大暴雨对地灾防治的影响,也许还没有结束,对地灾防治,人们远不能就此松懈。

记者从北京市国土资源局了解到,经过之前的几场暴雨,北京山区大部分土壤含水量接近饱和,如再遇降雨,发生地质灾害的可能性增大。“‘7·21’特大自然灾害后,北京市地表水分接近饱和,即便遭遇一场小雨也容易形成径流,出现积涝、山洪和地质灾害的概率也相应提高。”北京市地质调查研究院吕金波博士对记者说。

地质灾害是自然灾害中危害最大的灾害之一,突发性强,预测预防难度大。北京位于华北平原西北隅,三面环山,是发生地质灾害较多、较严重的城市之一,具有灾害频发、灾种多、群发性强的特点。

据专家介绍,北京的突发性地质灾害主要有崩塌、滑坡、泥石流、采矿塌陷,以泥石流为主,缓变性地质灾害主要是地面沉降和地裂缝等。崩塌、滑坡、泥石流、采矿塌陷主要发生在山区,其他灾害多出现在平原地区。

记者了解到,受北京市国土资源局委托,北京市地质研究所曾于2010年6月完成了“北京市地质灾害调查与区划综合研究”工作。据调查,北京地区共有突发性地质灾害隐患597处,其中泥石流隐患220处,滑坡隐患2处,崩塌隐患290处,不稳定斜坡62处,地面塌陷隐患23处。这些地质灾害隐患规模以中、小型为主,其中规模为中型的地质灾害160处,小型的地质灾害437处。

此次调查还划分出地质灾害高易发区1870平方公里,约占北京市面积的12%;中易发区面积约为3665平方公里,约占北京市面积的22%;低易发区面积约为3792平方公里,约占北京市面积的23%;不易发区面积约为7083平方公里,约占北京市面积的43%。显然,暴雨导致降雨量陡然增加,加重了这些隐患。

暴雨所带来的地质灾害正在逐渐形成。

“7·21”特大暴雨后,北京共排查出地质灾害隐患点478处,其中196处是“7·21”特大暴雨后新增加的,占到了四成还要多;查出10个山区县366条村级以上道路沿线地质灾害隐患2335处。而受地形和地质条件复杂、断裂构造发育、降水时空分布不均等自然条件的影响,以及上千年人类经济活动产生明显的地质环境问题,这次局部地区发生的地质灾害,给当地群众的生命财产、交通和水利设施、旅游设施造成了严重的破坏。

而在北京众多的地灾隐患点中,有三大地灾易发区。北京市地质研究所总工程师韦京莲此前在接受本报记者采访时指出,“矿区、旅游风景区以及山区道路沿线和工程建设地段是三大地灾易发区。”

“7·21”暴雨为旅游景区地灾防治敲晌警钟

暴雨和地质灾害带来的巨大损失,让不少北京人开始正视洪涝及次生灾害所带来的伤痛,并开始反思。在采访中,吕金波呼吁,北京市应将永定河河道深挖,以防止永定河上游遭遇强降水时,给城市带来的灾害。而“7·21”特大自然灾害过后,人们一定对多发在旅游风景区的地灾印象深刻。

特大暴雨过后,北京大部分公园景区遭到了不同程度的破坏。其中通州大运河森林公园、丰台北宫国家森林公园等23家公园,房山十渡、石花洞等8处风景名胜区在这次强降雨中受损最为严重。因设施受损,部分公园景区雨后一度停止开放。

这次受灾比较严重的房山区和门头沟区,是北京市重要的旅游开发区。北京市旅游委发布最新统计数据显示,全市约有40个左右的A级景区,因为受损严重或者仍存在滑坡、塌方等安全隐患,暂时关闭。

据官方统计,目前,全市旅游因灾直接受损约10亿元左右,涉及旅游景区、旅游饭店、生态观光园、民俗村等多种旅游业态。其中,景区损失占60%以上,尤以十渡风景区、上方山风景区等位于房山的景区损失最为严重。

这给人们敲响了旅游风景区地质灾害防治的警钟。

灾后,市园林绿化部门对受灾严重的景区进行了调查,发现很多游客服务设施遭到破坏比较严重的区域,本身就是生态环境脆弱的泥石流易发区,或易塌陷区。“大雨一浇,山上的土变松,裹着石头哗哗哗地往下滚。”在房山一处风景名胜区,因为发生山体滑坡,一段景区道路整个被阻断,路上的堆积物有几十厘米厚,“幸亏当时没有游人经过,否则后果不堪设想。”

现在,北京郊区已开发的旅游沟谷中,约有80%有泥石流和崩塌现象。虽然在20世纪80年代至90年代,这些地区搬迁了许多受泥石流威胁的村庄,泥石流致人死亡事件大为降低,但因这些地区近年来成为旅游区,其危害性仍不可低估。除此之外,山区其他正在建设或将要建设的旅游沟谷,也多是地质灾害的易发区。

“在北京市旅游开发不断升温的情况下,如果人们预防灾害的意识淡薄,一旦发生地质灾害,景区将成为重灾区,隐患巨大。”吕金波说。

人们不禁要问,为什么郊区的旅游风景区成了地质灾害多发的地区?

形成一定消费群体的旅游沟谷大多属于泥石流沟

专家介绍,泥石流灾害的发生一定存在致灾体和受灾体。致灾体主要取决于自然条件和一定的人工活动,而受灾体则是遭受危害的生命、建筑物等实体对象。泥石流灾害的发生是各种因素综合作用的结果,其灾害程度既决定于泥石流发生的时间、规模、性质,也取决于受灾体的性质、规模和它所处的空间位置。

历史上不乏小规模泥石流导致重大人员伤亡事件的例子。如,1972年7月30日夜发生在怀柔县碾盘洼村的泥石流,其物质冲出量不过几千立方米,却导致22人死亡的巨大灾难。灾后,专家分析灾害原因主要有几条:一是泥石流流程极短,不过一二百米长,属高容重黏性的山坡型泥石流;二是受灾体碾盘洼村建在坡脚下,恰处在山坡泥石流的堆积处,位置极为不利;三是泥石流发生在夜间,居者全部在屋中熟睡,没有任何防备,无法采取任何躲避措施。

“由此可见,自然条件及一些人类活动导致了泥石流的形成和发生,但并不意味着一定会发生灾害或重大的灾害,灾害的发生及成灾程度在很大程度上取决于受灾体本身。”吕金波对记者说,“这其实就解释了上面提出的问题。”

大自然塑造出北京山区重峦叠嶂、沟深谷长的壮丽景观。这些美景把大量已经厌倦了紧张生活的城里人吸引过来,于是,近几年北京山区进行了大规模的景区旅游开发,但“这些景区往往是泥石流非常发育的地方”,吕金波说。

例如,云蒙山旅游区,是著名的京郊旅游胜地,但云蒙峡、京都第一瀑、天仙瀑、幽谷神潭、天池峡谷等,虽然景色壮美,实际上都是泥石流沟谷。该地区的山坡平均坡度在35度以上,悬崖陡壁比比皆是,地形相对高差一般在500米以上,沟床平均纵坡在16度以上,有47条泥石流沟呈放射状展布在云蒙山主峰周围,密度可达3条/10平方公里。

东灵山、雾灵山、海坨山、百花山、妙峰山,这一座座山峰皆因其各异的秀美姿态吸引着人们,但这些地区皆因陡峭山坡发育着众多危石,陡直狭窄的沟谷又藏有丰富的碎石物质,盛夏秋初时节又常有暴雨发生,突发的地质灾害常给人们带来意外伤害。

据记者调查统计,北京市山区发育在已开发或待开发旅游区的泥石流沟达到数十条,现形成一定消费群体的旅游沟谷,很多是泥石流沟。不少沟谷在其中下游特别是沟口建有人工游泳池、钓鱼池及其他游乐设施,这些地方恰是泥石流堆积的场所,是灾害最易出现的地方。

此外,沿沟谷的中游建有一些休息亭、瞭望塔等建筑物,以及一些水电设施,如果建设位置不当或缺少挡护等措施,在泥石流或崩塌等灾害发生时,这些建筑物就会被毁,造成损失。

“这些旅游地区是未来城市人群不断涌入的地方,因此同样存在安全隐患。”吕金波不无忧虑地说。

地灾易发区县的地灾调查水平亟待提高

历史灾害表明,在北京地区,凡是具泥石流形成条件的沟谷,一旦发生大面积的持续性强降雨,必然引发严重的泥石流灾害。因为这种降雨不仅可以导致一个地区数十条沟谷暴发泥石流,而且可引发数百甚至上千处坡面泥石流(也称“龙扒掌”),所产生的影响和覆盖面积大,可能造成严重人员伤亡。

从这一点看,当泥石流易发区在其他条件没有发生改变时,泥石流灾害的严重程度常取决于降雨的性质、范围与强度。目前,虽然许多险村险户已搬离山区危险区域,但山区仍有大量的人类活动,并建有重要的工程设施或者旅游设施。所以,大范围持续性强降雨,仍是引发严重泥石流灾害的重要原因。

针对这些特点,专家们建议,在旅游风景区开发的热潮中,应该保持冷静,对旅游区的选址进行地灾评估,不能哪里风景好就建在哪里。此外,要及时划定地质灾害危险区,向社会公告并设立明显警示标志。

针对“7·21”特大自然灾害中暴露出的问题,北京市政府提出,将重点提高门头沟、房山、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆等7个突发性地质灾害易发区县的调查水平。7月31日,北京市政府发布《北京市关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》,从灾害勘查排查、预警预报、应急避险和突发救援等多个方面作出详细规定。意见要求,区、县政府及时划定地质灾害危险区,向社会公告并设立明显警示标志。

北京市政府还要求,对出现灾害前兆、可能造成人员伤亡和重大财产损失的区域和地段,区县政府要及时划定地质灾害危险区,向社会公告并设立明显的警示标志;组织制定防灾避险方案,明确防灾责任人、预警信号、疏散路线及临时安置场所等。遇台风、强降雨等恶劣天气及地震时,紧急情况下须迅速启动防灾避险方案,及时有序地组织群众安全转移,并在原址设立警示标志,避免误入造成伤亡。在安排临时转移群众返回原址居住前,还要对灾害隐患进行安全评估,落实监测预警等防范措施。

8月14日,北京市政府召开专题会议,研究“7·21”特大自然灾害善后等事项,要求继续做好防汛抗灾工作,强化预警预报和值守,加强对泥石流高发区和重点地区的安全监测,及时消除隐患。8月15日,北京市委常委会召开会议,研究了《关于实施新一轮(2013-2017年)山区地质灾害隐患区及生存条件恶劣地区农民搬迁工程的意见》。

据记者了解,今年年底前,北京计划完成门头沟、延庆、昌平、平谷四区(县)泥石流灾害预警监测系统建设。从今年开始,北京市将加快建设覆盖全市山区的突发地质灾害专业监测网络及自动化监测预报预警系统,为地质灾害应急工作提供基础保障,提高城市防灾能力。

到2013年,北京将在地质灾害高(易)发区开展应急避险场地勘查和定点选址;完成突发地质灾害监测预警系统一期工程建设。2015年前,北京计划再建立5个突发性地质灾害监测站、801个监测点和1个数据中心,并进一步完善数据传输、处理分析系统,开发建设突发地质灾害预报预警及信息发布系统,构建数据共享平台。

记者近日从北京市园林绿化局了解到,全市375家公园、风景名胜区将全面开展“生态敏感区”普查,地处泥石流易发区、易塌陷区,经评估具有安全隐患的游客服务设施将全部迁出。

北京市园林绿化局公园风景区管理处处长张亚红介绍,作为行业主管部门,下半年园林绿化局将推动各景区开展“生态敏感区”的普查。除了国土资源部门公布的地质灾害隐患点外,景区内是否还有其他生态环境比较脆弱的区域,也要查清。今后,新建旅游服务设施必须避开这些区域。同时,对于已经存在的服务设施,像游客服务中心、小商品售卖点等,要请国土资源部门进行严格的安全评估,如果不符合安全标准,必须迁出重建。针对景区内的生态敏感区域,要通过增加植被等手段,减少泥石流、山体滑坡、塌陷等现象的发生。

“7·21”特大自然灾害,为北京应对特大自然灾害敲响了警钟!愿旅游风景区成为重灾区的一幕不再重演。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号