《华北灌溉农业与地下水适应性研究》正式出版

近日,由中国地质科学院水环所张光辉研究员主持,河北省气候中心、水文水资源勘测局、农林科学院和河北师范大学资源环境学院等单位参加完成的国家科技支撑计划项目(2007BAD69B02)成果-《华北灌溉农业与地下水适应性研究》正式出版。

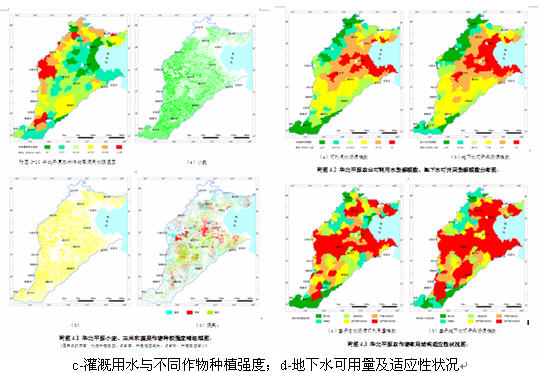

该书共分7章29节,基于近60年来华北平原气象、水文、地下水演变特征和水资源开发利用现状,阐述了灌溉农田作物布局结构、种植规模与强度、灌溉用水规模与农业开采强度的时空变化规律,以及其与区域地下水资源承载力之间适应性状况,包括不同作物灌溉用水对地下水超采区影响。详细介绍了项目组创建的农作物灌溉用水强度与区域水资源承载力之间适应性的评价理论方法及其应用关键技术和涵养超采区地下水的农作物布局结构调控方略。

该成果历时5年多的野外调查、遥感解译与原位标定、剖分单元精细填图、实验与机理专项研究、区划和综合研究等,取得重大突破:

一、首次阐明了1949年以来,尤其是1978年以来耕地、有效灌溉面积、农作物布局结构和降水与气温变化过程中,华北平原地下水演变与粮食作物、蔬菜作物和耗水型果树种植强度与灌溉用水强度之间关系、相互作用机制和不同时期灌溉农业对地下水变化影响的主导因素;

二、开拓性地解决了气象、水文水资源、地下水与作物布局结构的四大系统之间监测和研究尺度不统一、以至难以耦合的重大难题,创建了作物布局结构与区域水资源特征适应性评价体系,为实现大区域、多种不同作物布局结构与区域水资源特征的适应性状况的量化评价提供了关键技术保障;

三、应用上述基础创新成果,首次实现了华北平原13.92万km2、精度0.49km2的农田灌溉用水对地下水超采影响区域、程度、主导作物和缺水状况的量化评价与区划(112幅彩图附于书中),明确了华北灌溉农业优化节水调整的重点区域及其主要耗水作物布局结构特征。

上述成果,对于缓解华北平原地下水超采具有重大现实意义,受到科技部组织的权威院士专家高度肯定,以刘旭院士为组长的验收意见指出,该成果解决了四大系统之间监测和研究尺度不统一而难以耦合的技术难题,创建了作物布局结构与区域水资源特征之间适应性评价的指标体系;首次阐明华北平原及各分区(尤其地下水严重超采区)的农林耗水作物结构布局现状及其与当地水资源承载力之间适应性状况与趋势;阐明了涵养超采区地下水的作物布局结构调整方向,提出有针对性的应对方案和对策;项目为实现 “华北灌溉农田减蒸降耗缓解地下水超采”目标提供了科学依据,并具有广阔的应用前景。成果先后获中国地质科学院“十大科技进展”和中国地质学会“十大地质科技进展”。国内外尚无同类研究成果。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号