区域地质调查技术研讨班记实

区域地质调查技术研讨班一日记实

6月28日,承德,阴霾的天,终于露出了阳光。

中国地质调查局分布在全国六大区地调中心从事区域地质调查管理和区调技术骨干以及中国地质科学院、中国地质大学(北京)的地质调查研究人员共9个单位近40人乘车到离承德市30多公里的一片山地。

他们是要在几个山头进行1:5万的区域地质填图。这事说起来,一点不新鲜,长年累月,地质调查工作者干的都是这个活。

但干法特别。由博奇菲尔(美国麻省理工学院教授、美国科学院院士、中国外籍科学院院士)、戴维司(美南加州大学教授)、美国女地质学博士生三个人组成的“美国队”和“中国队”一起,用不同的方法进行地质调查,并且在填图的过程中观摩、学习和沟通。

承德这片山头,已经被各类区域地质调查扫了好几遍,中美专家又来填图,用意不在图,而在填的方法。

其实,就在昨天晚上,中国和美国专家已经对今天的工作进行了事先探讨,商量出了整体的活动方案。一下车,大家备好各种填图工具。戴维司指着山头,比照地形图,吩咐任务。接着,两人一组,分头出发。

这是中国地质调查局和中国地质大学(北京)举办的“野外地质填图方法交流研讨会”的野外现场实习一幕。中国地质调查局基础部副巡视员兼区域地质与环境处处长翟刚毅告诉记者,从上世纪50年代起,中国的地质学家一直学习沿用着前苏联的区调填图模式。虽然改革开放后,我们有过多种类型的国际合作,但是,在调查的技术手段上,没有过过“实招”。主办这此研讨会的目的,是想通过中美科学家共同工作,让我们地质调查专家观摩到西方区域地质调查的全过程,亲身体验西方区域地质调查的理念和技术方法,包括填图工作思路、野外资料的收集和成果的表达。

戴维司脚步没停,一口气爬上群山中一座山头,他指着四周,告诉大家为什么要把这个地方当成第一个观察点。因为站在这个位置,能够对四面的地形有个很好的整体把握。能够从整体地理环境中判断什么是异常的、让地质学家感兴趣的东西。他反复说这样的话:让地质引导你填图的方向,而不是你先设定方向。后来我明白,这正是东西方地质科学家区域地质调查填图重要的分歧所在。西方的地质填图受科学研究兴趣左右,中国的地质填图以生产为重心。

山脚下,零零散散坐落着几间农家院落,远远望去,门前几个村民如同大山中的几个点,但是明显感到他们在向我们张望。与这座山头相对的另一座山坡,牧羊人赶着一群羊,羊咩咩地叫,成为沉默的大山间唯一的响声。

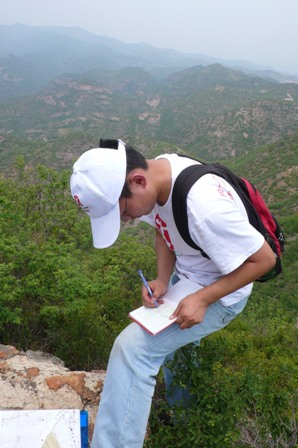

这些地质学家除外。他们在寂静的山上忙碌而兴奋。时而用地质锤敲击岩石,用放大镜仔细观察,时而用罗盘丈量地层产状,每一次异常地质现象的发现都会掀起一层波澜,之后是激烈的中英文交杂讨论,之后是认真的笔记。

根本就没有路,满山荆棘丛生,陡峭的山坡,滚动的碎石,跟着这些科学家,记者全程手脚并用,很多学生的身上被荆棘划出一道道血痕。地质学家说,今天爬的山,与他们往常爬的山相比,要小儿科的多。

方法不同,选择路线的思路就不一样。美国科学家对每个自己感兴趣的异常点都仔细推敲,发现问题后,不惜反复对比以求实证。中国科学家严格按照一定的网格方式定点,不忽视每一个地质现象,不遗失每一个图上可表示的地质体。通过每个点的描述,得出整体结论。两种方法,各有优长,几天下来,双方通过切磋武艺,更增进了了解。

活动结束后,记者采访了戴维司和一名来自南京地质调查中心的学员程光华。他说,这次活动让他感触很深。亲身感受到了两种技术的差别固然是收获之一,但同样让他印象深刻的是科学家共通的东西,比如对分歧的理解和客观态度以及严谨扎实的工作作风。戴维司说,“虽然方法上有分歧,但我们对分歧的认识,在科学家探讨的范畴,因为我们都热爱这个学科。”

交流

记录

交流

定方向

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号