近日,中国地质调查局地球物理地球化学勘查研究所能源与深地探测研究团队在班公湖-怒江洋构造演化方面取得新认识,该成果以“Divergent double subduction of Bangong-Nujiang Ocean revealed by high-resolution magnetotelluric data at 86°E in the northern Tibetan Plateau”为题发表于国际SCI期刊《Tectonophysics》。

班公湖-怒江缝合带位于青藏高原拉萨地体与羌塘地体之间,是班公湖-怒江洋消亡后残存在地表的遗迹,对于认识青藏高原的形成演化具有重要意义。班公湖-怒江洋的俯冲极性一直存在较大争议,目前的主流观点包括两个,一是班公湖-怒江洋向北俯冲消亡,二是班公湖-怒江洋分别向羌塘地体和拉萨地体下方俯冲消亡。

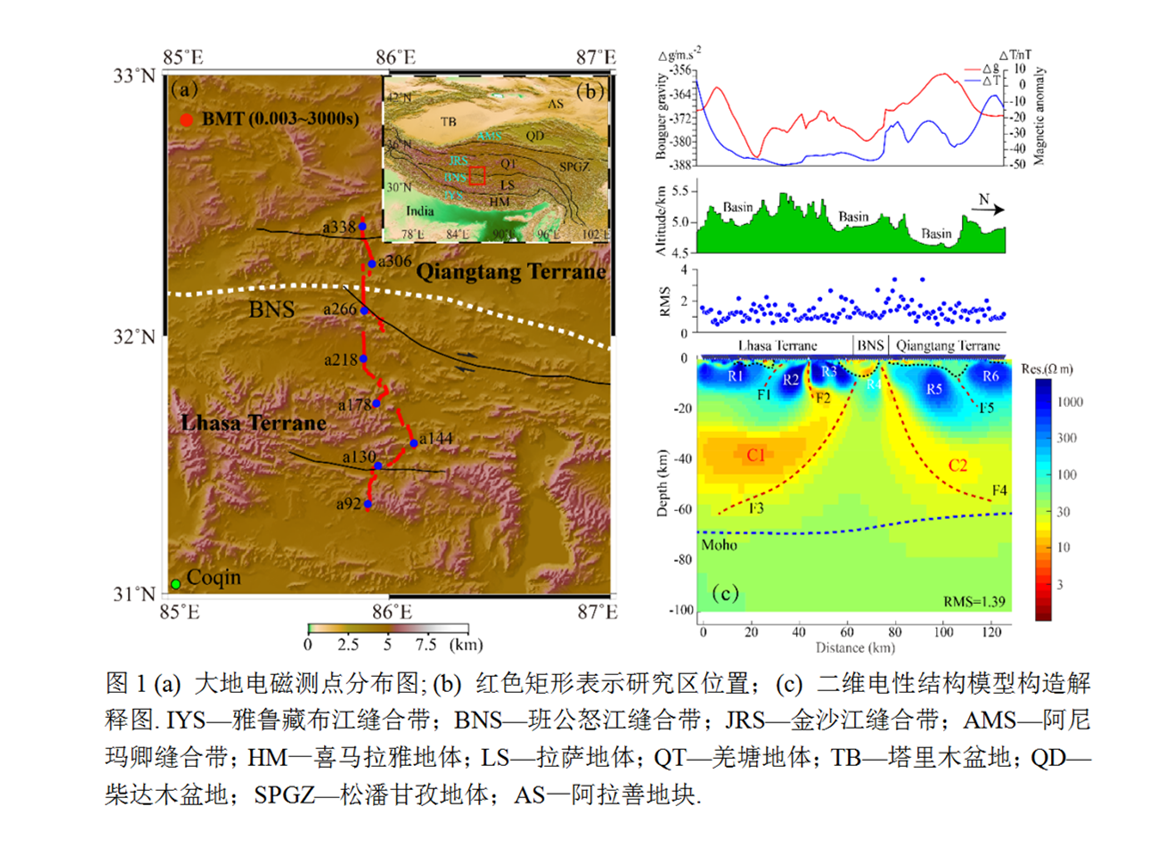

岩石圈结构记录了班公湖-怒江洋俯冲的深部过程,深部地球物理探测资料能够提供证据与约束,促进对其构造演化的认识。针对上述科学问题,研究团队利用横过班公湖-怒江缝合带的大地电磁剖面,获得了研究区可靠的高分辨率电性结构模型(图1c)。研究结果显示,拉萨地体下方向南倾斜的高导体C1和羌塘地体下方向北倾斜的高导体C2可能代表了班公湖-怒江洋的俯冲痕迹,支持其双向俯冲后闭合模式;拉萨地体北缘内部断裂带在印度欧亚大陆碰撞影响下可能发生了活化,并且具有新生地壳特征。