从“陆地找矿劲旅”到“海洋调查能手”——中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心转型发展纪略

金秋时节,烟台港,凯旋的中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心“海洋地质十七号”伴着海港内的碧波轻轻摇曳,沐浴着惬意阳光。而该船舶工作人员正是忙碌着正为其做着全面“体检”。

“海洋地质十七号”科考船

为海洋强国建设注入动能

渤海之滨的晨曦里,“海洋地质十七号”劈波斩浪,犁开蔚蓝海面;黄河入海口的湿地间,“自然之眼”静静守望,捕捉着草木与潮汐的脉动。这是对烟台中心当前以科技为笔、以数据为墨,在蓝色国土上书写新时代画卷的最好诠释。

近年来,通过系统性调查与创新性研究,烟台中心在我国海岸带地质调查工作中基本查清海岸带自然资源禀赋与地质环境本底,为生态文明建设和自然资源精细化管理提供了坚实支撑。

转制以来,烟台中心系统梳理1976年至2022年间岸线变迁与滨海湿地资源演化脉络,深入剖析不同区域岸线变化的驱动因素,为典型海岸带自然资源的动态管理注入数据动能。其中,黄河口岸线40余年来以向海扩张为主要特征,人工岸线占比显著提升。通过开展常态化岸滩侵蚀淤积监测,科研人员明晰了黄河入海口海滩地貌的季节性变化规律,构建了高分辨率数值模型,成功解析黄河三角洲非均衡演化机制,为海岸线生态修复提供了有力的理论与数据支撑。

装备硬实力的跃升成为海岸带地质调查的重要支撑。2024年1月19日,中国地质调查局首艘海岸带综合地质调查新型多功能科考船“海洋地质十七号”在山东烟台正式列装。自此,该船持续活跃于我国黄渤海海域,不仅完成海洋区域地质调查任务,填补了我国海陆衔接带第四系地质断层空白,而且积极服务海上风电等蓝色经济项目,实现“入列即投产”。

在黄河入海口,烟台中心的科研力量同样坚守岗位。自2022年起便在此驻扎的黄河三角洲项目组,以自然资源调查监测为基础,拓展观测全链条任务,联合地方政府打造起守护湿地的“自然之眼”。

从理论创新到技术突破,从装备升级到生态守护,烟台中心正以全方位的举措,为海洋资源开发利用与生态安全保障提供坚实地质支撑,为海洋强国建设持续注入动能。

自然资源部黄河入海口野外科学研究站

科技创新与人才建设双向驱动

人才是科技创新的根基,科技创新是人才成长的沃土。烟台中心坚持人才与科技双向驱动、互促共进,在海岸带地质调查领域走出一条从“跟跑”到“并跑”的转型攻坚之路。

转制之初,烟台中心面临海洋地质调查人才匮乏的困境。中心党委审时度势,确立“走出去、引进来”的人才发展战略,从力量雄厚的兄弟单位引进资深专家,聘请经验丰富的船长、轮机长坐镇,邀请行业专家跟船指导;建立“领军人才+团队”培养模式,实施“科研+生产”超蓝计划,着力塑造稳定的专业化技术团队。

“海洋地质十七号”正式列装后,面对“当年列装、当年海试、当年形成战斗力”的严苛要求——远超行业内2到3年的适应期,且无专项海试资金支持,全船人员秉持“边学边干、敢闯敢试”的信念,将钻探、物探、取样等调查手段全面整合上船,在海浪颠簸中蹚出一条自主发展之路。

入列伊始,行业内要求极高的“四锚定位”技术成为转型路上的“拦路虎”。这项被喻为“900吨级海上侧方停车”的技术,需通过四五百米长的锚索牵引4个近两吨重的锚点,将船体固定在1米范围内,受海上风浪、水下暗流的干扰,初期操作一次就需七八个小时。更严峻的是,船体晃动可能导致卡钻,使船与钻杆陷入“双困”局面。

面对难题,烟台中心开启全员集智攻关。操控团队从船长到船员、从机械手到信息传递员,一遍遍测试、一次次打磨,最终将“四锚定位”时长压缩至两小时。这一突破不仅大幅提升效率,而且彻底改变了依赖4台发动机维持船体稳定的传统模式,仅需1台发电机供电即可满足需求,每天节省油料费达5万元。

不仅如此,团队创新性研发出专用水下切割工具,可从钻杆内部精准切断故障部分,极大地排除了安全隐患,目前这一科研成果已获批国家专利。

不仅海上钻探,这几年,烟台中心在海洋环境监测方面也成绩斐然。2024年,黄河入海口海陆交互作用野外科学观测研究站获批自然资源部野外科学观测研究站。在渤海海域新布设的“海星”海底多参数观测系统已实现与多家科研单位观测站的组网运行,正持续产出共享数据。

截至目前,烟台中心在海岸带地质调查科研领域已培养中青年技术骨干12人,培养研究生5名,发表 SCI论文12篇,人才与科技相互成就的良性循环持续巩固。2025年9月,烟台中心申报的两项青年科学基金项目成功入选山东省自然科学基金拟立项名单,标志着其在海洋科学与资源环境研究领域的前沿探索能力获业内认可。

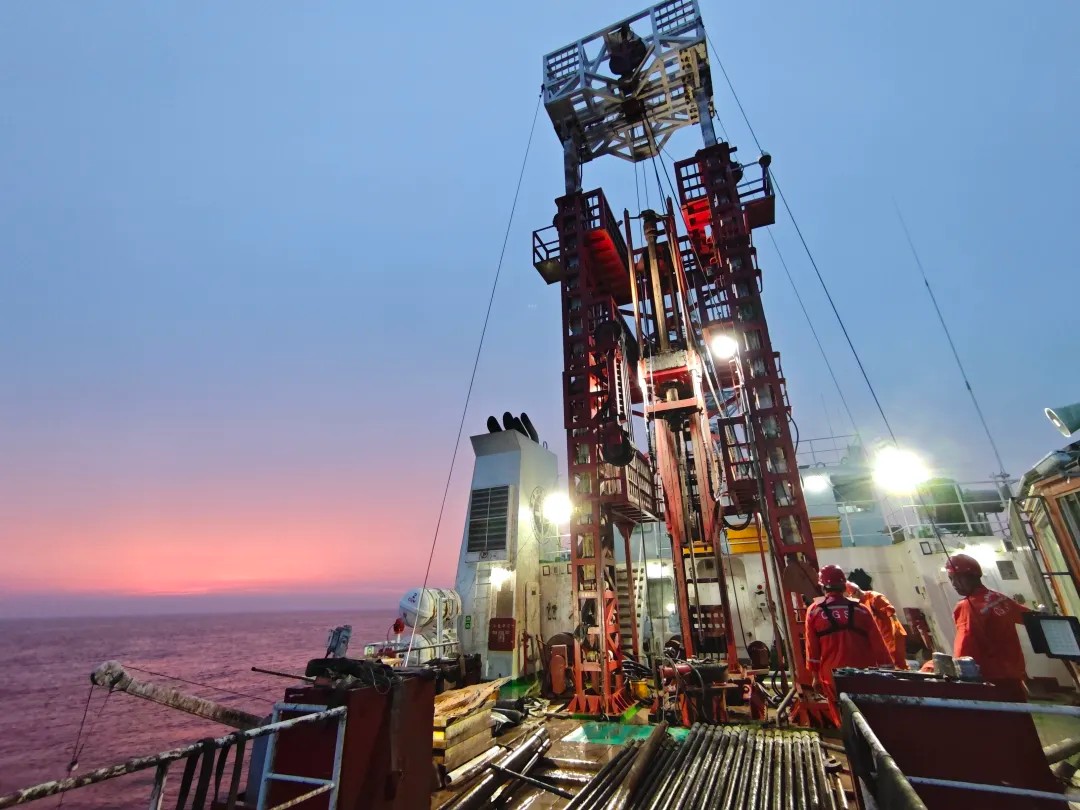

“海洋地质十七号”团队在工作

传承精神文化是制胜法宝

精神是队伍的灵魂,更是冲锋的号角。从对海洋地质一无所知的“旱鸭子”,到驰骋深蓝的“海上能手”;从零基础探索海洋地质调查,到攻克核心技术、刷新钻探纪录,烟台中心秉持“爱国奉献、开拓创新、艰苦奋斗”的精神,在茫茫大海上书写了一曲攻坚克难、忠诚奉献的奋斗赞歌。

这支曾经被誉为“陆地找矿劲旅”的队伍,成员大多从未与海洋地质打过交道。面对国家的需要,他们毅然扛起海上地质调查的重任。他们身上那股不服输的“吃苦劲”,成为攻坚克难的制胜法宝。没有人畏惧劳累,更没有人退缩于试错,即便遭遇剧烈晕船、呕吐到站不稳,也始终咬紧牙关坚守岗位。

2025年9月的北黄海之行,成为检验团队的“大考”,这不仅是钻探船列装后首次挑战超200米全取心钻探,而且将填补该海域深层地质调查的空白。然而,作业海域浪大流急、底质松散,强对流、暴雨等恶劣天气频发,给锚泊定位和钻探施工带来了超乎想象的难度。

原本10天的航次计划与伙食储备,因连续大风天气被迫延长至15天。当新鲜蔬菜水果消耗殆尽,船员们便以馒头、白米饭就着“海风”依然坚守在钻探一线,秉持“人歇钻机不歇”的原则,不放过任何一个短暂的天气窗口期。当被问及为何不撤航补物资时,他们朴实的话语道出了初心:“出一趟海要数十万元,不能浪费国家财产。”

当最后一段“铁板砂”岩心被成功提取,205米的钻探深度,不仅刷新了北黄海地质全取心纪录,而且标志着烟台中心的海洋调查能力迈上新台阶。

“海洋地质十七号”团队作业中

在他们身上,不仅有向海突围的拼闯斗志,更延续着历史传承下来的优良作风。登上“海洋地质十七号”,船员休息室的被子皆叠得方方正正、棱角分明;即便船舶停航、作业暂停,全员佩戴安全帽的规定仍被严格执行;船上禁酒、禁钓的纪律更是如钢铁般不可动摇。

循着这支队伍的足迹,记者找到了他们从陆地挺进海洋的答案,其背后是数年间从内陆走向深蓝,1000多个日夜的坚守。在外人看来不过是寒来暑往的轮回,对他们而言,却是每日与大海的相知相守、每刻与挑战的奋勇抗争。凭借这股不服输的韧劲,他们稳稳站上了海岸带地质调查的核心舞台。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号