追逐地震的人,记全国先进工作者、中国地质科学院地质研究所研究员李海兵

4月28日,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会隆重举行,共有1670名全国劳动模范和756名全国先进工作者受到表彰。中国地质科学院地质研究所研究员、自然资源部大陆动力学重点实验室主任李海兵名列其中,他也是自然资源系统唯一一位由中央和国家机关推荐的获奖者。

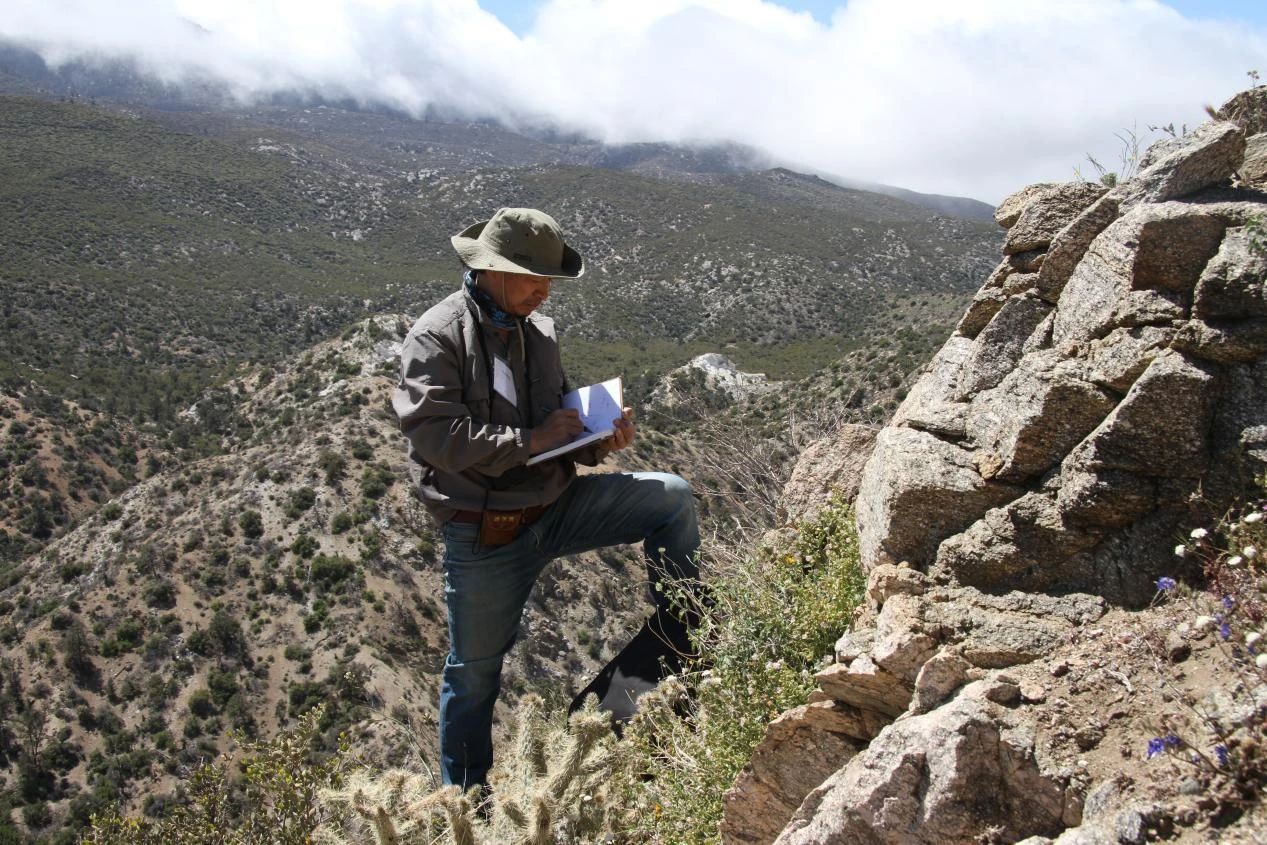

作为著名地质学家,李海兵在业内声誉卓著,不仅因其在活动断裂和地震研究领域的卓越成就,更因他数十年如一日扎根青藏高原、追逐地震奥秘的执着精神。

追风者——第一时间调查强震

李海兵领衔的“活动构造与断裂作用”科研团队是近20年来国内地震应急调查最多的团队。只要得知发生强震的消息,团队都会尽可能在第一时间赶到震中地区,在现场进行应急调查,研判地震原因和类型,用最快速度收集大量震后数据和信息。20多年来,国内6.8级以上的强震调查无一缺席。

李海兵对于活动断裂和地震的强力聚焦,始于2001年。

2001年11月14日东昆仑可可西里发生8.1级大地震,李海兵参加了震后调查。面对长达435千米的地表破裂,35岁的李海兵被深深震撼了,他的学术生涯由此分野为两个阶段——此前,关注地壳运动的古老遗迹,重点研究造山带的变形构造;此后,锁定“新鲜”的地壳运动,专注于青藏高原活动构造与地震机制研究。

如果说东昆仑大地震仅仅把我国陆域地震活跃期的序幕拉开一角,那么2008年5月12日震惊世界的汶川特大地震则将这一大幕正式拉开。

2008年5月至6月,李海兵与同事们在汶川、北川、青川等地进行了为期30多天的同震地表破裂带调查和研究。山塌路移,满目疮痍,他们冒着余震频发的危险,穿行在自然伟力留下的种种遗迹间,进行了拉网式的精细勘查和分析研判,获取了大量科研数据,及时形成了对发震机制的认识。在这段超高强度的工作中,李海兵也感受到了强烈的冲动——深入探索地震奥秘,减少这样触目惊心的人员伤亡和财产损失。这是自己作为地质学家无可推卸的责任!

必须掌握更多、更新鲜的基础数据资料!如此才能更好地认识地震、了解发生机理:是哪一条断层在活动?应力如何迁移?未来什么地方会有危险?地震发生有什么特殊的条件?有哪些特殊的现象?……

2010年4月青海玉树,2013年4月四川雅安,2014年2月新疆于田,2016年11月新疆阿克陶,2017年8月四川九寨沟,2021年5月青海玛多,2022年1月青海门源、9月四川泸定,2024年1月新疆乌什,2025年1月西藏定日……李海兵团队“追赶”地震的足迹,也汇成了近年的中国强震时空分布图。

也正是基于这样长期的追踪,他带领团队确定了阿尔金、东昆仑、龙门山、鲜水河等青藏高原主要断裂带的几何展布,研究了断裂的运动速率、强地震复发周期和地震迁移趋势,为区域稳定性评估、中长期地震预测和地震监测部署提供了科学依据。

攀登者——“世界屋脊”追梦人

中国进入21世纪以来的大多数强震都发生在青藏高原及其周缘,而李海兵也已经在青藏高原上行走了37年。

从1988年本科毕业踏足祁连山,1992年做硕士论文上东昆仑考察研究断裂带开始,他的足迹从祁连山、阿尔金山、东昆仑山,逐渐向南拓展至西昆仑、帕米尔、羌塘、喀喇昆仑、喜马拉雅、龙门山、鲜水河、金沙江、怒江、澜沧江、红河。

正在剧烈活动的青藏高原,地震频繁、强震多,构造断裂多样,地震类型齐全,是研究活动构造尤其是地震的天然实验室。但这里的野外工作,却极其艰苦,且危机四伏。

2003年深秋,喀喇昆仑山上风雪交加,李海兵已在此跑了四个多月的野外。野外工作即将结束的时候,他因感冒诱发肺水肿,病倒在海拔5000多米、交通不便、人迹罕至的山区,生命垂危。队友急忙将他送到西藏阿里地区人民医院,医生一看就说希望渺茫。全力抢救了一周后,队友们又连续不断地开了几天车,把他运送到低海拔的拉萨救治,在拉萨的部队医院住了一周,稍微稳定后赶紧回到北京,又住了一个多月的医院,终于捡回了一条命,但从此也留下了病根——严重的肺部纤维化。

尽管医生严令禁止他再赴高原,然而,工作区在青藏高原,研究项目在青藏高原,科学梦想在青藏高原,李海兵却从未动摇。

人们对于热爱,往往会不惜代价。第二年,李海兵又踏上青藏高原。直到现在,他每年都会在青藏高原野外工作至少二三个月,而他的科研成果如青藏高原般拔地而起,日益丰硕,愈发引人瞩目:至今已发表学术论文400余篇,其中被SCI正式收录论文230余篇,第一作者及通讯作者130余篇,出版专著7部。

2025年初,他牵头完成的“青藏高原中部非均匀地壳变形演化及其大型断裂带的控制作用”在中国地质调查局和中国地质科学院2024年度十大科技进展中排名第二。往前追溯,在2023年度、2022年度、2020年度以及2014年度中国地质调查局和中国地质科学院的“地质科技十大进展”中,李海兵领衔的“青藏高原大型地震断裂带的变形机制”“青藏高原强震破裂与传播机制”“ 新发现和厘定鲜水河木格措南全新世活动断层与色拉哈挤压阶区并有效服务重大工程规划论证”及“汶川地震机制”等也赫然在列。

汶川地震考察时不畏生死的逆行、超乎常人的不眠不休,同事们看在眼里;青海玛多地震后沿着地表破裂带徒步考察几十公里,脸被寒风和强烈的紫外线剥去了一层皮,同事们记在心上。有这样的领军者,团队成员又有谁能不热血沸腾、竭尽全力?在他的影响下,一批批年轻人成长起来了,比利时籍活动构造专家Marie-Luce Chevalier(马晓丽)也慕名前来加入其中。如今,李海兵团队已入选自然资源部重点领域科技创新团队,并成为国内外活动构造、断裂作用与地震机制研究的一支重要力量。

钻探者——在不懈探索中寻找答案

李海兵的父亲在安徽324地质队工作,常年在野外钻探找矿。耳濡目染之下,李海兵1984年考入武汉地质学院,开启了与父亲殊途同归的地质人生。

大学毕业后的李海兵被分配到中国地质科学院地质研究所,随即跟随中国科学院院士许志琴奔赴西部各地进行野外地质调查。1992年至2004年,李海兵继续求学,先后师从莫宣学、许志琴和Paul Tapponnier三位院士,增加学识,锻炼胆识,在磨砺中成长成熟。

记忆中的时光打散后重聚,便构成了一个个鲜活的片段——

东昆仑,李海兵脖子上挂着装有岩石样品的地质包,头顶裹好的野外记录本和地形地质图,冒险穿越湍急河流。河水夹杂着大大小小的冰块,撞向胸口,冷得刺骨。

西昆仑,他在零下30多摄氏度的漫漫飞雪中艰难跋涉,身后的高山、脚下的莽原,白茫茫一片。

还有那在青海玉树身陷沼泽泥潭的狼狈,在四川芦山高山滚石间飞奔的惊险,在羌塘无人区与高原反应无声的抗争……

李海兵还有两个身份,一个是江苏东海大陆深孔地壳活动国家野外科学观测研究站站长,一个是国家重大科技专项“汶川地震断裂带科学钻探工程”的总地质师。

两项科学深钻项目,前者致力于研究“深地结构与演变”“壳幔物质与循环”“大陆变形与深部过程”“大陆成矿与深部制约”四个研究方向,完钻后观测中国东部地壳深部细微变动与微小地震,揭示包括郯庐断裂带在内的地壳活动信息;后者则依托汶川地震断裂带上的6口科学群钻,开展地质构造、地震地质、岩石力学、化学物理、地震物理、流体作用和流变学等多学科研究,综合地球物理测井、岩心以及通过主、被动震源地震成像和观测,识别活动断裂各种构造要素,测量断裂破碎带的宽度和破坏强度,确定断裂的构造与变形属性。完钻后观测大地震后断裂带如何愈合与应力如何调整的过程,对大地震和复发微地震的源区进行多学科四维综合观测和监测,揭示控制断裂活动及地震发生的物理和化学作用机制。

作为深入地壳内部、探寻地震奥秘的“科学探针”,快速回应大地震的汶川科钻占据了李海兵更多的时间和精力,而长达十几年的连续观测,也为他带来了一系列突破性、颠覆性的新认识,特别是首次发现大地震后断裂带的快速愈合过程,改变了地震后断裂带需长时间缓慢愈合的传统认知,解决了困扰地震地质和地震物理学领域几十年的重大科学问题,发展了地震断裂理论,并准确评估了鲜水河断裂带未来强震危险区,为中长期地震预测提供了重要经验。

活动断裂与地震研究需要更长尺度的坚守。

李海兵知道,只有时间,才能会聚成答案,而自己要做的,唯有心无旁骛,唯有继续前行。目前,他一如既往地醉心钻研:一方面通过深地国家科技专项和国家基金委重点项目,继续对龙门山断裂带和鲜水河断裂带进行长期系统的地球物理地球化学多参数长期监测,并对鲜水河断裂的力学与变形机制深入研究,探寻地震发生的机理;另一方面则是进行对整个中国大陆构造演化及其格架的专题调查。

持之以恒的无私奉献、忘我拼搏,为李海兵赢得了广泛的尊敬,也为他带来了许多的荣誉:国土资源部“青藏高原地质理论创新与找矿重大突破先进个人”、“国家百千万人才”、“国家有突出贡献的中青年专家”、中国地质调查局“卓越地质人才”、全国地质勘探行业“最美地质队员”,以及2021年中央和国家机关五一劳动奖章、2023年全国五一劳动奖章、2025年全国先进工作者。

从目标和工作方法上看,科学研究与勘查钻探大不一样,但李海兵始终把父亲的身体力行放在心里:只有向着目标不停地钻进,才能钻透坚硬的地层,完成使命。从追逐地震到深钻地壳,他用一生的行进证明:科学探索的终极使命,在于为人类揭开自然的谜题,铺就安全的未来。突破重重阻力,向未知进发。或许,这就是人生的意义。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号