藏南超钾质岩研究新进展——富集特征继承自地幔源区

藏南超钾质岩是理解造山带地幔性质及演化的窗口,一直是青藏高原研究的重要热点。藏南超钾质岩具有极为富集的地球化学特征,但其富集的原因存在争议。多数学者认为其富集特征继承自富集地幔源区,而一部分则认为壳源富集组分的加入是超钾质岩富集特征形成的重要原因。导致上述争议的主要原因是,以往的研究多基于全岩地球化学数据开展,而全岩通常代表岩石中不同矿物机械混合的产物,具体富集过程难以捉摸清楚。相比之下,岩浆中一些结晶温压范围较大的矿物,例如单斜辉石,往往在其结晶过程中记录着岩浆组分的细微变化,为恢复超钾质岩浆起源与演化提供了难得的机遇。为此,中国地质调查局地质研究所杨志明研究组在精细厘定藏南超钾质岩中单斜辉石斑晶结晶历史的基础之上,结合矿物原位微区分析结果,试图恢复其超钾质岩浆的地壳演化过程,揭示富集原因和源区交代特征。

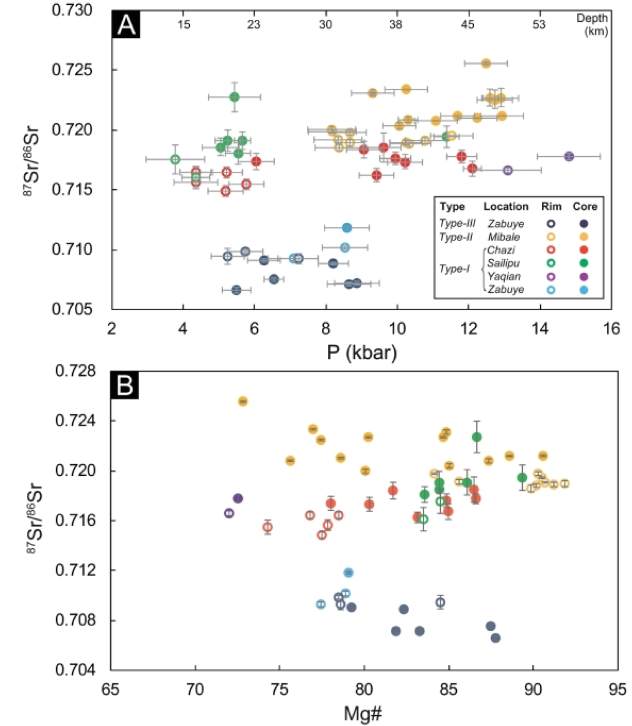

图1. 单斜辉石斑晶组分图解

结果显示,藏南超钾质岩经历了结晶分异、岩浆混合和同化混染一系列复杂的地壳过程。结晶分异导致正常结晶的单斜辉石斑晶(type-I)具有与其地幔源区相同的组分特征,其Mg#和Ni含量从核部(Core)到边部(Rim)逐渐降低,而不相容元素(REE,Sr,Zr等)含量逐渐升高。一些单斜辉石斑晶(type-II,-III)的不平衡结构(例如反环带、熔蚀结构)指示岩浆混合,而混合导致的type-II,-III中高Mg#、Ni环带相比正常环带(87Sr/86Sr:0.70929-0.72553)具有相对较低的不相容元素含量和87Sr/86Sr比值(0.70659-0.71977;图1A、B中type-II的Rim和type-III的Core)。同化混染作用的主要证据是地壳捕虏体的广泛产出,考虑到这些捕虏体相比寄主超钾质岩(0.708-0.710)具有低得多的全岩87Sr/86Sr比值(0.711-0.722),地壳组分的加入会引起相对亏损而非富集。显然,以上结晶分异、岩浆混合和同化混染作用都不能导致超钾质岩的富集特征。同化混染和岩浆混合作用引起超钾质岩浆的亏损同样体现在type-I斑晶由核部向边部逐渐降低的87Sr/86Sr比值上(图1A、B),这也与基于EC-E′RAχFC模型的模拟结果一致。因此,推断藏南超钾质岩的富集特征继承自源区。此外,单斜辉石斑晶的低Ti/Eu比值(<1500)和高(La/Yb)N数值(>8)指示超钾质岩源区遭受过碳酸盐交代为主的交代作用(图1D)。

上述藏南超钾质岩的富集特征形成机制的厘定,为理解青藏高原新生代岩石圈演化及高钾埃达克质岩石的形成提供了重要约束。本研究得到国家自然科学基金委项目(项目号91955207, 41825005)资助,研究成果近期在线发表在著名岩石学期刊《Journal of Petrology》上(Li, W. K., Yang, Z. M., Chiaradia, M., Zhou, L. M., and Hou, Z. Q., 2021. Enrichment nature of ultrapotassic rocks in southern Tibet inherited from their mantle source, Journal of Petrology, doi:10.1093/petrology/egab060),博士生李炜恺为第一作者,杨志明研究员为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1093/petrology/egab060

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号