广州海洋局水合物演化机制研究获系列成果

南海是我国海域天然气水合物赋存的主要区域,学术界关于南海近期连续水合物演化史及其分解触发机制仍存有较大争议,甲烷渗漏引起的海洋环境和生物效应也尚不清晰。近年来,中国地质调查局广州海洋地质调查局实验测试研究所教授级高级工程师陈芳牵头团队通过对南海天然气水合物钻探岩心沉积物开展系统研究,在水合物分解的地球化学记录、水合物演化、触发机制及生物环境方面取得系列新的研究进展。相关成果已陆续发表在《Geophysical Research Letters》(地球物理研究通讯)、《Ore Geology Reviews》(矿产地质论评)、《Chemical Geology》(化学地质)、《Minerals》(矿物)和《Science China Earth Sciences》(中国科学:地球科学)等国内外著名地学期刊。

一是开展天然气水合物分解的触发机制研究,证实了南海北部冷泉碳酸盐岩确实与水合物有关,提出温度对水合物稳定性影响更大等新认识,并首次提供高海平期存在强烈甲烷渗漏活动的证据。天然气水合物在海洋沉积物中处于动态的平衡状态,极易受到温度和压力变化引起分解,释放大量的甲烷至海水甚至大气中,因而了解其触发机制对于资源和环境调查都显得尤为重要,也是目前水合物研究最受关注的热点问题之一。

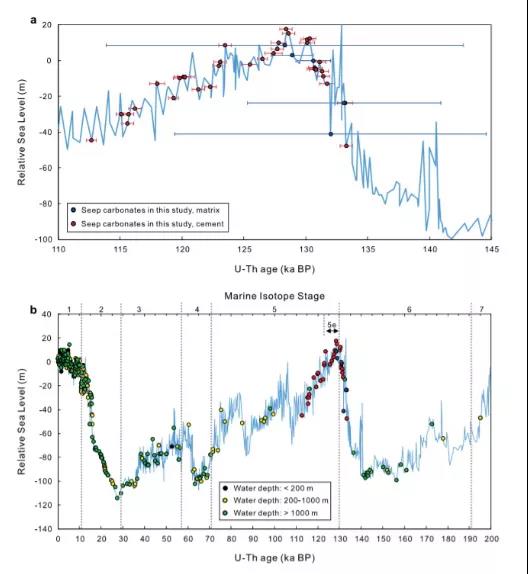

广州海洋局陈芳及团队邓义楠、庄畅等,联合上海海洋大学、中国科学院南海海洋研究所等相关人员组成课题组,通过测试东沙海域含水合物钻孔岩心中发育的自生碳酸盐岩U-Th(铀-钍)年龄,收集迄今为止已公开发表的全球冷泉自生碳酸盐岩测年数据,并投放在全球20万年来海平面-年龄变化曲线进行研究,获得水合物分解释放及冷泉活动发生在高海平面,甲烷渗漏在高海平面暖期活动强度最大,其诱因可能与底层海水变暖有关,与压力相比,温度对水合物的稳定性影响更大等新认识,与过去普遍认为的压力是影响南海水合物动态的主要因素这一传统认识大相径庭。研究成果证实了南海北部冷泉碳酸盐岩确实与水合物有关,并首次提供了高海平期存在强烈甲烷渗漏活动的证据。

图1全球海平面变化与甲烷释放关系图解

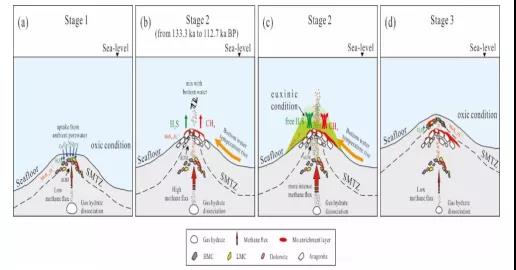

二是揭示了南海东北部二十万年以来较为完整的水合物分解演化历史。研究人员通过对含水合物钻孔岩心所获连续沉积冷泉碳酸盐岩样品进行了系统地球化学分析,结合前期测年结果,揭示出南海东北部二十万年共发生了三大期的甲烷渗漏事件。通过开展多种微量元素特征研究显示,第一期和第三期的甲烷渗漏强度较小,主要局限于沉积物中,对海洋环境影响微乎其微。而第二期规模极大,形成于13.3-11.3万年之间,大量的甲烷向上渗漏至海水中,极大的影响了海洋环境。研究首次提出了天然气水合物分解可能导致海底局部的硫化环境。

图2南海北部近二十万年以来水合物释放历史

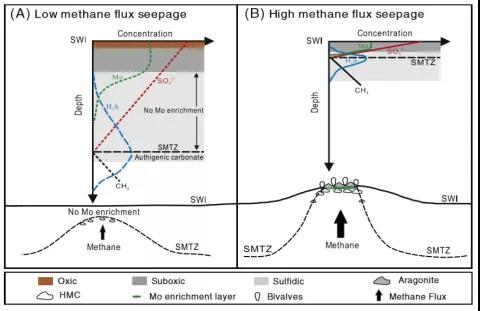

三是建立起新的水合物分解事件识别指标。识别天然气水合物分解事件对于了解水合物成藏模式及地质历史时期甲烷在全球碳循环中的作用具有重要意义。研究人员在含水合物钻孔岩心的沉积物和碳酸盐岩样品中发现了多层微量元素钼(Mo)的强烈富集,最高富集系数达到273(富集系数>10属于强烈富集),而正常半深海沉积物中Mo的含量偏低,一般富集系数≤1。Mo元素的富集是高度还原硫化环境的指示,推断其富集与天然气水合物分解释放的甲烷厌氧氧化作用有关。由于Mo在地质样品中所赋存的硫化物易于保存,因此,Mo作为有效的地球化学指示剂,能够更好地用于示踪地质历史时期中甲烷渗漏的强度和大规模的水合物分解事件。

图3水合物甲烷渗漏区Mo元素富集机制

四是对天然气水合物释放与海底生物关系取得新认识。水合物分解伴随着大量的甲烷渗漏至海水中,从而养育了冷泉生物群。然而,冷泉区生物众多,甲烷渗漏与各类生物存在何种联系目前尚未十分清晰。研究团队对南海北部深水洋流途经海域的天然气水合物异常区钻探站位采集到的冷水珊瑚、冷泉碳酸盐岩进行了鉴定,对其矿物、元素、稳定同位素进行测试和研究。鉴定出3个种的冷水珊瑚,发现南海冷水珊瑚的成因是在洋流作用下多种因素作用的结果。

研究指出,以甲烷为主的冷泉流体形成冷泉碳酸盐岩,为珊瑚生长提供了硬质基地。渗漏最终停止后,来自西太平洋的深水洋流携带“富营”物质维持冷水珊瑚的生长和堆积。甲烷不仅可以直接为海底生物提供能量,也可间接的支撑珊瑚等生物生长。研究拓展了南海北部海底洋流、冷泉流体的环境效应研究视域。同时,研究团队首次发现在晚第四纪沉积中底栖和浮游有孔虫碳同位素值同时出现极低值事件,对解释陆坡甲烷气释放能否贯穿上层海水及有孔虫碳同位素负偏因素有很好的研究意义。对资源勘探及古海洋环境研究具有重要意义。

以上研究成果得到国家自然科学项目基金(No. 41372012、41776066和41803026)和南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)人才团队引进重大专项(GML2019ZD0506)的共同资助。

论文信息如下:

Chen, F., Wang, X. D., Li, N., et al., 2019. Gas hydrate dissociation during sea-level highstand inferred from U/Th dating of seep carbonate from the South China Sea. Geophysical Research Letters, 46, 13,928–13,938.

Deng, Y., Chen, F., Hu, Y.,et al., 2020. Methane seepage patterns during the middle Pleistocene inferred from molybdenum enrichments of seep carbonates in the South China Sea. Ore Geology Reviews, 125, 103701.

Chen, F., Hu, Y., Feng, D., et al., 2016. Evidence of intense methane seepages from molybdenum enrichments in gas hydrate-bearing sediments of the northern South China Sea. Chemical Geology, 443, 173–181.

Deng, Y., Chen, F., Li, N., et al., 2019. Cold-Water Corals in Gas Hydrate Drilling Cores from the South China Sea: Occurrences, Geochemical Characteristics and Their Relationship to Methane Seepages. Minerals, 9, 742.

Zhuang, C., Chen, F., Cheng, S., 2016. Light carbon isotope events of foraminifera attributed to methane release from gas hydrates on the continental slope, northeastern South China Sea. Science China Earth Sciences, 59, 1981–1995.

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号