广州海洋局专家初步揭示南海北部二十万年以来水合物演化历史

来源:地调局广州海洋局

作者:邓义楠

发布时间:2020-12-10

近日,中国地质调查局广州海洋地质调查局邓义楠和陈芳作为第一作者在国际著名矿床期刊《Ore Geology Reviews》(矿床地质论评)在线发表合作科研成果“Methane seepage patterns during the middle Pleistocene inferred from molybdenum enrichments of seep carbonates in the South China Sea”(《南海冷泉碳酸盐岩钼元素富集对中更新世以来甲烷渗漏特征的指示》),该成果初步揭示南海北部二十万年以来水合物演化历史。

冷泉普遍存在于大陆边缘,与天然气水合物息息相关,具有重要的资源和环境意义。然而,关于南海连续的水合物演化史及其引起的海洋环境响应至今仍未可知。

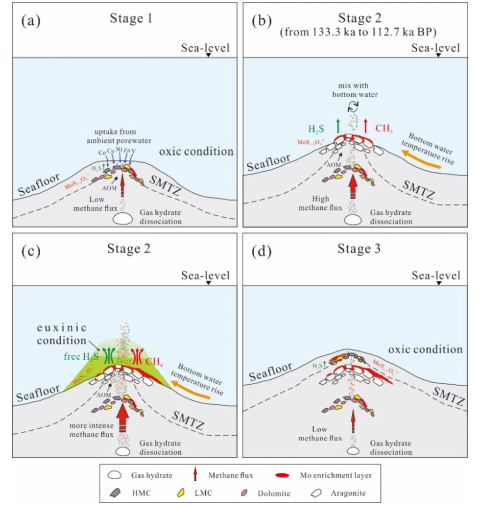

广州海洋局研究人员对东沙海域冷泉碳酸盐岩样品进行系统的地球化学分析,揭示了南海北部存在三大期的甲烷渗漏事件,其中第二期形成于13.3-11.3万年之间。碳、氧同位素显示甲烷主要为生物成因,源于底部天然气水合物的分解。研究也发现钼元素特别富集,表明该时期存在异常强烈的甲烷渗漏至海水,并可能导致海洋局部硫化。研究成果对了解南海冷泉和水合物演化历史,解释甲烷渗漏对海洋环境和全球气候变化的影响具有重要的指示意义。

《Ore Geology Reviews》为中科院地质学小区1区Top期刊,2019年影响因子3.9。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号