大洋磁条带的奥秘

大洋磁条带是什么?它是如何产生的?它的存在与发现又有什么意义?那就让我们来共同探索一下吧。

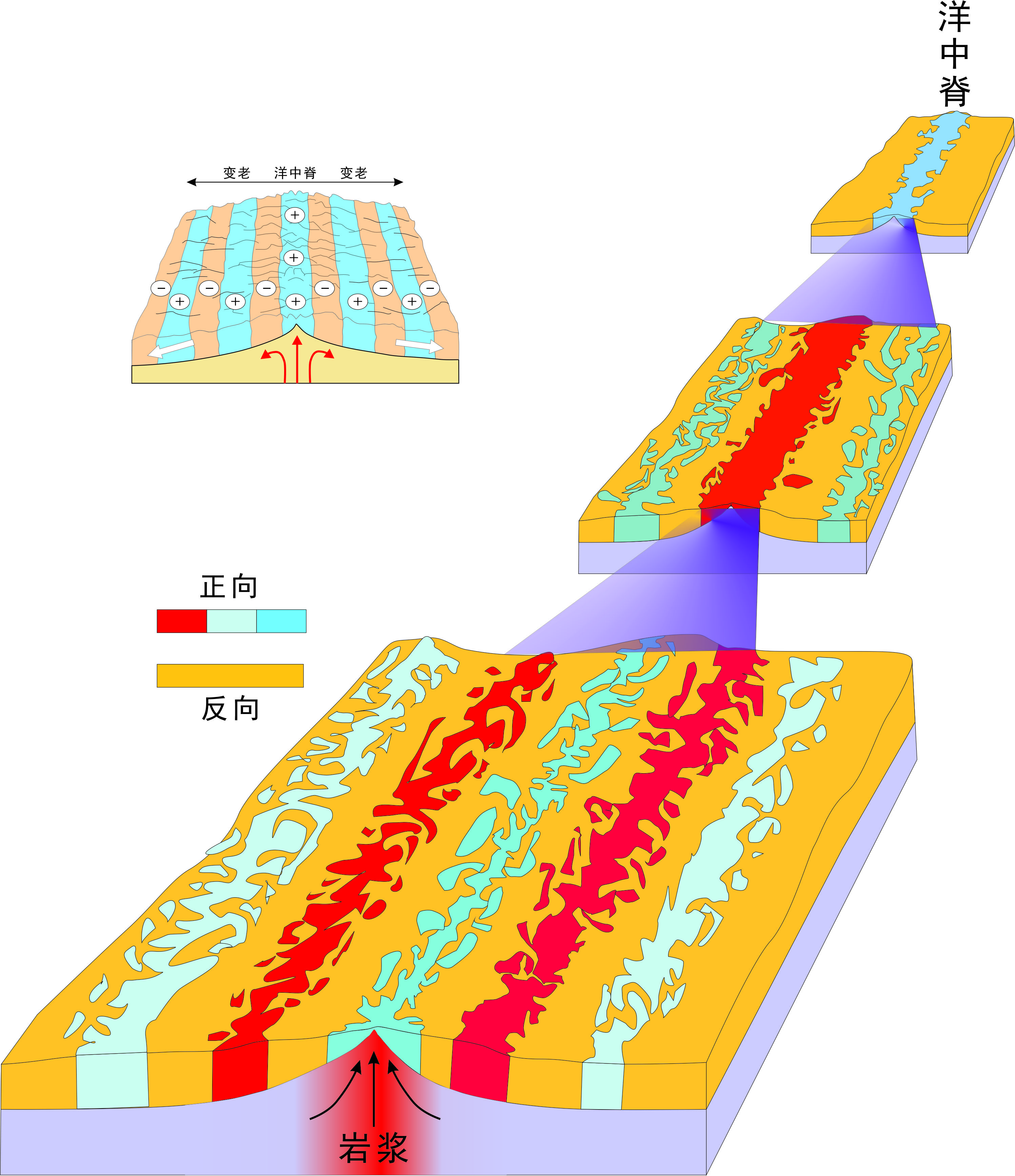

大洋磁条带存在于大洋底部,看不见摸不着,20世纪50年代,人们通过磁测资料发现,在广阔的大洋底部存在着一条条带状磁异常,这些磁异常的走向与大洋底部称为“洋脊”的巨大山脉平行,以洋脊为中心,磁异常条带对称排列,呈周期性正负交替变化,每一条磁条带宽度不超过数十千米,长度可达数千千米,这些带状磁异常就是我们所谓的大洋磁条带。

大洋磁条带又是如何产生的呢?说起大洋磁条带的成因,我们不得不提到另一个有名的假说——海底扩张说。20世纪60年代罗伯特•迪茨(Robert Dietz)和哈雷•赫斯(Harry Hess)提出了海底扩张说,即高热流的地幔岩浆沿洋中脊的裂谷上涌冷却形成新的洋壳,以洋中脊为界,新生洋壳扩张,把两边老的洋壳向两旁推挤,然后在海沟处洋壳潜入地幔消亡。但假说毕竟还是假说,得到广泛的认可,还需要确凿的证据。而大洋磁条带的发现为这一假说提供了最为有力的证据。

1963年1月,加拿大地球物理学家劳伦斯•莫里(Lawrence Morley)提出:洋中脊处不断喷涌出来新岩浆,在冷却形成新洋壳的过程中,当其温度下降到居里点(500—450℃)以下,玄武岩、橄榄岩等洋壳岩石内的磁铁矿被磁化,记录下当时的地磁场。随着洋中脊处不断形成新洋壳把两边老的洋壳向两侧挤,于是地磁场就在洋中脊两侧被岩石对称记录了下来。在过去亿万年的地球发展过程中,地球磁场南北极曾多次发生倒转,新生洋壳岩石会按新的方向被磁化,从而形成了我们现在所看到的磁条带正负交替变化的现象,记载了沧海桑田变化的奥秘(图1)。这一经典理论现在被写入每本地质教材,但当时却遭到Nature及Journal of Geophysical Research的拒绝,直到1967年才被刊登在文学杂志Saturday Review上。同年,英国地质学家弗雷德里克•范恩(Frederick Vine)、德拉蒙德•马修斯(Drummond Matthews)根据海底扩张学说也提出相似的简单解释。三位科学家的研究成果,最终为人们广泛认同。

大洋磁条带的存在与发现又有什么意义?现代磁测研究表明,垂直于洋中脊对称式分布的各磁异常条带的宽度和地磁场倒转事件的持续时间长短成正比关系:将磁异常条带宽度所代表的距离除以该条带的时间跨度就能够计算出海底扩张的速度,大约每年数厘米。因此,大洋磁条带不仅证明了海底扩张的存在,而且根据海底扩张的速度和海底的宽度就可以计算出整个洋底不同部分的年龄,最老的海底为侏罗纪,大约2.2亿年左右,它和实测的年龄数据十分吻合。

大洋磁条带为研究大洋构造演化历史提供了依据。通过对大洋磁条带的探测,可以对大洋构造等进行深入研究。其中,洋底构造对解决地壳起源、演化等地质学根本问题关系极大。

大洋磁条带

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号