沂蒙山区1:5万水文地质调查成果显著

地调局水环中心承担的“沂蒙山区1:5万水文地质调查”子项目,归属于“集中连片特殊困难区水文地质调查与供水安全示范”项目。本项目以“需求为导向”,以“问题求深化”,开创“调查与研究同步走”的地质调查新模式,通过开展基岩山区地下水赋存规律研究、水文地质遥感技术运用与地球物理勘探技术方法组合与成果解释探索,有效提升了项目成果质量和服务水平。本项目取得成果包括以下几个方面。

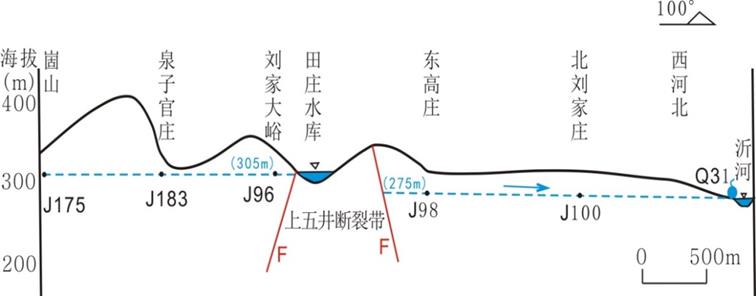

首先厘定了工作区含水岩组划分,分析了主要断裂构造的水文地质性质,提高了水文地质资料精度。根据工作区地下水赋存特点,划分了五个含水岩组及五个含水岩组亚类;针对工作区内主要构造行迹,选取了上五井断裂(北东向,图1)、韩旺断裂(北西向)、燕崖断裂(近东西向)进行了断裂构造水文地质性质分析,认为北东向断裂以阻水为主,在两盘岩性差异显著、且垂向差异及升降强烈的情况下,可形成导汇水通道,而北西向断裂以导水为主,近东西向断裂以阻水为主,在断裂性质转换处发生水文地质性质转换。

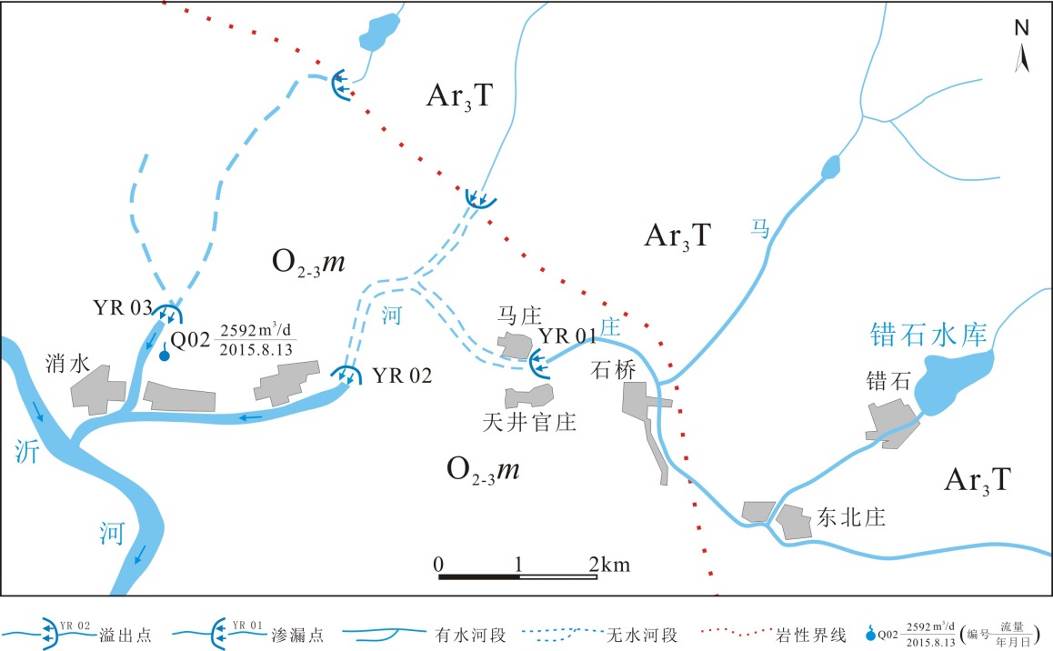

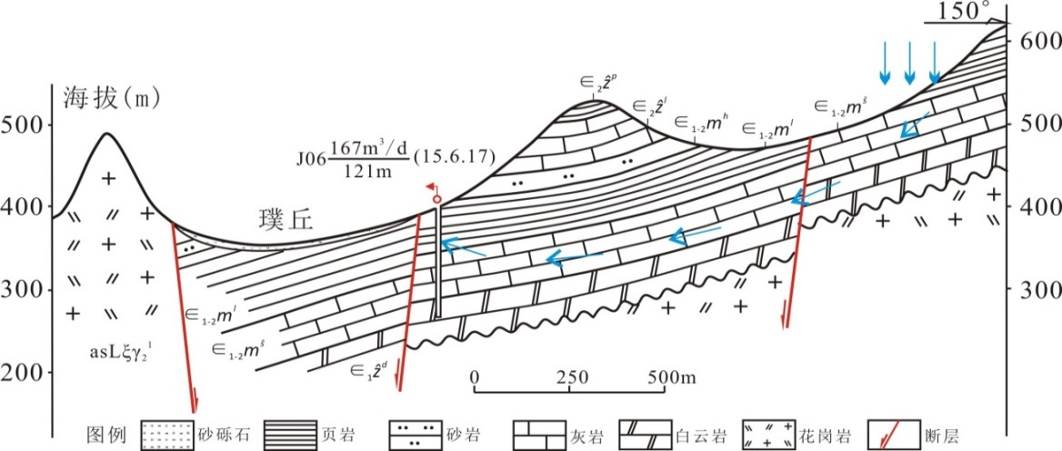

其次细化了工作区的地貌类型并分区,总结了区域地下水补径排规律,完成了地下水系统五级划分,查清了地下水环境现状,圈定了富水块段,明确了沂蒙山区蓄水构造模式。工作区地貌可细化为构造侵蚀、侵蚀剥蚀、剥蚀溶蚀、侵蚀溶蚀、堆积地貌及断陷盆地6大类。地貌类型的组合分布与地下水系统划分、地下水补径排关系密切,在系统补给区一般为侵蚀剥蚀低山区,沿径流逐渐过渡为侵蚀剥蚀丘陵—侵蚀溶蚀低山,浅径流转化为深径流,在河谷区以大泉、水井集中排泄,形成地表水与地下水频繁转换特征(图2)。根据工作区地下水流场分析,结合地形地貌与地表水系统,划分了花林、三岔、九山、南鲁山、鲁村、南麻、梓河、东里、马站9个五级地下水系统,详述了各系统边界、含水岩组分布及特征、地下水补径排特征、地下水水位以及水化学动态。查明了以面状农业污染为主,点状畜业粪便和厂矿废水为次的地下水环境污染现状,确定了主要污染组分,为地下水污染防治提供了依据。沂沭河源头区以山间断块岩溶蓄水构造为主,在构造与岩性组合有利部位,圈定地下水富集带21处(图3),允许开采量达80000立方米/天。

第三是通过水文地质调查,圈定了富锶矿泉水分布范围,结合水文地质条件,分析了成因,提出了合理开发利用措施。查明工作区内富集的矿泉水以锶型为主、偏硅酸性次之,首次在车场发现锂含量达到矿泉水标准的地下水,圈定了7处富锶矿泉水水源地,分析认为花岗岩基底经区域地质构造连通岩溶水,形成了水量可观、水质良好的优质天然矿泉水。当地经济林果业的快速发展,农药化肥的过渡使用正在加速地下水质劣化,建议在矿泉水水源区和富集区加大林果业整治和圈定水源保护区。

第四是通过实施探采结合示范工程,解决了4.4万余人饮水困难,践行“项目落地、成果开花”的承诺,认真落实了精准扶贫的要求。2015年度共实施完成娄家铺子、池埠、毫山、北官庄、三宝官庄、石楼、四官旺、侯家官庄、计宝峪、荷花池、黄土泉、车场等16口探采结合井,合计进尺2377米,涌水量达17856立方米/天,为西里镇、鲁村镇集中供水提供了饮用水水源,解决了4.4万余人饮用水困难。

五是通过开展典型岩溶洞穴探测,为“溶洞之乡”提供技术支撑和景观设计服务,有效提升了岩溶景观资源开发。通过与地方旅游实际对接,项目组对区内3个层位6个典型洞穴进行了探测,共计探测长度1477米,在中层溶洞中发现了第四纪冰期沉积物,绘制了洞穴平剖面及截面图,优化了景观导游图和洞穴四维展示图,提高了科普知识展示度。

六是开展了基岩山区水文地质遥感技术和地球物理勘探技术新方法探索性应用研究,为支撑基岩山区水文地质调查理论与技术方法体系建设提供了素材。针对调查区特殊地质环境条件,形成了不同类型地下水勘查的多种方法技术组合模式。利用遥感技术,解译验证水文地质点和地质地貌点及线性构造,有效提高了水文地质测绘效率;通过不同反演方法获取的反演结果对比,反演结果与原始资料的对比,不同种物探方法结果的对比,去伪存真;通过正演问题与反演问题相结合、地质资料与物探资料相结合、定性解释与定量解释相结合的三项结合,提高了物探成果的地质解释准确度。

图1 上五井断裂(崮山—西河北)水文地质示意图

图2 南麻地下水系统小水泉泉域“三水”转化关系示意图

图3 璞丘地下水富集带水文地质剖面

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号