地质人,唱响劳动赞歌

来源:国土资源报

发布时间:2014-05-04

黑龙江省区调所组建了地学大剖面调查青年突击队。田世攀 供图

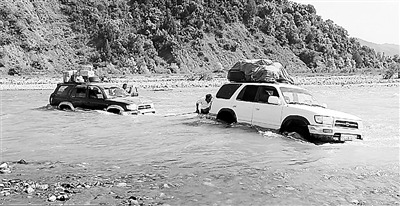

在湍急的河流里考察车艰难前行。孟 津 供图

任留东在南极科考。

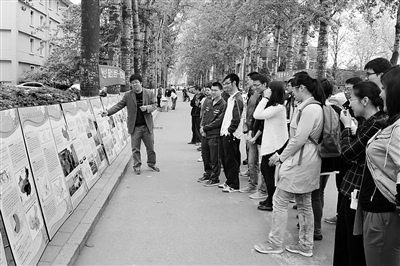

郭高轩(左)在首都师范大学进行科普活动。 本报记者 滕 艳 摄

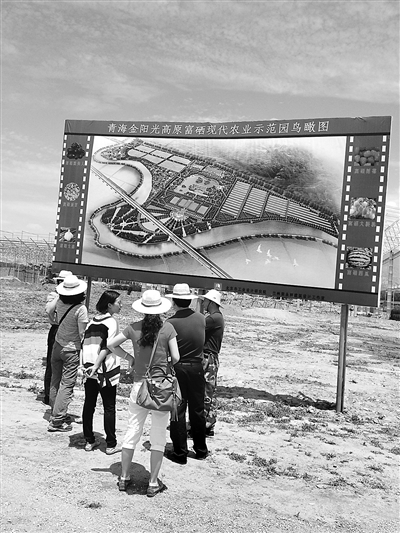

青海富硒示范区。姬丙艳 供图

编者的话

在中华大地乃至世界各个角落,有这样一群地质人,他们穿行在深山峻岭,踏勘在雪域高原,奋战在边陲大漠……为了祖国的地质事业,他们跋山涉水、风餐露宿,以天为被,以地为床,夜以继日地奋斗着。五月的鲜花开满大地,在又一个“五一”国际劳动节来临之际,让我们向他们致敬,也一起分享他们劳动的喜悦、他们地质人生中的酸甜苦辣……

南极冰川上的生死抉择

王高峰

面对巨大的冰缝,是放下矿石还是标本?还是冒险一跃?

中国地质科学院地质研究所任留东研究员四次前往南极科考,但是让他感慨颇深的还是第21次南极科考。

2004年10月25日,中国第21次南极科学考察队从上海出发,任留东随队第四次前往南极。这次考察中,中国地质调查局派出刘晓春、任留东和徐刚三位地质学家,展开南极地质调查研究工作,包括基础地质考察和普里兹带地质编图工作。

2004年11月下旬,雪龙号驶入我国南极中山站海域。由于冰层太厚,破冰船无法打通通道,雪龙号只能游弋在距离中山站数公里的海面上。雪龙号的重要使命之一是向中山站补给柴油,此时只能在海冰上铺设输油管道将油输送到站区储油罐。任留东承担了冰上勘探路线任务,也是最危险的任务,因为每向前迈进一步,都有掉进冰缝的危险。

任留东3人带上作业工具,备足3天的口粮,乘直升飞机到距离基地30多公里远的工作区。他们要在那里呆上3天3夜,这又是严峻的考验。保温瓶里的热水时间一长就变凉了,连方便面都泡不开。野外宿营时没有加热设备,不仅要忍受寒冷的夜晚,连吃饭也只能是一口凉水,一口带着冰碴的馒头。

在中山站近90天的时间里,他们每天穿梭于各个岛屿之间,大多时间要在海上浮冰区和冰盖上跋涉,冰盖上冰缝丛生,且有积雪虚掩。背上驮着40多斤的石块,踩着深陷膝盖的软雪,危险无处不在。有一次,任留东背着沉甸甸的一袋矿石标本,胸前挂着相机和地质锤,沿着海面浮冰一步步艰难跋涉。突然,前面出现一条1米多宽的冰缝,他面临两难选择:要么扔下标本,跳过冰缝;要么就要冒着生命危险跳跃。每个地质人都视标本如生命,怎肯扔掉?任留东看到裂缝中间有一浮冰,就决定以浮冰为跳板,踏到对岸。这是一个非常冒险的计划,不幸的是,任留东踩的浮冰滑向了深海。而幸运的是,即将掉进海里那一刹那,他突然身体前倾,双手紧紧抓住对岸的边缘。就是这个动作减轻了浮冰的承载力,使任留东横在了冰缝的两岸……

这次南极之行,任留东3人成功地开展了东南极查尔斯王子山——埃默里冰架以东的普里兹湾—格罗夫山地区的地质调查深入研究,获取了兰丁悬崖和格罗夫山空白区域的野外第一手资料和地质样品,为研究南极大陆板块地质构造的变迁获取了极其宝贵的第一手资料。

山中行路难

孟 津

回头去看,凡是能走过来的路,都不算太难。

在野外工作,尤其在山区,有时行路很难,2013年6月在塔吉克斯坦的帕米尔山区,算是领教了一回。

过去在戈壁滩上陷车是常见的事,但和塔吉克斯坦的山路比,还是要好一些。在那儿的山区里,车跟牛羊抢道,是常见的情况。大热天土路上走起来飞扬的尘土,让后面的车看不清几米外的东西。有时山崖上的路很窄,车过去时,外侧的轱辘恨不得有半个悬在空中,让人提心吊胆。

最多的路是在河滩里,相对于大山,河床比较平坦,不用修,车子在里面拱多了就成了路。那些路躲不过河流,所以车子常要过河。只要不是山洪起来的时候,通常车子都能过。塔吉克斯坦的司机,好像也习惯了这样的环境。刚开始过一些小溪小沟时,我还觉得很惊险,慢慢地,就见惯不怪了。但有一次的险遇让我至今仍心有余悸。

那次,我们两辆车一起走,在河道的卵石滩上颠簸了一下午,最后遇上了一条比较宽的河。我们必须过河,才能到达目的地去工作。我坐在后面车的副驾座上,看着前面那辆车挣扎着过去了,然而我们这辆车开到河中间时熄火了。司机急了,开了车门狂叫。塔吉克话我听不懂,大概是让那辆车再回来拉。前面的那辆车开始往回倒,但又不敢倒得太多。我捏了把汗,如果那辆车也陷在河里,我们就摊上大事了。

两车距离差不多时,司机拿出拖车的绳子,好不容易才挂上,结果第一次拉时绳子拉断了。我这辆车的司机开始狂暴起来,大声喊叫。前面的那辆车再倒回来时,断掉的拉车绳要接上,长度不够了。这时水已经从车门漏进来,几乎要淹到了手排挡口,我的登山鞋已经湿了。从车窗看出去,上游下来的水就在我的车门外打旋,可以闻到那股泥水的味道。我隐隐觉得今天有点够呛。于是把带封口用来装午饭的塑料袋从背包中掏出来,把里面的一个沙丁鱼罐头和一块馕倒进河水里,然后把我和另外一个同事的护照装进去封好,又把相机、电脑等在背包中放好,准备弃车下水蹚过河。

我把背包中随时准备的一段20来米的登山用绳子拿出来,并作几股,希望能用来接断掉的拉车绳子。但司机当时已经急了,根本等不及我把绳子弄好,就直接拿刀把座位上的安全带割断,并成双股去接拉车的绳子,居然也把车拉了出来。大家一片欢呼。

车子上岸后我一打开车门,车中的水哗一下涌了出去。我下来把鞋脱下倒水,在地上坐了一会。我不抽烟,但那天我抽了一支。司机把车子盖打开来晾了十来分钟,然后试着启动车,排气管中的水喷了出来,车居然打着了。我们运气不赖。整个过程也许就一二十分钟,但显得很漫长。

后来又走了些险路,但都没有那次陷车那么精彩了。过去我认为自己已经走过不少难走的路,慢慢发现更难走的路多了去。当然,无论多难的路,走过后再回头去看,凡是能走过来的路,都不算太难。

突破高寒禁区

田世攀

在高寒地区的野外,看着简单的动作,却要付出数倍于平时的努力。

工作以来,我参加了许许多多的调查项目,但让我最自豪、感触最深的当属大兴安岭北段—松嫩盆地地学剖面综合调查项目。

项目依托于中俄输油管道项目的开展,由黑龙江省区调所主张,在黑龙江省国土资源厅、国土资源部及中国地质调查局的大力支持下成功立项的。

地学剖面位于大兴安岭地区,属于森林沼泽覆盖区,高纬度,高覆盖,特殊的地理景观曾严重影响了该地区的地质调查工作。输油管线的开挖为窥视深部的地质秘密提供了便利条件。

项目成立时,中俄石油管线已经在开挖,并且在2010年5月前全部管线埋好覆土,面临的第一件事情就是抢救性野外地质调查。时值隆冬,那年大兴安岭最低气温超过历史记录的-57℃。我们汇集各方力量,由区调所近80名中青年技术骨干组成了矿调、勘查、生态3个青年突击队,同时辅以后勤保障、专家质检、综合组等人员,分别在塔河、新林和大杨树3个区段分头并进开展工作。其中,最苦最累当属塔河北段,这里不仅气温相较其他地区更低,而且输油管线路线复杂,穿过众多河流山川。由于气候寒冷,穿着厚重,看着简单的动作,野外工作时往往要付出数倍于平时的努力。

时间紧迫,任务艰巨。抢救性工作中,后勤保障组会提供各种生产资料的给养,司机师傅分配到各调查小组,提前检查车辆和补给油料,一起辅助准备样袋、绳索、梯子等物品。每天早上,各个小组都会提前准备技术工作物品,按照预先设定前往各区段开展调查工作。

管线开挖较深,一般为3米左右,甚至达到5~6米。就位后,技术人员各司其职:前测小组成员负责拉测线和清理管线槽内积雪,中间小组成员负责岩石分段描述记录和取样。雪厚路滑,天气冷等客观环境因素等困扰着我们。车开不到管线跟前,我们就自己走,所有工作设备和样品都需要队员手拿肩扛;天气冷时,穿得再多,呆2小时身上总被冻透,取样品时却因为岩石冻得太结实敲打挥汗如雨;录音录相设备因为天冷罢工,还要时刻把他们揣到怀里暖和。

在这支队伍里,有老当益壮的40后,有技术中坚的50、60后,还有刚刚加入的80后。他们一天又一天,一个样品一个样品,一米又一米地把地学剖面测制完成了。回到室内,大量的样品需要选送,野外资料需要详细绘制,测试结果需要处理,综合工作需要汇总整理,很多人没有了节假日,主动投入到这项工作中。

付出的努力没有白费,当项目终审获得优秀肯定时,许多人泪满盈眶。这是喜悦的泪水,我付出,我自豪,通过践行这新时代地矿的“三光荣”、“四特别”精神,突破了高寒禁区,不辱光荣使命,我们交了一份圆满的答卷。

为百姓找到“致富的土壤”

姬丙艳

从富硒土壤调查到富锗土壤评价,一个个地方经济的“硕果”正在地质工作的沃土上发育成长。

四月的西宁,忽高忽低的气温和昼夜巨大的温差,给人以冬天尚未离去的感觉;枝头淡淡的绿意,却分明显示着春天的到来。又到了地质队员出野外的时间。在鞭炮声中,我们与同事们挥手作别,启程奔赴工作地。

远方,拉脊山雄伟的身姿逐渐清晰,山顶皑皑的白雪在蓝天下显得格外耀眼,翻过这座大山,就到了今年的工作地点。忽然,一片靓丽的红色映入眼帘,气派的办公楼顶上矗立着几个大字——富硒种植示范基地。我精神一振,这不是我们之前进行富硒土壤调查的地方吗?远处,种植基地尽收眼底,这是一片在百座规模以上的温室大棚区,红色的土地正是我们发现的富硒土壤;基地旁边是富硒展示园,大大的广告牌向人介绍富硒种植的美好前景;对面是省内规模最大休闲农庄——平安硒岛,集餐饮、种植、采摘、观光旅游于一体。车随路转,沿山势逐渐上升,富硒种植基地不断出现,富硒菊芋种植基地、黄鼠湾富硒种植园、瑞德富硒生态农业园……两年未见,变化如斯!

同车的小沈见我有些兴奋,便问我怎么了,我便将富硒评价的事情讲给他听。

2010年初,春节尚未结束,青海省国土资源厅、青海省地矿局联合召开了青海富硒成果发布会,引起了社会的广泛关注,从此拉开了青海东部富硒开发的大幕。这项成果是青海第五地质矿产勘查院多目标区域地球化学调查项目组多年的心血。作为最初就参与这项工作的我来说,深切地感受到其中的不易:青海富硒土壤在2004年就已经发现,但是得不到重视;2008年,新的调查项目在富硒区周边开展,调查结果不仅支持了富硒土壤的存在,还扩大了富硒区的范围,但此项成果仍然只存在于调查报告中,开发遥遥无期。

五院副院长刘长征不愿看到富硒成果就此被尘封,于是积极向中国地调局、青海省国土厅、地矿局等汇报富硒成果,并尽可能在各种场合推广富硒成果。功夫不负有心人,最终,青海地区富硒研究成果得到重视,得以迅速开发,富硒企业和富硒种植园如雨后春笋般纷纷成立。

目前,我们项目组在黄河谷地又承担了富锗土壤的评价工作,黄河谷地优越的自然条件和富锗开发的广阔前景,使得此项工作具有和富硒评价同样重要的意义。由于富锗评价难度更大,了解的人更少,使得项目实施起来困难重重。看到富硒开发的繁荣景象,舟车劳顿一扫而光;看到小沈略显稚嫩的脸庞,我有责任把地质队不畏艰难的传统言传身教与他,并让他也体会到辛苦劳动后收获成果的喜悦。

遐想间,我们乘坐的车到达拉脊山最高处,炫目的阳光在面前铺洒开来……

科普也是我们的使命

本报记者 段金平

科普就是让成千上万的老百姓了解地质工作,与我们共同为建设“美丽中国”作贡献。

我国657个城市中,有400多个以地下水为供水水源。调查表明,我国90%的城市地下水不同程度地遭受了污染。北京市的供水2/3来自地下水,存在地下水位下降、地下水环境恶化等问题。多年来,北京市地质环境监测总站高级工程师郭高轩和他的同事们,为北京地区用水安全贡献着智慧,挥洒着汗水,奉献着青春。

野外一线的工作是枯燥无味的,郭高轩印象最为深刻的是2010年完成的地下水环境调查与评价项目。为了取得第一手资料,项目组起早贪黑进行摸排调查走访。从水井调查、井深、出水量、用途等到垃圾场、加油站、高尔夫球场、工矿企业排污口等任何跟地下水环境有关的要素都不放过。为了节省时间,他总是提前一天规划好路线,第二天天不亮就出发。冬天,寒风刺骨,室外温度达到零下20摄氏度,可是取样工作不能停。水样要求密封,不能有气泡,而且必须冷藏,这就要求必须安装专业设备三通阀进行采样。冬天带着手套干活不方便,而且手套湿了更加冰凉,郭高轩干脆去掉手套,安装三通阀的起子一不小心戳到了手上,瞬间血就流了出来……

就这样,项目团队冒着严寒完成了3000余件水样的提取、90多项有机无机组分的测试,摸清了北京地区浅、中、深层的地下水水质状况,是近30年来精度最高、范围最广、手段最全、数据最新的一项成果。

地下水污染不像地表水那样容易察觉和发现,具有极强的隐蔽性。通过调查问卷统计分析,郭高轩发现,广大老百姓对地下水不太了解,地下水环境问题排在了大气污染、噪音污染之后。如何以一己之力,在工作的同时做好科普宣传,成为郭高轩的第二职业。2013年以来,针对北京地区在校大学生、京郊农民、工矿企业人员、加油站工作人员等不同人群,他先后组织了并实施了4场地下水污染科普宣传活动。

在房山区张坊镇蔡家口村开展的一次科普活动给郭高轩留下深刻印象。

张坊镇属于北京市级应急水源地,蔡家口村位于保护区内,那一天,他们为村民们准备了一些小礼品,可当活动结束的时候,一个老大爷拉着郭高轩的手,动情地说:“小伙子,您刚才讲的那些话,比给我发两份礼品还让人高兴!”郭高轩说,其实无非是告诉了他们怎么做才是有利于喝好水、喝放心水,有利于子孙万代,这样做是为了首都北京作贡献而已啊……科普进基层的意义或许就是在这里了吧。

郭高轩说:“让成千上万的老百姓都了解我们的地质工作,与我们携手,每个人贡献出一份微薄的力量,一点一滴汇聚成建设‘美丽中国’的强大力量,到那个时候,咱们离喝上放心水、享受碧水蓝天的美好环境就不远了。”

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号