7月10日,四川暴雨后的一则消息让四川地矿人揪心:四川地矿局化探队11名勘探队员在汶川境内遭遇大暴雨,和队部失去联系,生死未卜,相关部门正全力展开搜救……

11位地矿兄弟生死大营救

来源:国土资源报

作者:金光 罗会江

发布时间:2013-07-30

被暴雨洪水冲毁的桥梁隧道。

受困暴雨后地质兄弟艰险的下山之路。

暴雨冲刷后山体垮塌,阻断了搜救的道路。

12日,四川省地矿局巡视员范崇荣(右)向银杏乡党委书记了解暴雨引发灾害的有关情况。

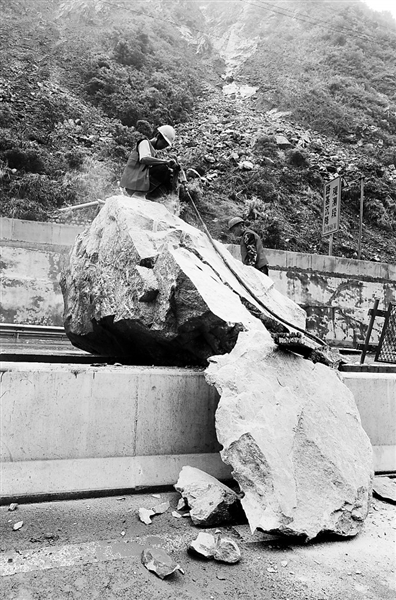

排除都汶路生命线上的巨石。

7月10日,当四川地矿局化探队11位地质队员失去联系后,化探队立即开展搜救行动,但同时队领导也充满信心:他们都是有经验的地质队员,知道怎样做最安全。

“在汶川境内银杏乡桃关村的一个山头上,我们有一个铅锌矿的勘探项目正在续作中。”四川地矿局化探队队长李进告诉记者:“项目工作人员一行11人,其中6位是单位职工,5位是甲方请的当地民工。7月7日进场,当天就到达了海拔高度近3000米的4号营地。7月9日下午,他们给远在成都的项目负责人胡清开电话汇报说,山上下雨,而且雨量非常大,无法开展野外作业了。

胡清开叮嘱他们,下雨了,就蹲守在营地,不要盲目行动,这样比较安全,而且营地里有足够对付半个月的食品和饮用水。随行的民工也曾给业主打过电话,报告了同样的情况,业主也叮嘱民工注意安全。可是,到了10日一大早,无论是胡清开,还是化探队任何一部手机座机,都无法再与项目组人员取得联系了,电话里只有一个声音:该用户暂时无法接通……”

留给人们的除了万分焦急,还是焦急万分……

这么多队员一下就没有了消息,化探队队长李进立即召集领导班子、安全部门负责人、实体负责人、项目负责人进行会商,对失去联系的11位地矿兄弟所处的环境进行安全分析和评估,然后再确定行动方案。

胡清开介绍,这是一个续作项目,曾经有三个营地,今年项目组搬到了位置最高的4号营地,这里林木茂盛,地质结构为坚硬的花岗岩,因为在一个山脊上,距离两边的山沟都比较远。最为关键的是,项目组还有两位野外经验丰富的老同志,一位是高级工程师兰勇,另一位是办事干练果断的测量组长陈建明,他们平时碰到难事时都是沉着应对。分析总结后,大家得出结论:只要11位地质兄弟按兵不动,他们绝对是安全的。但领导们还是放心不下,不怕一万,就怕万一啊!于是化探队紧急启动了应急预案:对相关人员进行了分工,并向局作了汇报。

由于都汶路多处发生泥石流崩塌,道路彻底中断,通信也彻底中断,化探队从早上一直到晚上十点多才打通汶川县委县政府及银杏乡和桃关村的电话,反馈回来的信息是:县上正全力抢修交通;桃关村一带还在持续暴雨,泥石流、崩塌地质灾害频发,任何一个搜救小组都不宜轻举妄动。而这次暴雨给汶川造成了巨大损失,交通一时难以恢复,因此搜救工作也无法有序展开。

7月11日一整天,依然没有项目组传来的任何信息。乡政府告知,由于雾大,直升机无法起飞……

经过几次三番地联系,10日晚上化探队终于联系上了距离4号营地相对较近的银杏乡政府,但请求他们搜救地矿兄弟时,乡政府也告急,他们所面临的情况也是“道路中断,通信中断”,而且在桃关村也有一些村民失去了联系,几天杳无信讯。

乡政府说,暴雨还在下,道路又不通,山沟里面也是险象环生,为避免造成不必要的二次伤害,他们也不敢贸然行动。他们也曾请求有关部门派出直升机搜寻,但山里面的气候很恶劣,尤其是雾大林密,直升飞机不具备起飞和降落的条件。

经受无法言表的担忧和煎熬后,11日中午,化探队派出由工会主席陈永带队的一个安全搜救小分队,从德阳出发前往银杏乡了解有关具体情况。但搜救小分队刚过了都江堰不久,道路就因为彻底中断实行了交通管制。尽管大家恨不得生出双翅膀飞过去,但最终只得悻悻然无功而返。晚上11点,分管安全的曹健召集搜救小分队和其他救援人员进行了信息分析汇总。

12日上午,队长李进召集相关人员再次进行会商。鉴于都汶公路实行交通管制,无法进入,化探队决定通过省地矿局报告,请求省政府支持救援。12日下午,四川省地矿局巡视员范崇荣受杨茂华局长委托,立即召集相关部门紧急磋商进一步搜寻方案,同时把有关情况向省政府作了汇报,并决定13日派出一支由局队联合组成的搜救小分队进入银杏乡。

13日早上8点,范崇荣带领的联合搜救小分队从成都出发,刚入都江堰市就遭遇了瓢泼大雨,使得向汶川的进发更是险上加险。汽车的挡风玻璃上,水流像小瀑布一般,但为了11位失去联系的地矿兄弟,大家想得最多的就是如何快速抵达银杏乡。由于联合搜救小分队持有省政府下发的地灾应急排查特别通行证,一路上他们顺利通过了交通管制。

在前往银杏乡的路上,随处可见垮塌、泥石流等地质灾害。暴雨使一条老路的一些桥梁被彻底冲毁,短期内恢复交通绝无可能。另外一条新路的隧道也被泥石流封堵了。联合搜救小分队不断问路和绕行,辗转到达银杏乡时已是中午一点钟了。从乡政府那里得知,12日上午,县里已经有几位武警组成的搜救小分队翻山越岭进入山沟内,目的就是搜寻11位失去联系的地质队员以及当地失踪的人员,但直到现在依然没有半点消息。乡政府的同志反复叮嘱搜救组小组成员,一定不能贸然进入现场搜救,只有等待武警的消息然后再做下步打算。

经过商议,搜救组小组决定由化探队安全科长卢珉带领一位队员继续留在银杏乡,以便近距离协助当地政府展开进一步的营救,其余人员返回制定下一步的搜救方案。

回到化探队后,李进立即召开会议研究部署下一步搜救方案。在研究制定了汛前安全十条规定后,化探队还作出了一个大胆决定:如果13日当天还没有任何消息的话,他们将组建自己的搜救小分队,就是冒着生命危险,也要翻山越岭进入4号营地一探究竟。

令人激动万分的好消息终于传来了!13日下午3点多,11位失去联系的队员安全出山,且已经到达银杏乡。那一刻,局、队所有领导心头的一块石头砰然落地了,所有关注11位队员安危的人们心头的石头也都砰然落地了。要知道,那几天几夜,大家都是多么地煎熬呀!

事件回首:那一刻,山脊两边的山沟里,随时都能听见泥石流启动以及垮塌的声音,因此,陈建明要求所有的队员以及民工必须保持镇静,贸然下山,必然凶多吉少。

7月8日,4号营地的暴雨下得很大。当地的一位老乡说,这样的大暴雨应该算是120年一遇。

“什么叫瓢泼大雨?”陈建明回忆说:“这回我真的见识了,不仅雨大,还电闪雷鸣的,只能蜷缩在帐篷里。”雨下了一整天,山沟里洪水暴涨。当天晚上,项目组便安排人员巡查值班,职工、民工轮流通宵值守,负责查看驻地周围的山体情况,看看有没有变形,有没有沉降,同时还监测两边沟内不断发生的泥石流、崩塌等。

7月9日,暴雨依然下个不停。一些队员开始担心了:一是驻地虽然处在一个山脊,但顶多有100多平方米;二是驻地不远处有一个不小的天池,长时间大暴雨会使天池积满了水,对山脊肯定会带来负面影响;三是驻地曾经经受过汶川地震、芦山地震影响,如果暴雨持续不断的浸泡,谁也不敢保证这个山脊会安全无恙!

带着担忧,陈建明冒雨去天池查看情况,发现降下的雨水大都自然排泄了,并没有多少集成。而此时,山脊两边的山沟里随时都能听见泥石流启动以及垮塌的声音,因此,陈建明要求所有队员必须保持镇静,此时贸然下山,必然凶多吉少,只有按兵不动才是确保安全的上策。陈建明还对队员们说:“我们这里的粮食是充足的,也有新鲜的蔬菜,至少可以对付半个月,同时还有七八十斤腊肉、香肠。实在不行,我们就一天吃两顿。”队员们听了老陈的分析后,心里都变得平静了一些,只有听到大的垮塌声响时,才跑出帐篷看一眼。

9日早上,一个崩坍持续了两个多小时,垮得队员们毛骨悚然。几位民工当时就想往山下跑了,最终被陈建明他们说服阻止。

9日晚上,4号营地突然停电。原来设置在沟里的一台水能发电机被暴涨的洪水卷走了。一向灯火通明的4号营地瞬间一片漆黑。后来才知道,发电机这台铁疙瘩被汹涌的洪水冲到了高差200多米、距离600多米的一个山沟里,被大块的石头拦截住了。

从停电的那刻开始,11部手机被要求关了十部,只剩下陈建明的一部,并设置成飞行模式,目的就是保存电量,以便随时能够与单位和家人取得联系。

7月10日,4号营地的雨依然下个不停。同时出现一个新情况:手机没有信号了,已经无法与外界取得联系了。原来就在发电机被冲走的当天晚上,桃关村的一个二级电站也被冲毁了,架设在附近的通信基站也被冲毁了。

不断出现的险情,使一些队员更加坐不住了。但陈建明安慰他们说:“越是这种时候,证明路上的情况越是危险,就越要保持冷静。如果要走,等天气好了再走,再说,咱们兄弟伙也要一起走啊!”

7月11日,天放晴了。陈建明了解到15日以后还有一场大暴雨,遂果断决定下山。

7月11日,天气终于放晴了。

一直弥漫在山沟里的雾气也渐渐散开了。陈建明叫一位测量队员搬出了全站仪,查看山沟里的灾害情况。崩塌、泥石流、滑坡随处可见,更可怕的是往日一片热火朝天的电站、铁厂现在已经被泥石流掩埋得只剩下了一个屋顶了。陈建明要求不要把所见告诉其他队员,避免影响军心造成恐慌。但陈建明也很清楚,在停电前他就了解了近期的天气走向,知道7月15日以后还有一场大暴雨,如果被暴雨继续困在山上,没有十天半月是不敢下山的。而且无法预料是否还要其他隐患发生。陈建明作出决定:“大家准备好砍刀、绳索、手电,12日一早就撤离营地下山。”

下山途中,队员们遇到的第一个问题是大雾,不要说周边的情况看不清楚,就连脚下的情况也不明白。这种时候,他们就先躲避在相对安全的岩石背后,一直等待大雾彻底散尽再走。在通过险要地段的时候,不仅每个队员之间保持足够的距离,一个一个快速通过,而且专门安排队员进行预警。一路上,到处都是新发生的地质灾害,原来的一些山路,很多也找不到踪影。“逢山开路”成了地质队员们的绝活,他们知道什么险要的路段如何安全通过;而“遇水搭桥”是当地民工的拿手好戏,木头、石头,就地取材,搭好木桥后,老乡们先要使劲地摇动几下,确保稳固后,队员们才一个接着一个地安全通过。要是平常,从四号营地下到电站顶多也就3个小时,但这一次他们手脚并用,足足走了8个多小时。队员一身疲惫走到电站的时候,一个十多米高的挡墙填满了泥石流后形成的陡坎,挡住了他们的去路,好在他们随身带上的绳子帮了大忙,他们把绳子的一头系在一个结实的树桩上,而后拉着绳子,总算安全下了陡坎。

过了陡坎不久,11位队员来到了一个养猪场,这是一个相对安全的“半岛”地区,即便这次暴雨袭击,也没有给这里造成任何威胁。也就是在这里,地质队员们与寻找他们的武警战士不期而遇了。地质队员准备继续下山,但被武警阻止了,说是山沟下面的一段路情况不明,他们都是翻山越岭花了七八个小时才到达养猪场的,武警给每位地质队员发放了一包板蓝根冲剂,要求他们喝下后原地休息,第二天再一同出山。

“好在我们自己选择了准确的时机主动下山,如果我们继续留守在山上,武警们再花费一天的时间,也可能到达不了4号营地。”陈建明如释重负地说,“我们见到武警,就像见到了亲人一样,觉得这下出山就有了安全保障了。”那一夜,大家彼此紧挨着和衣而睡,鼾声如雷。

7月13日早上,养猪场的老板给他们煮了腊肉、香肠,一顿饱餐后,大家精神抖擞地和武警一块继续下山。上路不久,他们就遇到一条湍急的河流,不再敢涉水渡河了。正当大家犯愁时,正好几位救援的消防战士也赶到了,他们利用专业的设备很快就架起了一根索道,但就在架设索道的时候,一位武警战士差点就掉入了湍急的河水中,大家都捏了一把冷汗,好在武警身手敏捷矫健,在即将落入河水的刹那间,紧紧抱住了河边的一块大石头。有了索道,队员们穿上救生衣后,一个一个呼啦啦就滑到了对岸。

失去联系3天多的地矿兄弟们走出山沟踏上都汶高速路时,已经是下午三点多了。也就在这时,银杏乡一带也有移动公司的应急通信车,陈建明立即把已经安全出山的好消息报告给了大家。当备有应急排查特别通行证的丰田越野汽车载回11位地矿兄弟时,六位地质队员兰勇、陈建明、蔡启奎、王大勇、谢兴贵、余洪海和大家紧紧拥抱在了一起……

本版照片由特约记金光拍摄提供

后记

7月16日,记者前去化探队采访时发现,虽然休整了这么多天,陈建明走路时还是一瘸一拐的。至今还叫陈建明放心不下的是,在养猪场那里还有价值20多万元的仪器设备,是武警要求他们放置在那里的。

谈到这次搜救,队长李进说:看来,我们对这个项目基本情况的预判是准确的,失去联系的地矿队员们的确很有野外工作的安全经验;4号营地是他们经过认真选择的,一没有大的汇水,二没有泥石流物源;同时事先准备了足够的生活物资,短时间内不会断水断粮;更为重要的是,危急时刻大家不盲目不慌乱,尤其没有盲目冒雨下撤,否则后果将不堪设想。在营地安排的夜间巡查也很重要,这些都是经验的积累,如果是刚刚走上工作岗位的年轻同志,可能就做不到了。

化探队安全科长卢珉分析到,化探队每年有1000多个项目,从几千元到几千万元不等,分布在世界各地,特别是加上极端天气频繁,安全工作形势异常严峻,必须在安全制度建设上发力,建立起行之有效的制度预防机制,全面提高员工的安全意识和野外安全防范能力。目前,他们正在积极探索一套适合自身的安全管理的标准化程序。

而这次化险为夷的事件,让我们更应该思考的是:在面对这种特殊的自然灾害时,应该建立一种怎样的应急救援保障体系,以便在灾害发生时,能心中有数,并沉着应对。但这种体系的建立似乎靠一个队是不行的,而应该是局队,甚至更大的层面上来考虑……

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号