火红的希望

——岩溶地质研究所广西平果岩溶石山地区扶贫工作纪实

作者:田雪莲 周飞飞 苏橹萱

发布时间:2012-10-31

、

、

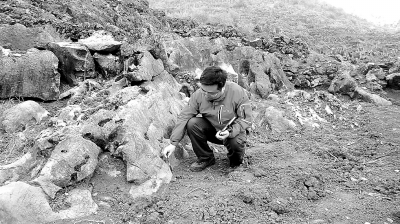

①部署石漠化治理

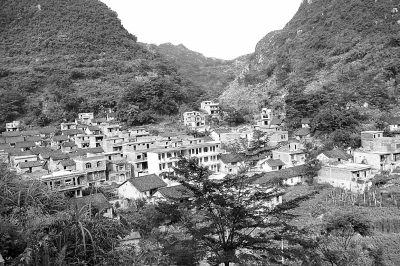

②生态产业开发

③石漠化调查

④如今的果化

在我们这个世界排名第一的人口大国中,贫困人口也是骇人的多。最新统计数字是:有贫困人口1.28亿,占农村总人口的13.4%,接近全国总人口的1/10。当前,中国绝大多数贫困人口都生活在自然条件十分恶劣、自然资源承载能力不足的生态脆弱地区,也就是说,消除生态贫困是今后十年中国扶贫减贫的重大任务和最大挑战。

在我国西南大片的岩溶地区,就有这样一种承载着大量贫困人口的生态“荒漠”——石漠化地区。在整个中国,目前的石漠化土地为12万平方公里,有国家扶贫重点县227个,贫困人口超过5000万!

治沙可以植树种草,都是石头怎么办?难不成在石头缝里养花栽果?听说中国地质科学院岩溶地质研究所成功治理了多处石漠化严重的地区,助力当地百姓走出了贫困。于是,国庆前夕,记者来到石漠化“重灾区”、生态贫困人口集中的广西。

1 贫瘠的大山 无奈的渴望

石漠化就是一场无止境的恶性循环,侵蚀着大地的绿色与生机,也侵蚀着世代生活于此的老百姓的富裕之梦。

在位于桂林的中国地质科学院岩溶地质研究所采访,用来招待我们的是一大盘火红的火龙果。

“来,尝尝我们石漠化治理的成果。”所长姜玉池热情地招呼。

看着记者疑惑的神情,姜所长揭开了谜底:“这几年岩溶所建了好几个石漠化地区生态重建的科研基地,通过改良水土条件、恢复植物群落来综合治理石漠化。这些火龙果就来自其中的平果基地。别小看这些火龙果,它们已经成为当地农民脱贫致富的一个重要‘法宝’。”

“听说石漠化地区的老百姓大都非常贫困?”“是这样的。在广西,28个国家级贫困县中有25个在岩溶石漠化地区。在石漠化地区,到处是嶙峋而裸露的山石,几乎看不到绿色,土壤珍贵又极易流失,土地生产力衰退甚至丧失。在这样的自然条件下,人们的生活水平可想而知。”

那么,到底什么是石漠化?它又是怎样形成的呢?

随后,岩溶所的业务副所长、国土资源部岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室主任蒋忠诚为我们上了一堂石漠化的科普课。

“石漠化”一词是中国科学院院士、著名水文地质学家袁道先于20世纪80年代初期提出的,“指植被、土壤覆盖的喀斯特地区转变为岩石裸露的喀斯特景观的过程”。石漠化的本质特征是土地的退化,既表现为自然系统的退化,又表现为人类社会经济系统的退化。

与我们熟知的沙漠化相比,石漠化是碳酸盐岩分布区的“特产”,与人类不合理的生产生活习惯密切相关。

石漠化肇始是植被的退化。地质历史中,在水缓慢而有力的雕塑下,碳酸盐岩形成了地表峰林叠起、地下溶洞密布的瑰丽景观。曾经,山体被森林等植被覆盖,周围山坡上和山脚下岩溶表层带或包气带岩溶泉常年不断,地表与地下沟通顺畅,水量丰富,洼地可做水田并从不受淹;后来,人们为了柴薪和经济积累,砍伐森林、陡坡耕种、过度放牧、过度樵采……没了植被也就没了保护,山体覆着的一点点土壤被雨水带走了,山上演变成灰白的石头,山下洼地中落水洞的部分排水廊道被流失的沙土逐渐堵塞,只要降水,大量雨水会从光秃的山上冲下来,迅速汇集在洼地中无法排出,形成内涝。这样,年复一年,石漠化越来越严重。大石山区的群众只得在“碗一块,瓢一块,草帽盖住又一块”的石头缝里种些玉米、大豆,勉强糊口。

可以说,人类一边亲手把秀丽青山推向了贫瘠荒芜,一边又在吞噬着生态环境恶化的苦果。“石漠化和贫困是一对孪生兄弟,甚至互为因果。因此,石漠化治理最基本的指导思想就是:治山和治穷要结合,生态和经济要协调。”蒋忠诚说。

2 荒山披绿装 生活变了样

从光秃秃的石山“荒漠”到植被覆盖率接近100%,从人均年收入不足1500元到超过6000元,马山弄拉生态重建区已成为社会主义新农村的样板。

岩溶所第一个也是最出名的石漠化治理科研基地在马山弄拉。

1995年,在蒋忠诚攻读中国地质科学院岩溶环境学方向博士学位的第二年,他的老师袁道先院士获得了一个马山弄拉的石漠化研究项目,他也作为研究团队的主要力量第一次深入到石漠化地区的生态重建工作中。

马山弄拉的全称是马山县古零镇弄拉屯,位于广西壮族自治区中部的大明山北麓和红水河中段南岸。由于这里的天然林已于上世纪五六十年代被全部砍光,石漠化非常严重,当时,全屯只有5%的地方是耕地,裸露石山环境使当地居民饮用水和灌溉用水均非常困难,贫困问题十分突出。

蒋忠诚告诉我们,从1995年开始,岩溶所在弄拉设立水文、气象与生态监测站,逐渐深入开展岩溶生态与地质背景的相关性研究,并结合表层岩溶水的特点,对分散的表层岩溶泉进行归并、集流与调蓄,解决了居民的饮用水问题。同时,在当地封山育林的基础上,进一步指导当地居民发展果树和药材,既考虑地貌结构,又考虑生态与农业经济的发展,还要保持水土和涵养水源,构建整个峰丛洼地的立体生态农业模式。

“我们根据峰丛山区地貌结构和不同地貌部位生态环境的特殊性,在峰丛洼地不同地貌部位发展不同的植被或作物。在陡峭山峰地段,长期封山育林,重点发展水源林,涵养表层岩溶水;在比较陡的山坡,主要发展金银花、木豆、竹林等水土保持能力强的植物;在峰丛垭口、山麓、平缓的山坡,重点发展优质果树和经济林,间种药材;洼地底部主要为耕地,发展高效旱作粮食作物或经济作物。在那里,我们的金银花、岩黄连、青天葵等名贵药用植物都种得相当成功。”蒋忠诚说。

如今,马山弄拉已经成为我国西南岩溶地区社会主义新农村的典型样板:植被覆盖率几乎达到100%,森林覆盖率已达到80%,土地利用的结构比较合理,灌溉用水问题基本解决,裸露岩溶石山已完全改变面貌,成为广西的药用植物保护区;农民收入从1995年的人均不足1500元,到了现在的人均超过6000元,经济收入的82%都来源于林、果、药业。前几年,弄拉还被批准为水利部水土保持科技示范园。

“这些年,平果的石漠化生态重建科研基地在广西也很有名。周边县、有关部门、甚至西南其他省石漠化地区的干部和群众,经常组团去那儿参观学习。”蒋忠诚告诉记者,起初,他所带领的科研团队想把金银花、苦丁茶等在弄拉长势良好、经济效益也突出的植物挪到平果,但效果并不理想,后来,经重重筛选试种才找到了最适合的植物种群。“可见,不同地区物种的选择和引种,一定要在研究地球化学背景和元素迁移研究的基础上进行。”

“从2001年到现在,我们已经在平果投入科研经费1000万元,当然效果也很显著。光秃秃的石山披上了绿装,农民在困境中苦苦挣扎的现象也成了历史。”如今,果化示范区已经形成了以火龙果为龙头的附加药材、种草养殖等生态农业产业链,成为我国西南岩溶区生态恢复、生态农业产业发展、水土保持、土地整理等生态建设的典型样板。

3 产业式扶贫 输血变造血

实践证明,在平果县发展火龙果产业,可恢复地表植被,与生态治理、农民增收结合,是石漠化综合治理的有效途径。

在岩溶所科技人员的陪同下,记者坐了6小时的汽车,来到位于广西西南部的平果县。

清晨,细雨绵绵。从平果县城出发,车行一个多小时钻入一个山坳中,很快便盘到了位于半山腰的果化镇龙何屯村。这里的山起伏和缓,站在山脚稍一昂头便看见了山顶。或许是得益于雨水的滋润,一个个浑圆的山头翠色欲滴,宛若妩媚的少妇,不过,仔细看还是有一些地方能够看到灰色的石块,暴露了它并不美貌的过去。“这是石漠化地区?”记者疑惑地问。“是治理好的石漠化地区。”一旁的罗为群自豪地回答。

小罗是个敦实健壮的年轻人,是中国地质科学院的研究生,毕业后就留在了地科院岩溶地质研究所。他2003年毕业,但早在2002年实习的时候就来到了平果。“刚来的时候只有简易的碎石子小路铺到村口,到处是裸露的石山,村里的土坯房破得不成样。”他感慨地回忆。那时的果化是广西石漠化最严重的地区之一,植被覆盖率不足10%,森林覆盖率不到1%,石漠化面积占土地面积的70%,时旱时涝,农民经常颗粒无收。

不过,眼前的景象实在与“广西石漠化最严重的地区”挨不上边。

以山脚为外缘,火龙果田几乎成了这片山坳最主要的景观,而且极富特色:每一棵火龙果苗都要依附于一个一米多高的水泥柱子。远远望去,满眼的绿色中整齐地排列着灰色的石柱,如同布兵列阵,十分壮观。山坡上,则是多种植物混杂构成群落。“现在这里的植被覆盖率已经超过了70%,而且它们大都是药材、茶叶等经济作物,既能保持水土,又能为老百姓带来收入。”小罗自豪地告诉记者。

走进火龙果园,记者很是惊奇。如果没有火龙果悬挂,如果没有小罗的指点,记者以为走进了仙人掌丛中——两者长得几乎一模一样。“的确,火龙果是从热带、亚热带引进的水果品种,植株形象不仅和仙人掌如‘双胞胎’,均呈三棱柱状;习性也相近,都一样耐旱。火龙果根系分布较浅,有一点土就可扎根存活,种植两年后开花结果。当初我们筛选、引进、实验、研究、种植火龙果作为石漠化治理的植物品种,也是因为它的生长习性特别适合地表少土缺水的岩溶石山地区环境,种植简单,产量高,售价也挺不错。”小罗侃侃而谈。

随意走入一户农家。男主人何广德告诉记者,以前他们祖祖辈辈都是种黄豆玉米,但他家的六分地一年也就两三百元的收成,现在改种火龙果,一年能得六七千元。“6月初到9月中旬我总共收了5批火龙果,每批卖了大概1200元,等到11月份前后还可以再收一批。”今年他又增种了4亩火龙果,18个月后成熟的果实将让他年收入达到5万元。“日子越来越好了。”

几年前,何广德家盖了座三层的新房子,而现在,村里大多数人家都盖了新楼房,被当地人统统戏称为“火龙果楼”。

何广德的儿子在广东打工,现在老两口正琢磨让儿子回来。“打工的收入哪比得上种火龙果啊。”

在平果县气派的政府办公大楼中,副县长闭东辉接受了记者的采访。他说,平果县2485平方公里的土地上,大约2/3都是岩溶地区,而石漠化的面积则占了岩溶地区的一半还多。“在广大的农村,石漠化造成的贫困问题非常严重!”

“这些年,我们一直是以‘产业扶贫’作为全县新时期扶贫工作的重心。”据闭东辉介绍,平果正在打造两大主导产业,一是林下养鸡,另一个就是石山火龙果种植。截至今年8月底,我们县种植火龙果1.03万亩,亩产三四千斤,按每斤批发价3.5元计算,平均每亩收入约1.2万元。如今,县里已经成立了专门的火龙果推广办公室,按规划,还要在果化镇建设‘十里长廊’火龙果产业带,大力发展果品加工业、旅游业等相关产业。“从救济式扶贫到产业式扶贫,从输血式扶贫到造血型扶贫。可以说,我们已经为石漠化地区的环境治理和老百姓脱贫找到了一条最适宜的道路。”

“科学是第一生产力,我们是跟着科学走。感谢你们岩溶所啊!”显然,这句话是对罗为群说的。

4 环境修复好 百姓是关键

生态环境的治理与恢复,必须与当地老百姓的生产生活结合在一起。这也是岩溶所石漠化研究和治理项目的指导思想。

经过10年的实践,罗为群有一个体会:生态扶贫离不开观念扶贫。“如果不能说服老百姓从许多固有的生存模式中走出来,许多科学上的设想和技术也难以实现。”

别看现在龙何屯村的村民把火龙果当做了脱贫致富的宝贝,其实10年前的情况是:岩溶所和合作者实施国家“十五”科技攻关重大课题“岩溶峰丛洼地生态重建技术与示范”,为龙何屯免费种植了100亩火龙果,可很快绿绿的小苗就被老百姓拔出来扔掉了。

眼看着项目组的心血被辜负、宝贵的科研经费被糟蹋,罗为群又着急又痛惜,要知道他多么希望这些守着贫瘠石山艰难度日的村民,能够快点从传统的生活方式中解放出来,好好享受到科技的功效啊!他和同事们以及平果县科技局负责人等,一连数月地驻扎在村子里,与农户同吃同住,耐心地向他们讲解石漠化水土流失是怎么回事、危害是什么,宣传种植火龙果等植物对当地环境的适应性和未来的收益,指导当地村民进行表层岩溶泉水开发、土地整理和土壤改良。

“苦口婆心的结果是有几户农民同意种植火龙果。最终,100亩火龙果田保住了将近1/10。”何承战就是当时被小罗他们说服的果农之一,也是受益最早的——只有4分地的他,第一次收果便获利3000元,“要知道,对于当时年收入不过三四百元的村民,这笔钱太让人羡慕了”。

后来的情况可想而知。看到别人“吃螃蟹”不但没吃亏,还赚了这么多钱,拔火龙果的村民全都后悔了,纷纷跑来要求重新种植。

现在,龙何屯每家的房前屋后都种满了火龙果,连房顶和大块的山石上也铺上了浓浓的绿色。“其实,火龙果只是我们综合考虑环境修复和经济效果后建议老百姓种植的作物之一,我们的目标是物种多样化,重建岩溶峰林地区的生态系统。”小罗介绍说。

在龙何屯采访,除了火龙果,村民们说得最多的是用水的方便。“以前需要自己去挑,一天下来怎么也得挑10担水才够用,如果是下半年旱季,村里的水塘没有水,就只能靠政府送水度日了。岩溶所在山上找到岩溶泉水和地下水,修了水柜后,我们再也不用为吃水发愁了。”何承战告诉记者,即便在2010年西南整片岩溶区都大旱的情况下,“我们的吃水用水也没受影响”。

“生态环境的治理与恢复,必须与当地老百姓的生产生活结合在一起。这是我们所有石漠化研究和治理项目的指导思想。在龙何屯,在其他地方,我们天天想着、盼着并为之奋斗的,就是让这些饱受恶劣生态环境之苦的老百姓尽快脱贫致富。”此时的小罗,语气沉稳,面庞上浮现出一种超越年龄、不容置疑的笃定。

过去记者总以为,科学家完成科研项目时,更多的是关心自己科学上的进展,关心项目组能在重要刊物上发表多少论文,可眼前活生生的现实清晰地告诉我们,地质科技人员是真心实意、脚踏实地、真抓实干地要为老百姓排忧解难。仔细想想,科学的最大意义不就在于应用、在于造福于民吗?

5 阻击石漠化 示范要推广

希望通过示范区研发的一系列石漠化综合治理技术规程和方法,能够尽快推广,为国家岩溶地区石漠化综合治理提供了科技支撑。

新世纪以来,岩溶所在石漠化治理方面的项目越来越多,其成果也越来越受到国家、地方和老百姓的重视。

蒋忠诚介绍说,如今岩溶所已经和正在承担的与石漠化有关的科研项目达40余个,仅国家重大科技项目就有“十五”国家科技攻关计划重大课题“岩溶峰丛洼地生态重建技术与示范”、“十一五”国家科技支撑计划重大课题“岩溶峰丛山地脆弱生态系统重建技术研究”、“十二五”国家科技支撑计划课题“喀斯特峰丛洼地退化生态系统适应性修复技术与示范”等,当然还有来自中国地质调查局、水利部、广西壮族自治区的一系列科研项目。

“我们摸索、研发的一系列石漠化综合治理技术规程和方法,已经成为国家西部大开发战略、社会主义新农村建设、国家发改委百县石漠化治理试点工程等国家战略,有效实施的科技支撑。”

让姜玉池、蒋忠诚深感欣慰的是,据我国岩溶地区第二次石漠化监测结果显示,目前,广西石漠化趋势得到有效遏制——从2005年到2011年,全区石漠化土地面积6年减少了45万多公顷,净减19%,在西南8省区中减幅最大。

更让他们自豪的是,如今国家已经对石漠化治理有了一个全面的规划——2008年国务院正式批复《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲(2006-2015)》。“这个大纲的形成与岩溶所的工作有很大的关系,由于我们在石漠化治理方面起步比较早,而且积累了一定的经验和技术,所以大纲的技术报告是我们所牵头编写的,思路也是按照我们这些年总结出的方法推进。”

“尽管我国土地石漠化整体扩展的趋势已经得到初步遏制,但整体上看石漠化地区的范围还相当可观,而且监测表明局部地区仍在恶化,防治形势仍很严峻。”姜所长告诉我们,我国的石漠化“阻击战”还刚刚开始,离奏响凯歌还十分遥远。当前,在全国,还有数千万的民众无奈地生活在贫瘠得如同荒漠的岩溶石山之中,渴盼着科技为他们打开生态恢复、产业脱贫的大门。

“示范的意义在于推广。我们的目标是,让越来越多的石漠化地区、越来越多因石漠化而贫困的老百姓,能够因我们的科技成果而从贫穷走向富裕,从窘迫走向幸福。我们特别希望,岩溶所的这些石漠化生态重建示范区能够真正地起到示范作用!”几句话,姜玉池说得坚定而有力。

离开岩溶所的时候,记者看见院子里的一尊徐霞客全身塑像在林木的掩映下,古朴而鲜活。这位地理学的大家、岩溶学的鼻祖,穷其一生,备尝艰险,纵游举国南北,以超人的胆略和文采,为后世留下极为珍贵的文学地理资料,也为地质科学界留下了一份不灭的、以科学和百姓为核心的精神“火种”。

这一刻,记者似乎看到这“火种”,正在岩溶所、在许许多多的地质科学家身上,烧得蓬勃,亮得夺目。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号