风景中的跋涉

——旅游地学创立30年纪念报告会侧记

来源:国土资源报

作者:周飞飞 王瑜

发布时间:2015-05-22

“旅游地学学科的创建,是地学事业旅游事业发展长河中的一个创举。它为促进我国地质公园走向规范化标准化、制度化、科学化作出了巨大贡献。”

“地质公园已成为普及地球科学知识、提高国民科学素质、促进旅游产品升级换代的坚实平台。它找到了一条寓科于游、寓教于乐的有效途径,是一个非常了不起的创造。”

5月10日,中国的旅游地学界举行了一次气氛热烈的大聚会,近300位专家学者和地质公园工作者齐聚中国地质大学(北京)国际会议中心,热情抒发着对旅游地学学科和地质公园事业的热爱,通过颁发一系列奖项和举办学术报告会,纪念旅游地学提出30周年、中国地质公园诞生15周年,并以此为新的起点,号召更多有志于推动旅游地学学科和地质公园事业共同发展的同仁们,团结起来,继续在推动地学与旅游业融合发展的道路上创新开拓。

旅游地学:新兴交叉学科推动旅游科学化

旅游地学是地球科学与旅游业相结合而产生的一门新兴交叉学科,主要研究旅游业涉及的地学问题。

1985年4月,首届全国旅游地学学术年会在北京召开,明确提出“旅游地学”的定义,并决定创立旅游地学研究会;1991年5月,经过多年的努力,由陈安泽等人编纂的旅游地学学科第一部专著《旅游地学概论》出版发行,标志着旅游地学作为一门学科初步建立。

从一次次与地方旅游经济密切结合的学术研讨会起步,30年来,一大批地质科学家和人文学者,以中国地质学会旅游地学与地质公园研究会为平台,以地质公园为主要阵地,积极投身旅游地学学科建设,使地学旅游已呈蔚为大观发展之势,与其他学科共同推动中国旅游业逐步走向规范化与科学化,并发展成为一个多方位、多层面、多维度的综合性集群化现代产业体系。

原国家旅游局副局长杜一力曾评价,旅游地学是对中国旅游贡献最大的学科。而中国科学院院士翟裕生则在一次座谈会上说,地质公园和旅游地学事业作出的贡献,可与近十多年来深部找矿取得的重大成就相媲美。

“旅游地学学科的创建是地学和旅游事业发展中的一个创举,在中国地质工作发展史、中国公园建设史以及中国旅游业发展史上,都具有重要的意义。”中国地质学会副会长、中国地质调查局原局长孟宪来认为,旅游地学学科不仅以学术交流的方式研讨如何解决中国旅游发展各阶段遇到的问题,为政府规划和管理提供咨询建议,同时也指导了地质公园和风景区的资源普查、规划管理等实践工作,“这对中国旅游业健康发展的意义不言而喻”。

如此高的评价,源于巨大的需求,更源于不懈的实践。

地学旅游学科的创始人之一、中国地质科学院研究员陈安泽先生讲述了这一学科孕育诞生的缘由。

那是在改革开放之初,中国地质学会重获新生,开始进行科普工作。作为中国地质学会科学普及委员会的首任秘书长,陈安泽也用心寻找着地学科普的方式和途径。在一次中小学生地学夏令营上,他亲自上阵为同学们现场讲解北京西山、八大处、南口等地方山水的由来,他惊奇地发现,融合大量地学知识声情并茂的讲解,不禁激发了同学们的学习兴趣,还吸引了不少普通游客一路跟听。也正是从那一天起,他与几位专家义无反顾地走上了“创建发展旅游地学学科,推动旅游科学化”的艰辛之路。

时至今日,与他同行的早已不是那些自发跟随的游客们了,而是一大批有识之士、有志之士,他们充满激情地奔波奋战在旅游资源探寻、评价、保护、规划、开发利用等与地质旅游相关的工作中。

地质公园:提供了一种可持续的资源利用方式

旅游地学最闪亮的成果就是其理论、方法、技术、规范等对地质公园网络的支撑。

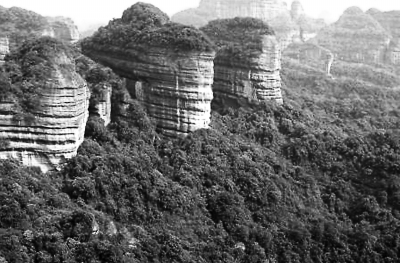

中国的地质公园事业始于2000年。当年,国土资源部开始组织评审国家地质公园,云南石林、云南澄江、湖南张家界、河南嵩山、江西庐山、黑龙江五大连池等11家地质公园成为首批国家地质公园。

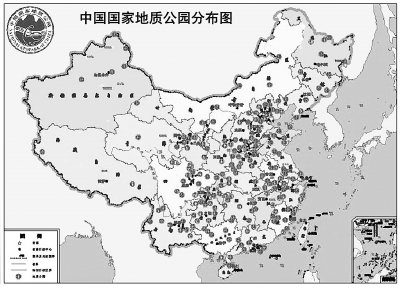

15年倏忽而过。如今,中国已形成数量可观、类型齐全、建设规范的地质公园网络,包括31家世界地质公园、185处国家地质公园、72处国家矿山公园,以及数百家省级地质公园。它们,正成为中国旅游业中最具活力的群体,成为“美丽中国”的最佳代言。

地质公园作为一种新的资源利用方式,已经显现出巨大的综合效益,得到了地方政府和社会各界的普遍认可。

关于地质公园现实意义,中国科学院院士李廷栋概括得十分简练:

第一,保护地质遗迹,使珍贵的地质资源得到了永续利用;第二,保护和优化了生态环境,为中国的生态文明建设作出了贡献;第三,发展了地质科研教学基地,提高了科研教学水准;第四,普及了地质科学知识,为提高全民族科学文化素质作出了贡献;第五,繁荣的地方经济,助推了地方脱贫致富;第六,助力高品质旅游业发展,传播了科学精神;第七,丰富的地质文化,促进了社会和谐;第八,开展了国际地质科技交流与合作,提高了我国在第一国际地学界的话语权;第九,宣传了地质工作,提高了公民对地质事业的认知度;第十,密切了国土资源部门与地方政府和广大民众的关系,提高了人们对地质工作的认识和支持力度。

来自旅游地学的理论和方法,无疑是我国地质公园创立发展背后最坚实的基础。地质公园从一开始创立,旅游地学研究者就为它拟定了一整套的规章办法基础要求,例如,地质遗迹类型划分、评价准则,保护办法,地质公园规划,科学解说系统信息网络建设,管理体制,经费筹措等等,为促进我国地质公园走向规范化标准化、制度化、科学化作出了巨大贡献。“特别值得提出的是,地质公园在普及地球科学知识、提高国民科学素质、促进旅游产品升级换代方面成效尤为显著。长期以来,大家都为如何做科普而头疼,而地质公园找到了一条寓科于游、寓教于乐的有效途径,这是一个非常了不起的创造。试想,能让大家主动来接受科普教育,还有哪个途径比这更有效呢?”孟宪来说。

世界地质公园网络中心办公室主任郑元则传递了世界同行的声音,中国经验已充分表明,地质公园已经成为一种可持续利用自然资源的最佳方式。如今,遵循“在保护中开发、在开发中保护”的原则,以政府为主导、吸引社会力量广泛参与的“中国模式”,不仅有力地推动了地质公园在中国的发展,也为广大发展中国家提供了范例和可借鉴的经验。

研究分会:让旅游地学思想在实践中开花结果

“创建一门新的学科并推广运用绝非易事,不仅要具有社会需求的原动力,更需要具有战略眼光能看到这种需求,并能不为名利左右、不为浮躁困惑、数十年如一日执着追求的一个群体。”孟宪来在报告会上如是说。

的确,旅游地学成长的30年,也是中国地质学会旅游地学与地质公园研究分会活跃在地学界、旅游行业,不断推出学术和实践成果的30年。一大批来自地质、地理、园林、古生物、文化、历史等领域的专家学者,集合在这一平台上,以传统地学研究为基础,融会多学科思想、理论、方法,围绕社会需求,不断进行创造性的活动,真正地在地学与旅游之间、科研与市场之间、理想和现实之间架起了桥梁。

孟宪来认为,研究会的贡献主要有3点。一是组织贡献。旅游地学组织最大的贡献,是把整个旅游地学界甚至其他界别的中坚力量团结在一起,研讨中国旅游业各个发展阶段遇到的理论与实际问题,30年间从不间断地召开学术会议,为各级政府规划管理、促进旅游业发展提供重要的咨询建议。

二是理论贡献。旅游地学理论指导着地质公园、风景区的资源普查调查评价、规划管理等工作,对中国旅游业的健康发展起到了重要作用。

三是实践贡献。旅游地学研究者支撑着中国地质旅游业的发展,30年来,在旅游资源探寻评价、保护规划、开发利用等方面,在旅游目的地的打造方面,在旅游规范标准的编制等方面,都做了大量工作。

谈起旅游地学的发展,中国地质科学院研究员、旅游地学与地质公园研究分会副会长陈安泽说,一个组织、一个团队,如果没有共同的理想和价值观,是很难有凝聚力的。旅游地学研究会之所以在30年里始终充满活力,正是因为形成了自己的文化价值,即旅游地学思想——团结进取、开拓创新,用生态观念和科技手段服务旅游业。

作为旅游地学学科的创始人和重要学科带头人,中国地质公园的创议者、倡导者和主要推动者之一,陈安泽在纪念会上深情地诉说着自己与旅游地学永远无法割舍的情缘,以及对这一事业未来深切的思考。

“30年,我从乌发满首,变得两鬓如霜。追忆往事,我深知创业之艰辛,更由衷地感悟到,作为一个平凡的人,要想创立一门新学科,要想完成一项新事业,没有几十年时间沉下心来,不慕名利、扎扎实实埋头苦干,没有大批同仁志士的共同合作,是绝对不可能实现的。学术之路,没有捷径。”面对这位年逾八十仍在旅游地学战线中奋战的学者,人们用掌声表达着深深的敬意。

回首研究会走过的30年历程,一些名字永远地留在了旅游地学发展史上,也深深地印刻在了人们的记忆中。

纪念会上,中国地质学会旅游地学与地质公园研究分会表彰了一批先进个人和集体,其中最令人瞩目也令人感怀的便是特殊贡献奖。5名获奖者为:孙文盛、姜建军、赵逊、卢云亭、陈安泽。而他们其中,有两位已经离开了我们——一位是中国地质科学院原院长、被誉为“中国地质公园之父”的赵逊,一位是北京师范大学教师、著名地理学家卢云亭。

“他用自己的创新与开拓发起了世界地质公园网络;用自己的智慧和魄力打造出中国的地质公园;用自己的胆识和勇气缔造着融入世界的品牌传奇。”“他把毕生心血都全部默默倾注给了地学及地学旅游事业,熔做了他的体,化做了他的魂。”

听到这样的评价,许多在场的人都深深触动、心底黯然。因为,这些先驱者常年奔忙在各个地质公园、自然风景区中的影像宛如昨天,无数地质公园和普通游客仍在从他们的努力和卓著贡献中受益。

永不停歇:抓住新契机走向世界

“当前,中国经济下行压力很大,但旅游业却像冬天的腊梅逆势增长、浓郁芬芳,给我们带来了更大的信心和温暖。”不久前,中国国家旅游局局长李金早在媒体上表示,国家旅游局将推动资本为旅游产业发展发挥强大作用,使旅游产业成为新常态下中国经济增长的新引擎。

在中国经济转型发展的新阶段,旅游已经成为经济新常态的亮点和发展的方向之一,这也为旅游地学的进一步发展带来了巨大的动力和更广阔的空间。

新的契机就在眼前。

去年10月28日,陈安泽就加强地质旅游、开展地质旅游年活动,向国务院副总理汪洋写了一份《关于旅游业应重视科学知识传播以提高国民科学素质的建议》。11月3日,汪洋副总理即对《建议》作出批示:“请金早同志阅酌”。随后,国家旅游局积极行动,并在今年年初特地派有关司局率队到中国地科院,与陈安泽等旅游地学专家座谈商议如何大力推动中国的地学旅游。

初步的思路已经形成,如:编制《中国地学旅游发展纲要》,撰写《中国地质旅游精品胜景》,发布“中国地质旅游精品线路、精品景区和研学基地”,组织编制《国家地质公园经典导游词》,加强各级各类景区导游员的地学知识培训等。

陈安泽特别希望这些设想能够尽快成为现实,在他的头脑里,有关研究会“十三五”工作的方向已经非常清晰:重视旅游地学学科建设,继续完善学科理论体系;大力做好旅游地学学科的推广工作,在更多高校设立旅游地学本科专业;加强组织体系建设,逐步使全国每个省都有分支机构;以地质公园为平台,推动地质旅游在全国的广泛开展;与有关方面合作举办“中国地质旅游年”甚至“世界地质旅游大会”,使研究会走向世界,成为全球地质旅游的核心力量之一……

“旅游地学尚未成功,同仁仍须努力!”在对旅游地学事业光明前景无限期望和憧憬之中,陈安泽充满理性又饱含激情的话语,回荡在报告厅中,也留在每一位与会地学旅游工作者的心里。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号