地灾预警信息如何及时发出

来源:国土资源报

作者:范宏喜

发布时间:2014-08-11

在鲁甸地震中,一座山体出现大面积塌方。

核心提示

在地震灾区,只要打开电视,地灾预警信息就滚动在屏幕上;坐在车上,交通广播就会提醒来往司机注意;进入村寨,就能听到喇叭重复播放信息……近年来,汛期地灾预警预报呈信息多、渠道广、消息快的趋势。从信息搜集、技术分析到公开发布,以往主要为有关部门提供工作参考的预警信息,已在第一时间告知社会公众。这也让地灾防治实现了从单纯的专业性、技术性工作到社会性工作的转变。

8月3日16时30分,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震。国土资源部立即启动地灾四级应急响应,由于灾情严重,随后陆续提升为三级应急响应、一级应急响应。

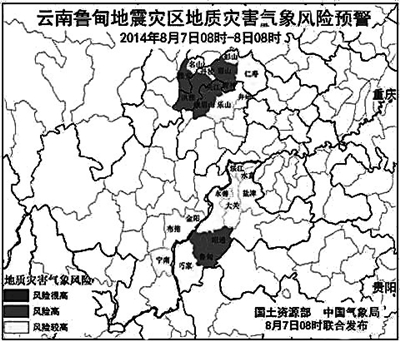

从当日18时起,中国地质环境监测院(国土资源部地质灾害应急技术指导中心)立即启动灾区实时地质灾害气象预警预报,加密发布地震灾区地震和降雨可能引发次生地质灾害的预警信息,提醒灾区群众及抗震救灾人员注意防范地质灾害。

同时,中国地质环境监测院连夜制作了包括各类地质灾害隐患在内的鲁甸县、巧家县、会泽县“一图一表一报告”,并于8月 4 日凌晨送达国土资源部地质灾害应急管理办公室,灾害类型、隐患点位置、灾害体规模等一目了然。

那么,当地群众和救灾人员是如何获取地质灾害预警信息的呢?在地震灾区的中国地质环境监测院应急调查评估室主任陈红旗说:“现在只要打开电视,地灾预警信息就滚动在屏幕上;走在路上,提示短信就会发到手机上;坐在车上,交通广播就会提醒来往司机注意;进入村寨,就能听到高音喇叭一遍又一遍地在重复播放信息……”

细心的人们也会发现,近年来,汛期地质灾害预警预报呈信息多、渠道广、消息快的趋势。以前主要为有关部门提供工作参考的预警信息已在第一时间告知社会公众。

那么,地质灾害预警信息是如何发出的呢?

35万名监测员坚守27万个隐患点

通过群众发现、专业调查、重点排查、遥感解译等手段确定的每一个地质灾害隐患点,都要纳入群测群防建设体系,然后明确监测员、发放明白卡、设立警示牌、安装报警器,开展监测预警和预报,这是目前我国开展地质灾害监测预报最为有效的方法。

2010年3月11日,山西省阳曲县黄寨镇水泉涯三巷一户人家的房屋因为旁边黄土崖松软坍塌而倒塌。从3月11日开始,监测员徐跃邦就背着包裹,住到了水泉崖三巷的临时监测帐篷里,白天黑夜连轴转,困了就在帐篷里打个盹,一有情况,立即行动。因为这里是通过专业调查后确定的一处地质灾害隐患点,明确由徐跃邦负责监测。3月18日下午,徐跃邦发现水泉崖三巷北路有细微裂缝,就马上向上级报告,黄寨镇政府、阳曲县国土资源局向周边50米内的居民发出预警,及时通知31户居民撤离。3月19日上午11时,地面裂缝进一步扩大,11时30分,黄土突然崩塌,造成13户60余间房屋倒塌、掩埋。由于监测到位,预警及时,没有人员伤亡。

今年6月19日12时左右,在湖南省麻阳县和平溪乡飞山学校临近区域,一村民上山采辣椒时发现坡体裂缝,立即通知监测员查看,当地政府接报后发出预警,到14时受威胁人员全部撤离,18时50分约3万立方米坡体物质滑动,摧毁3栋三层民房,其中1栋房屋为临近飞山小学学生的租住宿舍,居住学生46人,因预报预警及时无一人员伤亡。 湖南省国土资源厅副厅长尹学朗说,最近几起地质灾害紧急避让、紧急转移比较成功的事例充分说明,只要是乡镇和村里的工作到位,只要是当地老百姓有群测群防基本知识,可以最大限度减少伤亡。

7月24日,江西省九江县岷山乡遭受特大暴雨侵袭。11时,花盘村汛期地灾值班员除方勇在巡查时发现山上树木有异动迹象,立即和村委会干部挨家挨户通知村民转移。18时许,该山体开始垮塌,冲毁房屋5栋13间,由于20多名群众及时被转移,无一人伤亡。

在地质灾害易发多发频发的四川省,每个村社都有监测员,实行24小时坚守,坚持雨前排查、雨中巡查、雨后检查,不放过任何一个隐患点。一旦发现险情或灾害征兆,预警信息会在最短时间内层层上报,每一个乡村都配有铜锣、高音喇叭等报警设施,在灾害来临前及时通知群众转移。

目前,全国已完成了2020个县(市)的地质灾害调查与区划和 400多个重点县(市)的地质灾害详细调查任务。在调查圈定的地质灾害隐患点上,共安装了10多万套裂缝报警器和滑坡预警伸缩仪,有35万多名群测群防监测员坚守在27万个地质灾害隐患点上。

这已成为获取地质灾害预警信息的主要来源。这些信息也成为国土资源行政管理部门进行防灾减灾决策的重要依据。每年的5月到10月汛期,国土资源部地灾应急管理办公室启动汛期地灾日报告制度和月报告制度,其中各地上报的地质灾害监测预警信息多来源于此。

高科技支撑分析决策

目前,我国在地质灾害监测预警体系中,一部分是群众参与的群测群防,另一部分是利用仪器设备、通讯技术的专业监测。

中国地质环境监测院副总工程师周平根用“感、传、知、用”4个字概括了地质灾害监测预警环节的整个过程。“感”是最开始进行监测数据的采集;“传”是通过手持移动终端、北斗卫星等通讯手段实时传回监测数据;“知”是相当于对监测数据进行处理、建立模型,通过模型判断灾害体的状态和趋势;“用”是通过系统的辅助决策,提出地质灾害监测预警、搬迁转移等应急响应措施。

从地质灾害调查、监测预警、信息发布,无论是通讯传输还是定位功能,北斗系统、手持移动终端、GIS数据采集分析决策技术在地质灾害防灾体系中的应用范围和应用前景都将非常广阔。

目前,北斗系统、GIS数据采集分析决策等新技术、新方法、新手段已经应用于地质灾害监测预警。周平根介绍,“在应急救援中,北斗系统的通讯作用非常重要。2008年汶川地震,当时整个通讯系统都瘫痪了,救援人员徒步进入震中区,就是通过北斗手持机将灾情以短信方式发出,外面人员才掌握具体情况进行力量调配,开展接下来的救援工作。”

整个地质灾害预测预警的过程都需要应用遥感遥测、导航定位和GIS等技术,而通过GIS软件分析处理出的结果,就是一个空间结果,可以直接使用。如在电视中播报的地质灾害气象预警信息,都是在GIS平台上运算出来的,气象台的降雨监测数据和地质灾害降雨监测数据相结合,用GIS进行分析处理,就得出预报结果。

如今,在群测群防系统中,技术力量也正进一步加强。

从8月份开始,山东省济南市历城区西营镇上阁老村的李鹏、临沂市沂水县沂城街道办事处荷叶官庄村的李光华两位群测群防监测员,就开始用手持终端向上级速报地质灾害险情灾情。这标志着国家科技支撑计划课题——重大地质灾害空天地一体化传感网数据获取技术研究与示范项目,率先落地山东并在地质灾害监测预报中使用。监测员通过手持终端采集数据,将信息随时传送到监测预警中心,相关部门可以根据反馈信息及时对地质灾害情况做出判断,再发布预警信息。

该课题负责人、中国地质环境监测院应急培训演练室主任张斌介绍说,手持移动终端、监测设备集成接入主要面对群测群防、行政管理、专业调查三方群体研发。

群测群防手持终端是在普通手机通信设备的基础上,植入GPS 定位芯片、拍照、地质灾害灾情险情速报、日常监测信息采集等功能,并在速报信息时自动显示手持终端所在位置的地理坐标参数。行政管理手持终端包括与国土资源管理部门远程会商系统接入,气象预警预报信息、灾情险情速报信息、汛期排查信息实时获取与应用。专业调查手持终端除具备以上内容外,还具有与物联专网信息平台连接,专业调查信息采集等功能。

形成制度化多渠道发布

四川省地质环境监测总站有关负责人说,目前,地质灾害预警发布已形成多部门参与机制,发布渠道达到10多条,较之前更加完善和制度化。一旦遇到灾害性天气,城市里可通过电视、广播、移动电视、手机短信等快速发布,在信息可能受到干扰的山区,可以通过农村有线广播、警报器紧急发布,景点、景区也可通过喇叭、警报、短信等方式预警。

从2013年下半年开始,北京市如突降大暴雨,所有预警信息都将通过多种渠道及时向公众发布,包括汛情预警、气象预警、地灾预警在内共有18种预警信息向市民发布。同时,还要配发提示及应对常识,在发布地质灾害预警时,则要提醒市民尽量不到山区游玩,尽量减少出行。

从2003年6月1日开始,人们在看完中央电视台“新闻联播”节目后,开始在天气预报内容中收看“全国地质灾害气象预报预警”信息。也就是从那时起,全国汛期地质灾害气象预报预警成为公众每天都能获取的信息。

这项工作的原理是,技术研究人员根据我国不同区域致灾地质环境条件和气候因素,将全国划分为若干个大区和几十个预警区。通过对历史时期所发生的地质灾害点与灾害发生之前15日内实际降水量及降水过程的统计分析,建立了各预警区的预报预警判据图,并根据检索到的研究资料建立了部分预警区的判据校正图。同时,利用国家气象中心提供的次日全国降雨量预报数据,结合各地区前期雨量和降雨持续天数,对降雨诱发的地质灾害发生时间和范围作出预测,再通过与各地进行技术会商,于中央电视台天气预报节目向全国发布地质灾害预报预警信息,提醒当地居民和有关部门注意防范。

全国地质灾害预报预警信息通过中央电视台和中国地质环境信息网发布后,在全国公众中特别是地质灾害多发区产生了良好的反响,仅当年汛期就有88起至少816处地质灾害发生在预报范围内,大大提高了地质灾害群测群防工作的针对性和时效性。后来,国土资源部和中国气象局要求在全国范围内全面开展省级以下汛期地质灾害气象预报预警工作。

从2012年5月开始,按照全国地质灾害不同区片、不同预警级别、不同灾种和不同对象,全国地质灾害气象预报预警又增加了避险防范专家提示信息。

主要包括,针对不同灾害类型的专家提示,如滑坡要按避险明白卡设定路线迅速撤离到安全场地;发生崩塌时勿在陡坡危岩下方逗留;遇到泥石流,要快速撤向沟谷两侧高处;发现地面塌陷要远离塌陷坑。

针对不同承灾对象的专家提示,如在工程场地,要马上停止施工,人员撤出危险区;居民区要按预案做好防灾避险;交通线路要保持较宽车距,注意观察前方山体情况; 旅游景区要快速通过沟谷和陡崖地段。

针对不同区片灾害特征的专家提示,如西北地区要注意黄土斜坡崩滑;西南地区要注意远处沟谷或斜坡异常声响;华南地区尽量在远离坡脚的房间居住或活动;东南地区在台风过后暴雨期间更需警惕滑坡泥石流;东北地区要注意河道洪水、泥石流,远离采矿沉陷区,等等。

同时又特别强调,三峡库区要远离塌岸地段或水域;地震灾区斜坡山体松动,泥石流物源多,要提高防灾避险等级标准。地质灾害避险防范专家提示信息以手机短信群发、报纸刊登、网络和电视字幕播放等多种形式发布。

在项工作开展以来,国土资源部与中国气象局联合部署和推进了地质灾害气象预警预报体系建设,并开展了10年防灾效益评估。如今,全国31个省(区、市)、303个市、1578个县都开展了地质灾害气象预警预报工作。在每年汛期和重大灾害发生期间,国土资源部与中国气象局共制作全国性气象预警产品累计2000多份,通过中央媒体发布达1万多次。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号