颜丹平:不拘一格塑人才

来源:国土资源报

作者:王希

发布时间:2014-04-24

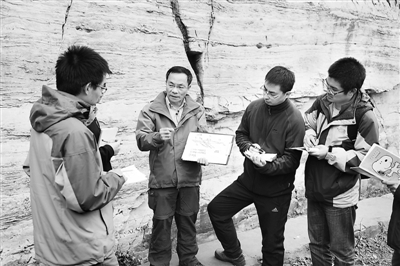

颜丹平(左二)在野外给学生讲解地质知识

从国土资源部部长姜大明手中接过红彤彤的获奖证书,颜丹平用他的奋斗和成功,诠释了自己的人生信条——“世界上最幸福的事就是搞地质!”

今年年初,第13次李四光地质科学奖颁奖大会在北京举行。这是地质行业的最高荣誉,也是地质工作者的终身荣誉。作为发言的获奖代表,颜丹平教授还是平日上课的那身打扮,可这一天对他来说,又是那样的不同和激动。从国土资源部部长姜大明手中接过红彤彤的获奖证书,颜丹平用他的奋斗和成功,诠释了自己的人生信条——“世界上最幸福的事就是搞地质!”

当年,经过一番认真考虑,颜丹平决定留在中国地质大学(北京)任教,讲台上一站就是22年。任教期间,颜丹平发表论文、专著百余篇(本),曾获国土资源部部级科技成果一等奖、国家级教学名师奖、北京市优秀教师等荣誉,享受国务院政府特殊专家津贴待遇。

在颜丹平眼里,学生都是可爱的。对于爱提问题的学生,他格外喜欢

听过颜老师的课,学生们被地学奥秘深深吸引了。在多年教学实践中,颜丹平形成了自己独特的教学风格,一是善埋伏笔,草蛇灰线伏脉千里;二是爱讲故事,循循善诱、引人入胜。地球科学概论是本科生的专业“启蒙课”,讲浅了学生没兴趣,讲深了学生不明白。怎么办?作为教学组组长,颜丹平提出一个原则:讲课要依托教材但不能念教材,要结合前沿发现和时事热点,激发学生探索地球科学的兴趣。

比如怎么让学生爱上地学研究?颜丹平会这样引导:“地球存在了46亿年,一个人最多活100岁,就算活了120岁,最多做60年的地质工作。60年的有限地质人生和46亿年相比,你能看到多少?在此之前地球上都发生了哪些有趣的故事?……”在他的调动下,学生们迫不及待地打开书,走进图书馆,跟老师出野外去寻找答案。

在颜丹平眼里,学生都是可爱的。对于爱提问题的学生,他格外喜欢:“有的学生上课问,下课问,吃饭时也追着我问,这种求知的心是最难得的。”平日里,颜丹平非常重视培养学生的自学和研究能力,他常跟学生讲,搞地质不需要十分聪明,但一定要十分勤奋。从论文选题到项目研究,从怎么做分析、整理资料到写论文,这些他都手把手教,并时时督促学生。

偶尔他也会发火,但被他骂过的学生却很感谢他。一名现在在美国留学的学生,还常给颜丹平打电话,回国也一定要来看老师,当年他被颜丹平骂得最多,从第一次出野外一直骂到毕业。“但我特别喜欢这个孩子,他学习工作很认真,可还是要骂他,就是觉得他还可以更好嘛!”说到这儿,颜丹平大笑起来。

科研创新是教学创新的基础,致力于培养多元化地学人才

“和以往的地学教育相比,如今培养人才从本科起就要注意方向性引导,因材施教。”颜丹平介绍,目前该校设有“创新班”和“地质学理科基地班”,学生都是从全校范围内选出来的好苗子。这两个班的地学专业课配备最好的老师,所选教材更是经典地学著作,目的就是培养尖子、鼓励创新。

想让学生们懂创新,老师就要带头搞创新。在学校的全力支持下,颜丹平和同事们一起,对《地球科学概论》的课程体系、教学手法和野外实习路线进行了全面改革。从仅有部分标本的实验室,到如今建成拥有1000余块各类岩石和矿物标本的现代化实验室;周口店野外实习基地从20年前的“流动站”,变为现在面积大、设施齐、具有国际声誉的“大学生校外实践教育基地”;《地球科学概论》成为中国地质大学(北京)第一门国家级精品课程,也是每年最受学生欢迎的教学课……

颜丹平常说,科研创新是教学创新的基础。“在大学里如果讲课想让学生爱听,科研上就不能太弱,否则搞教学创新就是空谈。”20多年来,他对北京西山、雪峰山—武陵山构造带、龙门山逆冲构造带、松潘—甘孜高原等地,开展了构造变形分析、构造年代学等方面的科研工作。拿龙门山逆冲构造带来说,前人对龙门山构造带的复原研究受到现今山脉走向和结构的影响,有的结论并不准确。颜丹平经过详细的构造解析和复原发现,龙门山构造带在中生代完全不是这个格局。“那时基本上是一个东西向的前陆逆冲构造带,当时的四川盆地可能比现在大很多。这个结论如果合理的话,则需要重新认识当时的川西原型盆地,以及对矿产和油气勘探进行新的构思。”虽然这只是颜丹平的初步设想,还要做很多后续研究,但最大的价值是,他带领学生一起从以前的框框里跳了出来,打开了新的研究思路。

培养多元化人才,是颜丹平一直坚持探索的课题。他积极参与“构建多元化人才建设”和“海外名师项目”,不断吸收先进教学理念,给学生提供优质全面的教学环境。近年来,“地质学理科基地班”和地质学专业的优秀学生可以获得去国外大学交流实习的机会,这让他们在地学研究中开拓了视野,有了“国际眼光”。

“我被蛇咬一口没事儿,看到学生被咬了,心里特别紧张”

每位地质人都有太多难忘的野外经历,颜丹平也不例外。

不知为什么,颜丹平跟蛇特别“有缘”,连到寒冷的贝加尔地区考察都能遇见蛇。一次在康滇构造带实测地质剖面时,他险些被有剧毒的蛇咬到手。说起这个险些让他“牺牲”的经历,颜丹平却谈笑自如,好像讲别人的故事一样。

年轻时,他一个人出野外,在滇西一呆就是两个多月。一次,他爬山时一不留神,一脚踩到了一条蛇的脑袋上。就在这惊险一刻,他反应敏捷,撒腿就跑,前方一个大水沟,他飞身一跃竟然跨了过去。过后他再回到那里,可那条约2米宽的沟,怎么也跳不过去了。说到这儿,颜丹平调侃自己,“人的潜力真是无限啊!”

多次跟蛇“狭路相逢”,颜丹平都有惊无险,可有一次却真把他吓坏了:那年夏天,颜丹平带学生去周口店实习基地学习。一天晚上,学生们慌慌张张跑来找他,说出事了,一个学生被蛇咬了!周口店地处偏僻,深更半夜又没有车,老师们背着受伤的学生就往镇医院跑。由于北京郊区很少见到蛇,镇医院的大夫也不知道怎么治,学生腿上的伤口顺着血管蔓延成一片黑紫,颜丹平特别揪心。幸亏后来去301医院,学生才脱离了生命危险。“我被蛇咬一口没事儿,但学生被咬了,心里就特别紧张。”回想起那段往事,颜丹平感慨地说。

其实,被蛇咬伤的偶然性比较大,出野外最可怕的还是交通事故。早年,颜丹平在云南出野外,一次坐车下山,正赶上天降暴雨。准备过江时,仗着对路况熟悉,司机全速开了下去。没想到桥头突然滚下一颗巨石,此时迎面又驶来一辆车,速度很快。他们的车无处可躲,眼看就要撞上,司机猛地往江边方向打轮。车窗外,江水足有10多米深,颜丹平心想“这下完了”……幸运的是,桥头上的细沙和小树给车减了速,又是虚惊一场。

谈到野外地质工作,51岁的颜丹平很乐观:“现在的野外条件比以前好多了,我以前去雅砻江一带考察,那里只有一条简易公路,第一年,我们在西昌呆了一个多月,因为塌方根本进不去;第二年,进去了,在人烟稀少的山沟里工作了3个月,终于要走了,可又出不来了,因为又塌方了……没办法,雅砻江地区高山峡谷太陡,雨季塌方,旱季也塌方。现在这个地方已经建设得很漂亮了,矿产储量扩大了,公路也修好了。”颜丹平话语中满是欣慰。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号