深蓝的召唤

——聚焦海洋非油气能源矿产

“海洋六号”科考人员准备进行重力取样工作

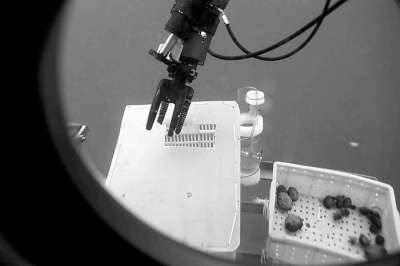

蛟龙号带回的海底锰结核覆盖

蛟龙号用机械手取沉积物样品

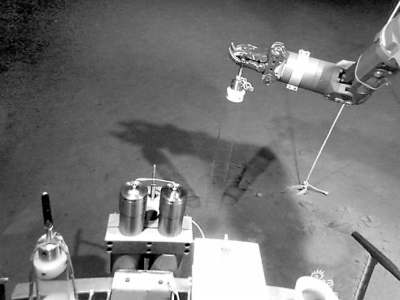

蛟龙号被吊起收回 “向阳红9号” 母船

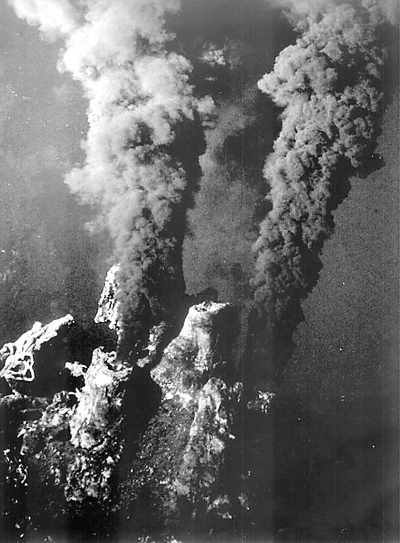

被称为海底“黑烟囱”的海底硫化物堆积

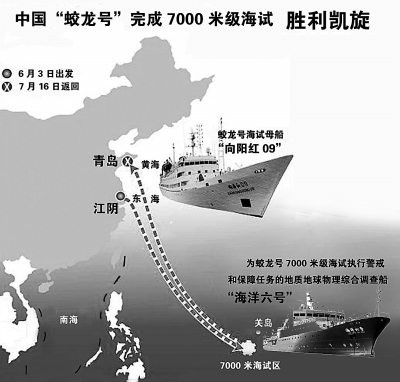

7月16日,承载蛟龙号载人潜水器的“向阳红09”船抵达青岛,标志着中国7000米级载人深潜海试圆满结束,蛟龙号历时10年研制与海试后转入应用阶段。此时,圆满完成第一航段为蛟龙号7000米级海试提供警戒和保障艰巨任务的“海洋六号”却没有“回家”,又来到西太平洋海山区执行中国大洋第27航次第二航段科学考察任务——开展海山区富钴结壳资源调查、环境调查与评价以及相关科学研究。

回想几周前令国人激动不已的“蛟龙探海”,人们不禁要问:在这深深的、难以抵达的海底,究竟有着多少宝藏?是不是随着我们深潜能力的提升,这些宝藏将向我们敞开大门?

引 子

2012年的6月注定是不平凡的——神九飞天,蛟龙潜海。

6月24日,蛟龙号潜航员在7000米的海底向距离地球343公里刚刚顺利完成手控交会对接任务的神舟九号航天员送上深情祝福,而后,航天员景海鹏代表神舟九号飞行乘组欣然回应:“喜闻蛟龙号创造了中国载人深潜新纪录,向叶聪、刘开周、杨波3位潜航员致以崇高的敬意,祝愿中国载人深潜事业取得新的更大成就!祝愿我们的祖国繁荣昌盛!”

历史会记住这一天——相隔几百公里之间的海天互动,成了当天中国人最为自豪而难忘的一幕。

征服马里亚纳海沟

“清晨,拨开舱室的窗帘,温暖的阳光照了进来,好一个晴天!舷外,波涛滚滚,主机发出阵阵轰鸣声告诉我,‘海洋六号’依然遨游在这片深蓝色的洋面上,而我的脚下,便是深达1万米的马里亚纳海沟。”

——摘自“海洋六号”三副黄棉煜的航海日记

是的,蛟龙号7000米级海试的地点便是位于西太平洋的马里亚纳海沟——世界上最深的海沟。

6月27日11时47分,中国“蛟龙”再次刷新“中国深度”——下潜7062米。6月3日,“蛟龙”出征以来,已经连续书写了5个“中国深度”新纪录:6月15日,6671米;6月19日,6965米;6月22日,6963米;6月24日,7020米;6月27日,7062米。

世界最深区域的马里亚纳海沟的海底是什么样子?

以下来自蛟龙号潜航员对海沟约7000米海底的描述:

“这片海域海底给我的感觉不是深邃,而是荒芜和贫瘠。底下没有石头,也没有起伏。在那里,不像森林里能听到风声和鸟叫,也不像高山上能看到峰峦和绵延,只能体会到从来没有和想象不到的安详和宁静。打开灯光,看到尽头都是平的,它不像沙滩,而像奶酪,是海底沉积物,细细的黏稠和胶着状,颜色介于淡奶黄色和浅褐色之间。稍微不小心,就会惊动它。我驾驶蛟龙号轻轻一推,它就自然地一散,就像战争产生的硝烟,弥漫起来。” “我将潜水器坐到海底时,底流像风儿一样流过,像昆虫一样的小生物就四处闪躲,推力器荡起了一层泥烟雾,有几层楼高。”“我感觉像到达月球一样,到达了一个非常非常遥远的、人迹罕至的地方,体会到什么是真正的孤独。”

就像高高在上的珠穆朗玛峰一样,深深地潜在太平洋洋底的马里亚纳海沟也是孤寂的。尽管从1951年到现在,英国、美国、日本等国都纷纷对马里亚纳海沟进行过探测,但它的最深处至今仅接待过3个人的到访。最出名的例子是1960年1月美国海军中尉唐·华许、雅克·皮卡驾驶“的里亚斯特号”探海艇,以铁球压舱,潜航抵达海沟底部,创造了潜入海沟10916米的世界纪录。

就在这次蛟龙号7000米级海试的同时,承担为“蛟龙”警戒与保障任务的“海洋六号”船进行了中国科学家首次对马里亚纳海沟的精确探测。

“海洋六号”船第一航段首席科学家助理刘方兰教授告诉记者,测深点为马里亚纳海沟南端的“挑战者深渊”,高精度多波束测量的结果显示,“挑战者深渊”存在3个水深超过10900米的洼地,其最深处位于西侧洼地,水深值为10923米。“此外,我们还利用护航间隙,做了一些海洋地质、环境方面的调查工作。每一个航次都是极为珍贵的科研机会,我们当然要护航、作业两不误。”

马里亚纳海沟是地球上海水最深处,因此,对这个海沟进行考察、探险,有多学科的重要意义。“这里是亚欧板块和太平洋板块连接处,地质活动剧烈,是观察地质变化的理想场所,对研究地球起源、地质构造和地壳结构具有无可替代的地位。” 刘方兰说。

海洋矿产资源在招手

深海探测对于人类来说具有科研、资源、军事等多方面重要意义。

7月16日——蛟龙号载人潜水器7000米级海试凯旋之际,国务院副总理李克强特地通过贺信向蛟龙号研制人员、海试队员和海试保障人员表示祝贺和慰问。他强调,“蛟龙号载人潜水器研制和海试成功,实现了我国深海装备和深海技术的重大进步,是我国建设创新型国家的新成就,对于促进海洋科技发展,提升认识海洋、保护海洋、开发海洋的能力,推动我国从海洋大国向海洋强国迈进,将产生重大而深远的影响。”

的确,下潜至7000米,标志着我国具备了载人到达全球99%以上海洋深处进行作业的能力,标志着蛟龙载人潜水器集成技术的成熟,也标志着我国深海潜水器成为海洋科学考察的前沿与制高点之一,体现着一个国家的综合技术力量。“人类对海洋的探索永无止境。深度意味着广度,广度又代表了干活的能力。7000米不仅仅只是深度,而且也显示了我们干活的能力,深海调查研究的能力。”“蛟龙”总设计师徐芑南言简意赅。

既然,蛟龙号7000米级海试的成功意味着我国海底载人科学研究和资源勘探能力的提升,那么,是不是在陆地矿产资源剧减甚至部分资源几近枯竭的状况下,我们可以重新审视并着手调查开发深居海底的矿产资源宝藏?

广州海洋地质调查局大洋矿产专家朱克超告诉记者,占地球面积70%的海洋就是一个海底金属矿产资源的大宝库,除了油气等能源资源外,最具开发价值的应属大洋多金属结核、富钴结壳和多金属硫化物三种潜在的海底多金属矿产资源。

多金属结核和富钴结壳均富含锰、钴、铜、镍、铂、稀土元素等有用金属成分,富钴结壳的钴含量较高。大洋多金属结核主要分布于全球大洋的深海盆地,主要呈毯状覆盖于海底表面,分布水深一般为4000米~6000米。富钴结壳分布于洋底海山和海底高地上,主要分布于太平洋海域,一般呈板状覆盖在海山斜坡上,分布水深为1000米~3500米。多金属硫化物富含铜、锌、铅、金、银等有用金属成分,多金属硫化物矿床和现代海底热液活动密切相关,主要分布于大洋中脊、板内火山、以及弧后盆地。迄今为止,在全球已经发现了200多个热液喷口、500多个热液硫化物潜在矿床区。

其实,早在20世纪60年代中期,科学家梅洛就在他的著作《海洋的矿物资源》中提出了深海勘探的可能性。梅洛认为,在地球的海洋中可以寻得近乎无穷无尽的钴、镍和其他金属矿,这些金属就藏在锰结核中,一种块状的压缩沉积物,位于海底大约 5000 米的地方。之后,包含法、德、美之内的一些国家派出了勘探船来寻找这些结核物,结果显示,原先对深海开采的可行性预估被夸张了。过高的估计加上金属价格降低,深海勘探在 1982 年左右几乎完全被遗弃。那段时间,美国在此项活动上花费了将近6.5亿美元,成本根本无法收回。

一份来自中国地质调查局发展研究中心的《地质调查动态》显示,海底固体矿产最初采用采捞的方法进行海底采矿,到20世纪70年代,采用了远程控制采集器的方法。采集器能在海平面以下4500米处被有效操控,开采多金属结核。其深度远大于今天石油和天然气行业在海底操作的深度。可惜的是,由于深海采矿技术的制约及商业开采的可行性不确定等原因,固体矿产采矿业从20世纪80年代开始停滞不前,海上石油天然气行业逐渐成了主要的海洋资源产业。

虽然国际深海勘探进入了一段长达近30年的停滞期,但各国都没有放弃相关的考察和实验性研究,同时大力发展载人深潜等深海勘探科技,以满足未来开发深海资源的需要。

载人深潜具有许多深潜机器人无法替代的功能。由于对材料、生命保障和水下探测技术要求太高,目前具备自动航行功能且可以进行科学探索的载人潜水器下潜到深海7000米以下的国家,仅有俄、美、日、法、中五国。也就是说,在全球载人潜水器中,蛟龙号属于第一梯队。难怪有外媒预计,蛟龙号很快将开赴南海考察海底环境、油气田和“可燃冰”等。

由此,我们再回头来看中国的探海“蛟龙”——其意义绝不亚于神舟九号与天宫一号的手动对接。

矿业是否开始重返海底

深绿资源公司是一家加拿大的私营公司,其创始人大卫·海登说:“为了满足需求,必须开发海底金属矿物资源,而石油和天然气行业早在几年前就已经这么做了。”

事实上,这已是国际矿业的一个趋势,不少矿业公司正蓄势待发。

第一个在海底大规模开采块状硫化物的矿业公司是加拿大的鹦鹉螺矿业公司,其勘查许可证和技术应用范围甚至超过英国领土面积的2倍。去年,它已获得由巴布亚新几内亚政府授权的Solwara 1 金铜旗舰项目的采矿许可证,这也是世界上首个获得授权的海洋项目。具体说,Solwara 1 计划位于巴布亚新几内亚新爱尔兰省俾斯麦海,深度 1600 米;加拿大的鹦鹉螺矿业公司将对这个高纯度的铜金矿,利用最新的遥控水中运输科技方法进行开采;第一批开采预期将在 2013 年开始。

Solwara 1项目吸引了包括英美资源集团、泰克资源有限公司、俄罗斯OAO Metalloinvest公司在内的许多大股东,甚至巴布亚新几内亚政府也希望持有该项目30%股权。预计该项目产能将达到8万吨/年的铜和15万~20万盎司/年的金;初始运作规模为120万吨/年矿石量,预计需要资金5亿美元,之后规模将达到180万吨/年。而最新的钻探结果则给人们带来了更大的希望——确认的深部资源储量还在继续扩大。

大卫·海登的深绿资源公司正重点勘查位于夏威夷和墨西哥之间国际水域的Clipperton多金属结核矿床。矿床平均品位:铜1.1%、镍1.3%、钴0.2%、锰29%,被普遍认为是世界上已知的品位最高的海底多金属结核矿床。据悉,该地区之前已进行过勘查,20世纪70年代末试采时,使用远程控制采集器从海平面以下4500米深处大约开采矿石2000吨,不过商业性开发没有跟进。

如今,国际海域矿产资源所有权制度已经建立,而且有石油和天然气行业30年的深海技术发展可资借鉴,越来越多的矿业公司都像深绿资源公司这样将目光投向了“闲置”在海底的非能源矿产资源,并开始制定针对这些丰富资源的开发计划。

矿产经济学家、多拉多海洋资源公司首席运营官亨利·山德里说:“我们相信这些矿床的开采、加工和矿石运输的成本将小于150美元/吨。以目前的价格计算,样品的金属价值达到1200美元/吨或以上,而海底块状硫化物矿床的规模预计将达到数百万吨或以上,这些矿床的经济潜力很大。”2010年,总部位于香港的多拉多海洋资源公司,就已开始在南太平洋勘查海底块状硫化物矿床。

“世界上最大的矿山开采现在已经达到一个成熟的状态,原矿品位正在下降,寻找大型的、未开发的矿床,转向海底是自然而然的事情。”力拓公司铜业务主管安德鲁·哈丁如此表示。

我们有理由相信,国际的深海开采已经进入了一个新的阶段。

中国的海洋矿产资源探索之路

“上世纪80年代以来,在中国大洋协会的组织下,我国开展了20多个航次的大洋多金属结核、富钴结壳和多金属硫化物调查,调查海域覆盖三大洋,维护了我国在国际海底的合法权益,拓展了我国战略金属资源储备。”多次担任大洋调查航次首席科学家的广州海洋地质调查局总工程师杨胜雄向记者介绍了相关的情况。

广州海洋地质调查局拥有的“海洋四号”调查船,自上世纪80年代起,完成了多个航次的大洋多金属结核和富钴结壳调查任务,取得了一系列调查和研究成果,在我国向联合国国际海底管理局申请多金属结核和未来申请富钴结壳矿区的工作中发挥了重要作用。2009年10月,广州海洋地质调查局建成的地质地球物理综合调查船“海洋六号”正式入列,大大提升了我国海洋地质调查装备水平,目前,它正在航行在浩瀚的西太平洋,执行富钴结壳调查任务。按计划,“十二五”期间“海洋六号”船将继续执行大洋多金属结核和富钴结壳调查任务。

我国在国际海底区域的研究活动始于20世纪70年代末期。于1991年成为继前苏联、日、法、印度之后的第五个先驱投资者。2001年5月中国大洋协会与国际海底管理局在北京签订了多金属结核《勘探合同》,获得了7.5 万平方公里具有专属勘探权和优先商业开采权的合同区,拓展了我国战略资源储备。在“十二五”期间我国将执行《勘探合同》规定的第三阶段(2011-2015 年)勘探工作计划,其主要任务是根据国际金属市场供需状况和技术发展情况,结合采矿系统的试验需要与特点,进行必要的海上详细勘探工作,对结核首采区进行资源评价;建立环境基线,并对深海采矿的环境影响进行评价;完善采矿系统,进行必要规模的中间试验;继续选冶扩大试验;进行商业开采系统配置的方案论证。

我国的富钴结壳资源的调查工作始于上世纪90年代,至今已在太平洋海域的海山区共进行了10多个航次富钴结壳资源调查,主要采用浅钻在重点区域的海山区进行了结壳资源评价及矿区圈定工作。今后,我国的富钴结壳资源的调查目标是:继续在重点区域开展结壳资源调查,以及在条件合适时向国际海底管理局提交我国的富钴结壳矿区申请方案。

我国的海底热液硫化物调查开始于2005年的环球科学考察。当时,科学家在东太平洋洋隆和印度洋取得了热液硫化物的样品,并根据探测数据初步断定,在西南印度洋脊中段存在着一处规模较大的热液活动区。2007年,中国大洋协会与美国伍兹霍尔海洋研究所,合作采用无人无缆自治水下机器人,首次在西南印度洋脊发现活动的热液喷口;2008年和2009年,拓展了该活动区,发现了新的非活动热液区;2011年,开展热液硫化物资源矿区申请方案研究,对调查热液硫化物资源分布区进行综合评价。中国大洋协会在2010年5月国际海底管理局第16届会议期间向国际海底管理局理事会提出的多金属硫化物矿区申请,并在2011年7月的国际海底管理局第17届会议上得到了核准,使大洋协会在西南印度洋国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区,并于2011年11月18日与国际海底管理局签订了勘探合同。

尽管各国对多金硫化物等海底非能源矿产资源的前景一致看好,但是,将其作为资源开采并转化成经济效益,杨胜雄等许多科学家都认为仅仅是“刚刚起步”。

“一方面,我们对这些资源的属性、规模的认识还远远不够,在没有勘探清楚的时候还不能核算成本;另一方面,开采海底矿物资源对海洋环境将会造成怎样的影响,也缺乏合适的评估体系。真正能把勘探到的海底资源转变成经济效益还有很长的路要走,即使在世界范围内也是如此。”一位海洋地质专家如此表示。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号