帽天山里的生命奇迹

——关注世界自然遗产澄江化石地的发现、研究和保护

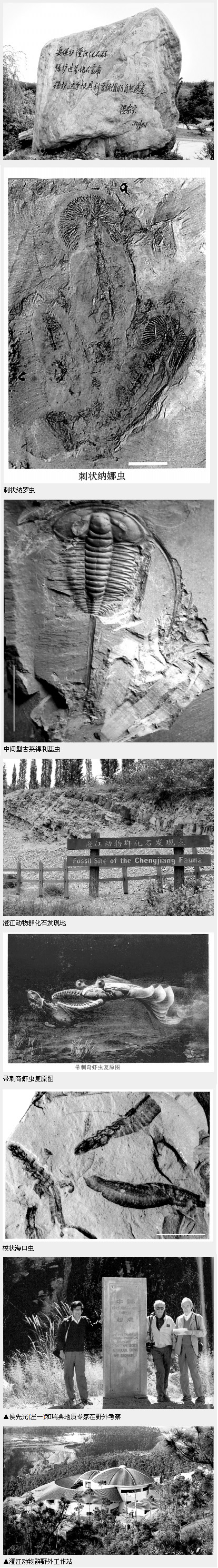

●全球分布最集中、保存最完整、种类最丰富的寒武纪化石遗迹

●是印证“寒武纪生命大爆发”理论的世界三大实例中最优秀的一个

●保护好、管理好、开发好、利用好珍贵遗产,让璀璨的化石明珠永远光耀全球

□本报记者 王正端

引子

2012年7月1日,云南省澄江县在欢庆中度过了一个不眠之夜。人们冒雨聚集在县城广场上,敲锣打鼓,鸣笛吹号,享受着“申遗”成功的巨大喜悦:澄江动物群列人世界遗产名录,标志着我国9项世界自然遗产中有了第一个化石产地,其科学意义、社会影响和经济价值不言而喻。

历史竟有这样惊人的巧合:这一天,距离澄江动物群第一块标志性化石纳罗虫的发现整整28年!

第36届自然遗产大会公布澄江动物群列人世界遗产名录的时间是晚10时25分,28年前,同是星期天的这个时间,化石采集者侯先光从帽天山赶回他暂住的地质队基地,放下背包就着手电筒的亮光鼓捣那些白天让他激动无比的化石标本——一场震惊世界古生物界的大发现由此拉开帷幕。

欢庆的人们散去。在这个7月的清晨,帽天山一带正如28年前一样下着霏霏细雨,把本就山绿水碧的抚仙湖沿岸洗涮得更加青翠透亮。

一锤敲开远古的秘密

漫漫研究路,凝聚着国内外著名古生物学、地质学、环境学、气象学、考古学、生命科学专家学者的艰辛和智慧。但最应该记住的是1984年7月1日这个日子,以及澄江动物群第一块标志性化石的发现者侯先光。人们评价:没有侯先光,就没有澄江动物群的今天,我国列人世界自然遗产名录项目中缺少化石产地的“空白”,还不知道会延续到什么时候。

侯先光南京大学毕业后攻读硕士研究生,毕业论文选题就是寒武纪的高肌虫。后来,他在中国科学院南京地质古生物研究所担任助理研究员时,打算继续对高肌虫进行深人研究,以便进一步补充修改他的硕士毕业论文。通过各种渠道,他了解到距昆明市不远的澄江县帽天山一带曾发现过大量三叶虫和高肌虫化石,便下决心去一趟澄江。

1984年6月中旬,侯先光几经周折来到澄江抚仙湖畔。得知帽天山地质构造复杂,植被和浮土覆盖严重,挖掘化石相当困难,于是选择了离县城5公里外的另一处化石地洪家冲,住进正在勘查磷矿的地质队的工棚里。他天亮就上山,天黑才回来,脸上的皮蜕了一层又一层,手上的血泡一个连一个。可一个星期过去了,见到的全是普通的化石标本,没有多少研究价值。

是坚持,还是放弃?侯先光决定——再难也得上帽天山。

7月1日,蒙蒙细雨下个不停,侯先光打着雨伞,带领从当地雇请的民工,踏着泥泞小路直奔帽天山西坡。民工沿着剖面线逐层逐层剥土,侯先光则用地质锤敲开露出的石头仔细寻找化石。

下午3时,侯先光敲出了两块半圆形和椭圆形化石——在同类岩层中从未见过。他大喜过望,继续往下敲,又一块长4~5厘米的化石露出来。他把敲开的3块石头拼接起来,居然是一具完整的寒武纪节肢动物化石——向前摆动的两枚腿肢对称地分布在背甲之下,形态恰如游泳,栩栩如生,精美至极。这个意外发现,让侯先光既惊奇又愕然,血液都似乎停止了流动:天哪,这不就是中国科学家魂牵梦萦却难觅踪影的寒武纪软体结构动物标志性化石纳罗虫!

历史在这一刻定格——5.3亿年前地球上生命起源和演化的深人研究,由此拉开序幕!

3年后,侯先光和他的导师张文堂教授首次在《古生物学报》上发表《在亚洲大陆的发现》,并正式将其命名为“澄江动物群”,立即引起国内外轰动。1987年4月,我国向全世界公布了澄江动物群的发现及重大研究成果。美国《纽约时报》在头版头条附精美图片报道,称中国帽天山动物群的发现,是“本世纪最惊人的科学发现之一”。老地质专家、时任云南省省长的和志强,自然清楚重要化石产地本身就是难得的地质遗迹,内涵丰富,意义深远,遂专门在帽天山召开澄江动物群研究和保护现场会,鼓励研究人员“中国地质科学攀登世界高峰,这里或许就是一个重要起跑点”。

再现5.3亿年前的地球

发现第一块纳罗虫化石标本的消息公布后,我国地质科学、生命科学、古生物学、考古学、气象学家及国外专家学者纷纷汇聚抚仙湖畔。

据不完全统计,参与澄江动物群发掘、考察和研究的有中科院南古所、西北大学、云南大学、云南地质科研所、澄江化石办和国土资源部相关机构等科研单位和大专院校。研究人员围绕以澄江为中心的滇东地区,先后发现了19个澄江动物群化石产地,采集到2万多块古生物化石标本,其中尤以澄江县帽天山和昆明市西山区尖山最为典型,被国际著名古生物专家誉为全球分布最集中、保存最完整、种类最丰富的澄江动物群化石产地。

云南省地矿局教授级高工、著名古生物专家蒋志文告诉记者,人类对地球早期生命起源和演化的认识知之甚少,长期处于困惑甚至无奈的状态,根本原因就是从古生物化石中得到的信息非常匮乏。然而,历史越久远的化石越不易留存,尤其是那些无脊椎动物的软体组织部分——特别容易遭受内外营力的腐蚀和破坏,仅保留骨骸残片已非常困难,要保存软体组织几乎不可能。

但显然,澄江是个特例。

澄江动物群形成于特异的埋葬条件,保存于细腻的泥页岩中,这就使得动物的软体组织构造得以立体状态完整地保存下来。在澄江,人们发现的化石包括16个生物门、196个物种,其中有146个新属、162个新种和许多难以归类的种属,包括从植物藻类到海洋动物、剌胞动物以及数量众多的两侧对称动物,尤其重要的是脊索动物最古老的类型。最具代表性的属种有侯氏螺旋藻、辐射小斗篷海绵、圆形帽天山蠕虫、网状心网虫、中华微网虫、帚刺奇虾虫、耳材海口虾、多节尖峰虫、刺状纳娜虫、梭状海口虫、铅色云南虫、风娇昆明鱼、耳材海口鱼等48种之多。很多种群代表了现存动物的老祖宗集群,并且具有多样性、完整性、独特性和唯一性,充分证实澄江动物群是生物演化树的根基、现代生物起源的始点,成为了解和认识寒武纪早期生物群落结构的极佳窗口。

通过对澄江动物群化石的研究,科学家在显微镜下用针尖仔细揭露出各类动物的构造细节,使得以往的许多认识被迅速改变和修正。比如大型食肉型奇虾类动物,虽然已有100多年的研究历史,但过去一直认为此类动物是一种“无腿的巨大怪物”,分别鉴定过几种不同名称,归于不同的分类之中。通过对保存好、类型多的澄江动物群中奇虾的研究,证实这类生物不仅口部几乎相同,且都在腹部长有粗壮成对的腿,从根本上改变了原来的认识。

加拿大布尔吉斯页岩中的怪诞虫,过去都认为腹部长有成对刚硬的剌状腿,因而被科学界视为不可思议的奇形怪物。经澄江同类化石研究证实,原来这是由于腹背倒置所致,结果自然大相径庭。

节肢动物是古动物界最庞大的一类,但科学家过去对其原始特征和各类群的关系知之甚少,以致节肢动物的系统分类久而未决。通过对澄江动物群大量节肢动物化石的研究,列出了3~4个不同的体躯分化类型,从根本上区别于现代虾18个不同体带的分类,展示出节肢动物的体节特化随时间推移行使不同功能而发生变化的演化趋势。

科学家们对此颇为感慨:如果没有澄江动物群,我们对这些动物的认识可能永远是个不解之谜。

佐证“寒武纪生命大爆发”

从1990年初开始,侯先光作为访问学者远涉重洋,在瑞典整整生活了8年。

他同瑞典皇家科学院院士、世界著名古生物学家杨·伯格斯琼等一道,对带去的几大箱化石标本进行深人研究,积累了许多极具价值的理论发现,完成并在《自然》、《科学》等世界科学界权威刊物发表40多篇论文,出版了学术专著。他和杨·伯格斯琼精心制作的澄江动物群生态复原图一经问世,就在国内外科学界引起强烈反响。人们从中惊奇地发现:现今存在的各种各样的动物,早在5.3亿年前就已经诞生了。在极短时限内出现如此多的生物类群和个体,说明那时地球生命史上确实出现过突然性的飞跃——生物种类在短时间内迅速辐射演进数量剧增,以极快速度扩展,有的新构造模式或许就产生于一瞬之间。

前寒武纪地球生命从化学进化到生物进化,经历了大约40亿年漫长而缓慢的历史,而这段历程生命演化的地质记录极为稀少。到了寒武纪初期,地球上几乎同时突然间涌现出众多门类的动物化石,科学界将此称为“寒武纪生命大爆发”事件。它是P·E·克劳特根据“寒武纪之初大量生物突出现”这一演化范例,于1948年提出来的新理论。

1909年,科学家首次在加拿大发现了距今5.15亿年前的中寒武纪早期伯吉斯页岩动物群,轰动世界。1947年,科学家又在澳大利亚发现了距今5.8亿年前的前寒武纪末期“伊迪卡拉”动物化石群,被称为“20世纪世界科学史上的奇迹”。但这两者的时空间隔长达0.65亿年,都不能回答地球上最古老动物的起源、基本特征,以及“寒武纪生命大爆发”的最早历史和面貌这些根本性问题。距今5.3亿年前澄江动物群化石的发现,正好填补了其间的空白,起着承上启下作用,成为解开这个谜团的最重要环节。

科学界认为,澄江动物群的发现是印证这个理论的三大实例中最优秀的一个,为我们提供的生物高级分类单元快速演化即“寒武纪生命大爆发”的命题主旨佐证,是我们在过去教科书中根本读不到的。得益于此,人们从中了解了比硬壳生物化石多得多的生命科学信息,从而揭示了5.3亿年前海洋生物的总体发育水平和广义生态系统、食物链模式、功能形态、古地理环境及爆发机理,并证明了一级高级动物类群的起源是“寒武纪生命大爆发”事件的核心内容和本质特征。

挑战达尔文“进化论”

达尔文创立的“进化论”,被恩格斯称为“19世纪自然科学的三大发现”之一。其核心是生命的形成与发展以自然选择为动力,由低级向高级、简单向复杂进化,这个过程是渐变的、定向的。但达尔文也同时预言:今后如果有人对我的理论进行挑战,这很可能首先来自对寒武纪动物突然大量出现理论的解释。

达尔文的预感不幸言中。

澄江动物群的发现为生物进化理论赋予了新的涵义。它向人们展示了各种各样的动物在寒武纪生命大爆发时的迅速起源,爆发式出现,证实现在生活在地球上的各个动物门类几乎在那时就同时存在,而不是仅仅只有经过长时间逐渐演化而发生。这是生命演化理论的一大突破。正是通过寒武纪生命大爆发这个重大事件,澄江地区乃至全球才有可能在一个极短时间内形成丰富多彩的动物世界。科学研究还证实,小壳动物群代表了寒武纪生命大爆发开始时的产物,而以两侧对称动物以及奇虾类、脊索动物为主体的澄江动物群,则是大爆发事件的最突出结果,表明现代动物即由此产生。澄江动物群首次完整揭示早寒武世海洋生态群落及其食物链,我们现在不仅知道了寒武纪生命大爆发产生了哪些生物、当时生物发育的总体水平,还能初步了解不同动物的生态、特征以及联系它们之间的纽带——食物链模式。而在此前,人类对这种生态群落的认识几乎茫然无知。

始终参加澄江动物群研究的南古所科学家陈均远表示,“寒武纪生命大爆发”导致了生命存在形式从单样性到多样性的革命性飞跃,这样的研究成果将对进化理论的科学革命起着决定性作用。

根据唯物辩证法的基本规律,渐变与突变之间有着必然的联系。从这个意义上说,“寒武纪生命大爆发”事件得到证实,是使进化论成为更深刻、更完整、更接近本质地丰富和完善了地球生命科学的理论。陈均远教授认为,“寒武纪生命大爆发”事件只是对进化论的一个挑战,而决非全盘否定,其意义主要表现在两个方面。第一,生命演化历程中既有渐变,更有各种各样的突变事件,而且突变常常代表着更有意义的生命创新事件;第二,对寒武纪大爆发中众多动物类群起源奥秘的揭示,必然为进化论从“理论论证”阶段向“实证科学”发展作出实质性贡献。

20多年过去了,通过开展广泛、深人的化石采集和研究,科学家们已经获取了一大批有关地球生命起源早期生物演化及“寒武纪生命大爆发”的丰富信息和研究成果。如今,科学家对澄江动物群的研究已经获得了彪炳千秋的成果:总结、撰写、出版了14部学术专著、170多篇高水平论文;获中科院自然科学特等奖、国家自然科学一等奖等高规格荣誉;部分成果成为古生物学、生命科学研究的范本和教材……

我们向世界庄严承诺

在第36届世界遗产大会上,澄江动物化石地“申遗”代表团成员、澄江县县长苏绍华,向全世界庄严承诺:秉承“对世界负责,对未来负责,对子孙后代负责”理念,安排专项经费,设置专门机构,严格按照世界遗产委员会的法律法规要求和“申遗”文本的表态,以务实态度和科学举措,切实保护好、管理好、开发好、利用好珍贵遗产,让抚仙湖畔的这颗璀璨明珠永远光耀全球!

在科学规划指导下,包括基础设施建设、管理体制机制完善、周边环境治理深化、展览展示场馆扩建、化石主题公园修建、科普教育基地兴建、加大宣传力度、打造“世界遗产”品牌等一系列保护和开发利用措施,随着“申遗”进展已全面铺开,加速推进。

其实,从第一块澄江动物群化石标本发现开始,澄江县委县政府就意识到这是一个向全国乃至全世界推介自己、提高知名度,发展特色经济的宝贵机遇,必须严加保护,杜绝一切人为破坏。1987年5月,澄江县制定了《关于保护澄江无脊椎动物化石群的暂行规定》,将所有化石点都纳人了保护范围。1997年5月,云南省政府召开澄江动物群保护和研究现场办公会,将帽天山及周边18平方公里范围列为省级自然保护区,颁布了《云南省澄江动物化石群保护规定》,成立了由党政领导和专业人员组成的保护区管委会,使帽天山化石的管理保护走上了正规化、科学化、制度化轨道。毋庸讳言,由于各种利益体制交叉,对保护区范围和周边环境的整治,是澄江动物化石地保护遇到的最大难题。这些年,仅保护区及周边环境治理、生态修复就投人了4200多万元。

澄江是磷产业大县,其中帽天山一带的磷矿储量就占全县总储量的60%,依托丰富资源发展起来的采选和磷化工企业,每年税收贡献率占全县的1/3,从业人员达3000多人。有一段时间,不少企业在保护区缓冲带采矿建厂,严重威胁到化石产地保护。盗采乱采、贩卖盗卖珍贵化石屡禁不止。

温家宝总理闻讯后,很快作出批示:要保护澄江化石群,保护世界化石宝库,保护这个极具科学价值的自然遗产。

澄江县委县政府在省国土资源厅和玉溪市委市政府指导下,认真贯彻落实温总理指示精神,以“壮士断腕”的决心和气派,迅速开展彻底干净的矿山停采、企业搬迁治理整顿。从2004年开始,帽天山周边7600多万吨高品位磷矿的14个开采点全部关停禁采,大小磷化工企业全部迁走,县财政因此累计减少一般性预算收人4.56亿元。这对一个经济并不富裕的山区县,这笔损失不可小觑,可干部群众说:“舍弃眼前利益,赢得遗产保护大局,千值万值啊!”

自觉保护化石、呵护遗产的事例,在澄江比比皆是。有个叫啰哩山的村民小组,因为离帽天山很近,有一种动物化石就命名为啰哩虫。53岁的村民冯家礼为保护化石,交出自家烤烟种植地,又自觉当起了化石管理义务监督员。一天,有人急匆匆赶来告诉他,说看见两个人在帽天山挖化石。老冯当即赶到现场,扣押了挖石人的工具,接着打电话报警。警察赶来搜出已经挖出的化石,竟有14包之多。县化石办的同志感慨:“虽然化石办人手少,许多事常常难以顾及,但有全县30万双眼睛盯着,我们可放心啦!”

当然,要兑现我们对世界“保护好澄江珍贵化石遗产”的承诺,仅靠一个县的力量是远远不够的,但我们有理由满怀信心,因为,在国家不懈的努力下,古生物保护工作已经获得了令人瞩目的进展,尤其是国务院颁布的《古生物化石保护条例》,将从根本上推进我国古生物化石保护工作法制化、规范化的进程——一个全新的时代正在来临!

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号