青春在西部闪光

山野间的青春乐章

来源:国土资源报

作者:赵莹月 罗会江

发布时间:2015-08-19

“一带一路”战略的实施,让西部再次成为世人关注的焦点。事实上,随着西部大开发的推进,越来越多的地质人加入了建设西部的行列。平凡的地质岗位,带来的是不平凡的地质业绩。充满理想与奉献,满载激情与热血——

选择干地质,就意味着吃苦,我没后悔过。

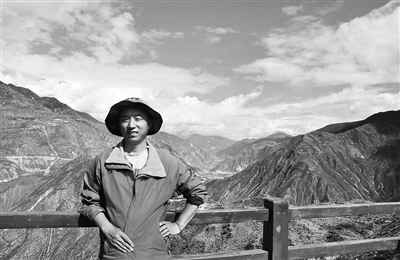

对四川省地矿局106队凌亚军的采访进行得并不顺利,由于他工作非常繁忙,又时常在野外就地驻扎,而且一呆就是几天无法联系。当记者忍不住感叹他工作辛苦时,他却说:选择干地质,就意味着吃苦,我没后悔过。”

2011年,凌亚军硕士毕业来到106队。在短短几年里,这个初出茅庐的小伙子以极快的速度适应了高强度的工作氛围,从参与项目到任分组组长再到项目负责,逐渐能够独当一面。

几年来,他先后参加了青海沱沱河地区五雪峰1:5万四幅区域地质调查、青海沱沱河地区马兰山1:5万四幅区域地质调查,并担任填图组组长;参加了重庆市1:5万狮子滩、珍溪、长寿和新妙四幅区域地质调查,担任综合组组长;参加了攀西地区钒钛磁铁矿整装勘查项目,担任填图组组长。

2014年,凌亚军担任《四川省1:5万古学乡区域地质矿产调查项目》负责人。在甘孜州得荣的高山险峻之间,在波涛汹涌的金沙江畔,他带领着由13个清一色“85后”组成的年轻队伍踏上了征程。

凌亚军带领项目组刚到工作区时,巍峨的大山以自己的方式向这支年轻的队伍下了战书。面对复杂的地质构造,无法解释的地质现象,本就是新的领域,还都是经验尚欠缺的年轻人,不是没有迷茫过。好在都是一群好学上进的年轻人,大家在一起讨论学习心得,确立工作方案,常常为了某个问题争得面红耳赤,有时甚至互不相让。每次面对这种情况,凌亚军都能综合各方面的意见,结合自己的想法,提出解决问题的方案,得到大家的信服。由于工作过程的资料很多,整理资料的时间又紧,项目组在繁重的工作之余,还要抓紧学习,熬夜加班。

“打野”是地质工作者需要露宿荒山的简称。由于工作范围广,大部分区域又属于无人区,“打野”对于工作组来说是家常便饭,“牛棚对于我们来说至关重要。”凌亚军半开玩笑地说。有牛棚可以住是幸运的,组员们可以不用带帐篷,爬山涉水的负担会减轻不少。每次“打野”,项目组需要带上相关装备以及两三天的食物,每人都要负重40来斤,就这样背着行李走几天的路,爬2000米至3000米的高差,有的路线甚至需要手脚并用去攀爬。“‘80后’、‘90后’的青年们平均每人每月体重要减少3-4斤。”在对凌亚军的采访中,他对自己的情况很少提及,说得最多的就是组员们的辛苦,这个30岁的小伙子俨然一副“老妈子”的神情,言语中是无微不至的关切。

野外作业经常要面对深切割、40~50度的陡坡以及顺坡而下的飞石,这是项目组需要跨越的天堑,也是悬在凌亚军心头的利剑。望着那些经过爆破后摇摇欲坠的基岩,听着临近地段不时的爆破震动,安全问题令凌亚军的神经时刻绷紧。偏偏荒山上的信号时有时无,凌亚军每隔半小时就要对着对讲机喊话,苦口婆心地叮嘱大家注意安全。尽管这样,却丝毫不能减弱他对组员们的担心,一直要到太阳的余晖渐渐落下,看着兄弟们一个个安全地上车,他才能稍微放松下来。

古学乡项目仍然在继续,凌亚军和他的组员们还在崇山峻岭间忙碌。经过一年的沉淀,这只年轻的队伍逐渐脱了稚气,换上成熟与坚韧,在凌亚军的带领下,催马扬鞭、勇敢地向前迈进。

选择干地质,就意味着吃苦,我没后悔过。

对四川省地矿局106队凌亚军的采访进行得并不顺利,由于他工作非常繁忙,又时常在野外就地驻扎,而且一呆就是几天无法联系。当记者忍不住感叹他工作辛苦时,他却说:选择干地质,就意味着吃苦,我没后悔过。”

2011年,凌亚军硕士毕业来到106队。在短短几年里,这个初出茅庐的小伙子以极快的速度适应了高强度的工作氛围,从参与项目到任分组组长再到项目负责,逐渐能够独当一面。

几年来,他先后参加了青海沱沱河地区五雪峰1:5万四幅区域地质调查、青海沱沱河地区马兰山1:5万四幅区域地质调查,并担任填图组组长;参加了重庆市1:5万狮子滩、珍溪、长寿和新妙四幅区域地质调查,担任综合组组长;参加了攀西地区钒钛磁铁矿整装勘查项目,担任填图组组长。

2014年,凌亚军担任《四川省1:5万古学乡区域地质矿产调查项目》负责人。在甘孜州得荣的高山险峻之间,在波涛汹涌的金沙江畔,他带领着由13个清一色“85后”组成的年轻队伍踏上了征程。

凌亚军带领项目组刚到工作区时,巍峨的大山以自己的方式向这支年轻的队伍下了战书。面对复杂的地质构造,无法解释的地质现象,本就是新的领域,还都是经验尚欠缺的年轻人,不是没有迷茫过。好在都是一群好学上进的年轻人,大家在一起讨论学习心得,确立工作方案,常常为了某个问题争得面红耳赤,有时甚至互不相让。每次面对这种情况,凌亚军都能综合各方面的意见,结合自己的想法,提出解决问题的方案,得到大家的信服。由于工作过程的资料很多,整理资料的时间又紧,项目组在繁重的工作之余,还要抓紧学习,熬夜加班。

“打野”是地质工作者需要露宿荒山的简称。由于工作范围广,大部分区域又属于无人区,“打野”对于工作组来说是家常便饭,“牛棚对于我们来说至关重要。”凌亚军半开玩笑地说。有牛棚可以住是幸运的,组员们可以不用带帐篷,爬山涉水的负担会减轻不少。每次“打野”,项目组需要带上相关装备以及两三天的食物,每人都要负重40来斤,就这样背着行李走几天的路,爬2000米至3000米的高差,有的路线甚至需要手脚并用去攀爬。“‘80后’、‘90后’的青年们平均每人每月体重要减少3-4斤。”在对凌亚军的采访中,他对自己的情况很少提及,说得最多的就是组员们的辛苦,这个30岁的小伙子俨然一副“老妈子”的神情,言语中是无微不至的关切。

野外作业经常要面对深切割、40~50度的陡坡以及顺坡而下的飞石,这是项目组需要跨越的天堑,也是悬在凌亚军心头的利剑。望着那些经过爆破后摇摇欲坠的基岩,听着临近地段不时的爆破震动,安全问题令凌亚军的神经时刻绷紧。偏偏荒山上的信号时有时无,凌亚军每隔半小时就要对着对讲机喊话,苦口婆心地叮嘱大家注意安全。尽管这样,却丝毫不能减弱他对组员们的担心,一直要到太阳的余晖渐渐落下,看着兄弟们一个个安全地上车,他才能稍微放松下来。

古学乡项目仍然在继续,凌亚军和他的组员们还在崇山峻岭间忙碌。经过一年的沉淀,这只年轻的队伍逐渐脱了稚气,换上成熟与坚韧,在凌亚军的带领下,催马扬鞭、勇敢地向前迈进。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号