首页 > 地调专题 > 局其他活动 > “海洋六号”执行中国大洋科考活动 > 工作日志

多管取样好事多磨

——海洋调查中多管取样小记

来源:中国地调局广海局

作者:程秀娟

发布时间:2014-10-08

俗话说,好事多磨。这用在海洋调查中的多管取样环节很恰当。所谓多管取样,就是将带着一组透明管的设备,沉到海底,借助压力,让透明管插入沉积物采集海底原位泥样和海底上浮水的取样手段。

当地时间10月6日早上6:50分左右,海洋六号后甲板上人头攒动,大家正做准备等待多管取样设备浮出海面。

只听“嘶嘶”的钢索滑动声,绞车驾驶员缓缓收回钢索,将沉入海底的多管取样器慢慢提升。在这个站位,多管取样器下沉至5000多米深的海底。朝阳在海面投下长长的光道。海面下慢慢出现一个泛白物体。 随着“噗”地一声水响,多管取样平台被提上水面,挂在钢索上来回摇晃。海水顺着8根取样管簌簌流下。

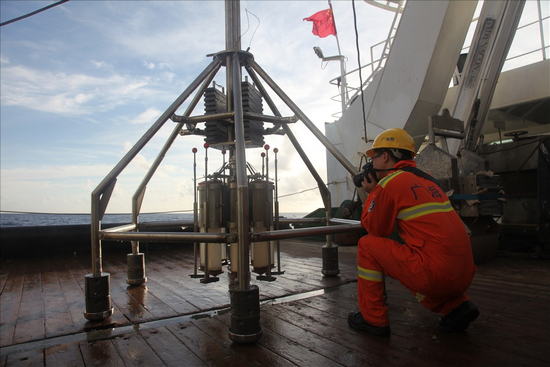

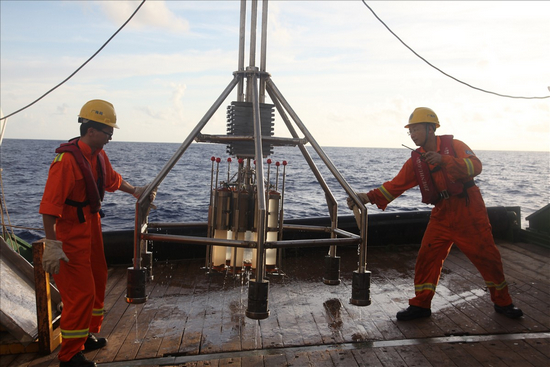

甲板上几名工作人员分左、右两队,拉紧手中的缆绳以保持取样器的平衡——缆绳另一端连接着取样器。穿着救生衣的广州海洋地质调查局科考队员吴诚强、国家海洋局二所科考队员郑洋快步上前拉住设备。

“左边再紧点”、“右边再拉一下”……“绞车,停”!稳稳当当,取样器歇在甲板上。

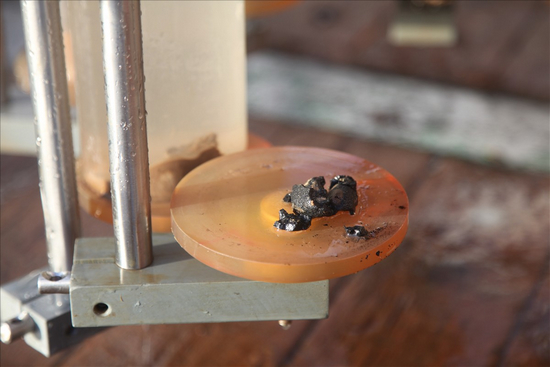

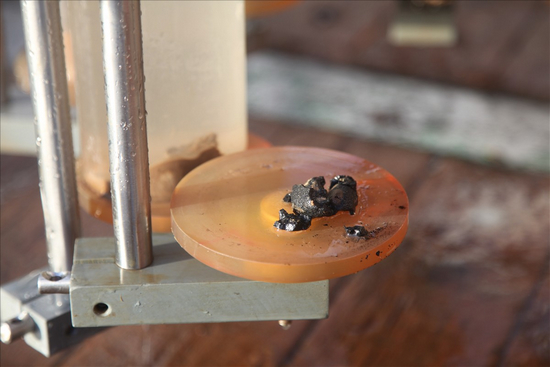

作业组负责人胡波、梁东红放下手中的缆绳,上前检查取样结果。“不成功。”胡波一边检查一边惋惜。8跟取样管插取的沉积物长度都不够,平均长度约2~3厘米,管里基本是海水。而成功的取样则至少需要3管超过10厘米长的沉积物样品。“又是结核,挡住了取样管。加再多铅块增加重力也不行。”7号取样管里几颗大小不一的黑色结核就是最好的物证了。这个航段,多管取样取了4次成功2次,成功率50%。航次样品管理员任江波如实记下这一刻。

“太可惜了!”大家纷纷都很惋惜。“几个小时的工作白费了。”按计划,本来接下来该进行箱式取样了。没办法,只能接着做多管取样了。

据技术负责人盛堰教授介绍,多管取样器失败原因有多种多样的,有设备原因、底质原因、安装原因、作业环境原因等,由于目前的多管取样器在海底的状态无法监控,甲板上的试验又无法模拟海底的真实环境,如果失败,也只能推测原因,然后进行改进和调试,再进行作业检验。 海底取样设备就是这样,每个设备都经过了无数次的失败和改进,才能逐步形成安全、可靠和好用的设备,相比以前,目前的多管取样器已经有了很大的改进,成功率也提高了很多,往年还曾经有连续8次没有取得合格样品的痛苦历史。

“驾驶台,复位!”刚刚收回取样平台时,船随海水飘离了站位。等船回到站位时,他们将再进行多管取样。

布放、回收。约莫4个多小时后,当多管取样器再一次出现在甲板时,大家舒了一口气,这次成功了!

7号取样管里的黑色结核是始作俑者

朝阳下多管取样平台破水而出

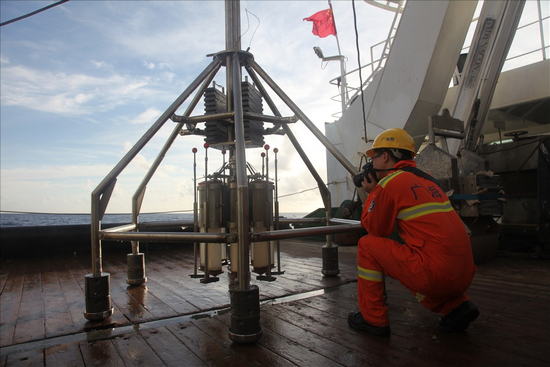

科研人员记拍摄取样结果存档

科研人员上前检查取样成果

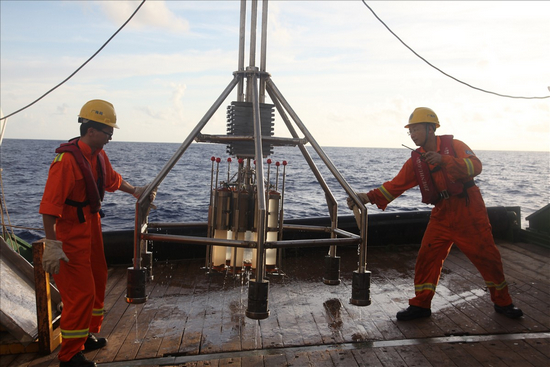

稳住多管取样平台

当地时间10月6日早上6:50分左右,海洋六号后甲板上人头攒动,大家正做准备等待多管取样设备浮出海面。

只听“嘶嘶”的钢索滑动声,绞车驾驶员缓缓收回钢索,将沉入海底的多管取样器慢慢提升。在这个站位,多管取样器下沉至5000多米深的海底。朝阳在海面投下长长的光道。海面下慢慢出现一个泛白物体。 随着“噗”地一声水响,多管取样平台被提上水面,挂在钢索上来回摇晃。海水顺着8根取样管簌簌流下。

甲板上几名工作人员分左、右两队,拉紧手中的缆绳以保持取样器的平衡——缆绳另一端连接着取样器。穿着救生衣的广州海洋地质调查局科考队员吴诚强、国家海洋局二所科考队员郑洋快步上前拉住设备。

“左边再紧点”、“右边再拉一下”……“绞车,停”!稳稳当当,取样器歇在甲板上。

作业组负责人胡波、梁东红放下手中的缆绳,上前检查取样结果。“不成功。”胡波一边检查一边惋惜。8跟取样管插取的沉积物长度都不够,平均长度约2~3厘米,管里基本是海水。而成功的取样则至少需要3管超过10厘米长的沉积物样品。“又是结核,挡住了取样管。加再多铅块增加重力也不行。”7号取样管里几颗大小不一的黑色结核就是最好的物证了。这个航段,多管取样取了4次成功2次,成功率50%。航次样品管理员任江波如实记下这一刻。

“太可惜了!”大家纷纷都很惋惜。“几个小时的工作白费了。”按计划,本来接下来该进行箱式取样了。没办法,只能接着做多管取样了。

据技术负责人盛堰教授介绍,多管取样器失败原因有多种多样的,有设备原因、底质原因、安装原因、作业环境原因等,由于目前的多管取样器在海底的状态无法监控,甲板上的试验又无法模拟海底的真实环境,如果失败,也只能推测原因,然后进行改进和调试,再进行作业检验。 海底取样设备就是这样,每个设备都经过了无数次的失败和改进,才能逐步形成安全、可靠和好用的设备,相比以前,目前的多管取样器已经有了很大的改进,成功率也提高了很多,往年还曾经有连续8次没有取得合格样品的痛苦历史。

“驾驶台,复位!”刚刚收回取样平台时,船随海水飘离了站位。等船回到站位时,他们将再进行多管取样。

布放、回收。约莫4个多小时后,当多管取样器再一次出现在甲板时,大家舒了一口气,这次成功了!

7号取样管里的黑色结核是始作俑者

朝阳下多管取样平台破水而出

科研人员记拍摄取样结果存档

科研人员上前检查取样成果

稳住多管取样平台

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号