首页 > 地调专题 > 局其他活动 > 以科技创新引领地质调查 > 历年地质科技十大进展

中国地质科学院2011年度十大科技进展

2012年1月5-6日,中国地质科学院在北京组织召开了2011年度科技成果汇报交流暨十大科技进展评选会,这是该院自2004年以来第八次年度科研成果大检阅。会议汇报交流的29项成果,是全院从2011年执行的1014个项目中遴选出来优秀代表。来自科技部、国土资源部、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委员会、中国地震局、中国石油化工集团公司等部门15位院士、39位专家组成的评选委员会,经过认真、严谨的评审和投票,评选出中国地质科学院2011年度十大科技进展。

1、填补我国时间域固定翼航空电磁勘查系统自主研发空白

地球物理地球化学勘查研究所胡平、李文杰研究员团队在国家高技术研究发展计划(863)项目资助下,成功研发具有完全自主知识产权、基于国产Y12IV型专用飞机的大勘探深度时间域固定翼航空电磁勘查系统。攻克了大磁矩发射关键技术难题,研制了500,000Am2大磁矩发射机,最大可实现峰值发射电流、峰值磁矩优于设计指标;攻克了感应线圈传感器气流扰动下的避振技术难题,解决了接收吊舱气动、避振设计关键技术,研制了三轴动稳避振系统、轻量化几何对称三分量正交感应线圈传感器及接收机;解决了海量数据实时采集、存储关键技术,研制了全波形数据收录系统,实现了高分辨率实时数据采集,数据采集与存储速率超过4.0GB/小时。系统空中样机成功完成了半航空试验试飞,整体性能达到了国际先进水平。已申请国家发明专利6项,登记软件著作权3项。

|

| 样机实验 |

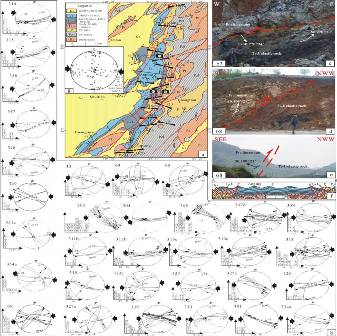

2、确认华南晚中生代挤压构造向伸展构造转换的时间节点

中国地质科学院董树文和地质力学所张岳桥研究员团队在国家深部探测专项第八项目(SinoProbe-08-01)资助下,系统分析了湖南泥盆系—中三叠系海相地层的断裂滑动矢量,建立了三叠纪碰撞造山、晚侏罗纪—早白垩纪陆内造山两期构造事件与变形作用;首次全面分析雪峰山区沅麻盆地侏罗纪以来5期应力状态及转化历史,深入研究了衡山变质核杂岩西侧拆离断层的结构和运动学特征,获得拆离断层锆石U-Pb年龄为137Ma,限定了华南晚中生代从缩短构造体向伸展体制的转化时代,限定了白垩纪红层盆地的底界年代。厘定东南沿海地区长乐-南澳构造带的两期构造岩浆事件,包括145-135Ma造山缩短期岩浆事件及132-115Ma造山后伸展期岩浆活动,为华南大陆中生代陆缘造山的缩短与伸展演化提供了重要依据。

|

| 雪峰山地区沅麻盆地晚侏罗纪-早白垩纪挤压构造 |

3、成矿规律研究引领我国海相钾盐找矿取得突破

矿产资源研究所郑绵平院士研究团队在地质调查项目和国家自然科学基金委—云南联合基金资助下,组织国内优势科技力量,对比分析了国内外成钾规律,系统研究我国不同时代成钾地质构造和钾盐找矿方向,厘定了3个盐类成矿域和1个成矿带,提出了我国找钾策略--以海相蒸发盐盆地为主攻方向、兼探陆相盐湖及含钾地下卤水,编制了全国油钾兼探总体实施方案,有效指导了钾盐找矿实践。在陕北奥陶纪盐盆地发现厚度较大的钾矿化层,明确了找钾主攻方向;引领查明塔里木盆地库车凹陷古近系盐层厚度和分布范围,发现深部盐岩岩屑有厚层钾盐显示;系统调查评价西藏特种盐湖钾锂硼巨大矿产远景,发现多格错仁大型富锂钾硼盐湖;提出滇西南钾盐层来自深部中生代含盐岩系,正在勐野井外围开展找钾钻探验证。相关研究对我国钾盐找矿突破具有重要意义。

|

| 郑院士在云南勐野井井下考察 |

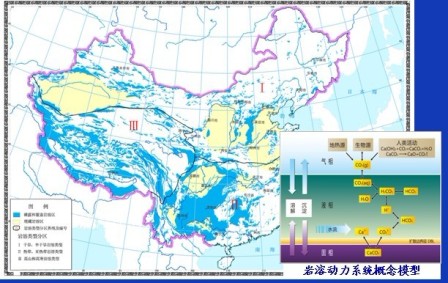

4、我国现代碳收支平衡中岩溶碳汇总量获得新数据

岩溶地质研究所蒋忠诚研究员团队在地质调查项目资助下,研究中国岩溶碳汇潜力并取得重要进展。稳步推进典型岩溶流域碳汇调查,建立了岩溶碳汇观测网站,首次发现岩溶流域外源水对岩溶碳汇有重要贡献,与国际同步开展水生生物光合作用产生碳汇定量研究,论证了岩溶碳汇的稳定性,发现人工干预增加岩溶碳汇的途径,深化了对岩溶碳汇过程和机理的认识。将我国岩溶区划分为南方岩溶区、北方岩溶区、青藏高原岩溶区和埋藏岩溶区4种不同类型,利用GIS技术计算分析了不同类型区域的岩溶面积和岩溶碳汇量,估算了我国年度岩溶碳汇总量为3699万tCO2,为我国参与国际减排谈判、应对全球气候变化、科学部署节能减排提供了科学数据和重要依据。国际著名学术期刊《SCIENCE》撰文报导了项目岩溶碳汇研究进展,并给予了高度评价。

|

| 我国岩溶类型分区及面积计算 |

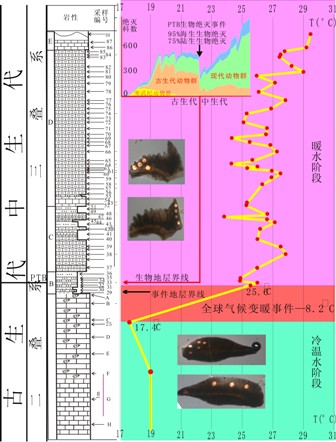

5、原位轻同位素分析技术定量研究古气候环境变化有新招

地质研究所刘敦一研究员团队在科技部项目资助下,引进、吸收和运用多接收二次离子质谱(SHRIMP Ⅱe-MC)氧同位素微区原位分析技术,对沉积过程中形成的微体化石进行原位微区轻同位素分析,定量揭示了古气候环境变化过程。选择西藏文布当桑剖面二叠系与三叠系分界线附近49个层位二百多枚牙形石化石,开展了原位氧同位素测试分析,高精度测定氧同位素比值数据;发现二叠纪—三叠纪之交事件地层学界线牙形石氧同位素比值从20.9‰突然降低为19.03‰,对应于二叠纪最末期地球上发生的重大全球气候变暖事件;指示古海水表层平均温度发生过剧烈变化,当时处于中高纬度的特提斯古海洋表面海水温度突然上升约8.2℃,为认识显生宙最大生物集群绝灭事件的成因提供了重要依据。相关研究对定量分析古气候环境变化具有重要的示范作用。

|

| 牙形石氧同位素SHRIMP Iie-MC原位 微区分析表明二叠纪末期发生了全球气候 |

6、古生物研究喜获丰收

地质研究所古生物研究室2011年在中生代与元古代生物演化研究领域取得重要进展,相关研究成果先后在国际著名学术期刊《自然》、《科学》、《演化与发育》公开发表。季强、吕君昌、唐峰三个团队在科技部973项目、地质调查项目及国家自然科学基金等联合资助下,发现中侏罗纪中华侏罗兽(新属、新种),填补了早期哺乳动物演化的化石记录间隔,化石时代与DNA研究结果吻合,为哺乳动物演化历史建立了以化石为标准点的新里程碑。和蛋保存在一起的一具雌性达尔文翼龙化石,为判别这些早已绝灭的飞行爬行动物的性别提供了直接证据,解决了翼龙性别鉴定这个关键问题,同时还提供了翼龙生殖与埋藏学方面的信息。在中国贵州发现伊迪卡拉/震旦纪的宏体化石—八臂仙母虫,确定属于原始类群的栉水母动物,为追溯早期多细胞生物的起源提供了化石依据。

|

| 中华侏罗兽化石及复原图 |

7、全国矿产资源利用现状调查为矿产资源管理构建了重要支撑平台

矿产资源研究所王瑞江、王安建、李厚民研究员团队在财政专项支持下,在国土资源部领导下,组织协调全国各省约2万人,系统调查石油、天然气、煤层气、铀、钾盐、铝土矿、稀土、磷、铁、钨、锑、铜、铅、锌、金、煤炭、锰、铬、镍、钼、银、锡、锂、硫铁矿、萤石、重晶石、菱镁矿、硼28矿种21600个矿区的资源储量,编制30省(区市)24矿种省级单矿种汇总成果,摸清了资源家底,建立了核查矿区的空间数据库;建立了28矿种不同尺度的品位—吨位模型,开发了煤炭技术经济评价软件,提出了“可回收资源量”新概念并建立不同类型矿区的计算公式。搭建了以矿区二维半空间图形数据库为基础的28矿种储量管理平台,建立了全国矿产资源储量动态管理系统,为国土资源矿政管理提供了重要技术支撑。

|

8、新疆拜城县波孜果尔铌钽矿科技找矿取得突破

矿产资源研究所邹天人、徐海明研究员团队在新疆子栖矿业有限公司和新疆305项目资助下,于2007-2011年对邹天人等1998年发现的新疆拜城县波孜果尔铌钽矿床进行勘查评价,证实波孜果尔碱性花岗岩株从顶部,向下岩相依次为霓石似伟晶岩→霓石钠长花岗岩→钠闪石-霓石花岗岩,岩浆结晶分异形成铌钽铷矿床,铌钽和铷元素分别赋存于烧绿石和星叶石,属于铌钽铷矿床新类型。经新疆储量评估中心评审并经新疆国土资源厅备案批准,波孜果尔铌钽矿为超大型矿床。选矿和冶炼试验表明,选矿效果较好,湿法冶炼可冶炼出铌、钽、铷金属,波孜果尔铌钽矿具有重要的经济价值。该项成果是科技找矿突破的一个成功范例。

|

| 野外观测编录岩心 |

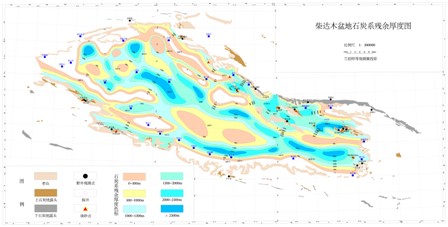

9、柴达木盆地石炭系油气资源潜力评价取得重要成果

地质力学研究所马寅生研究员团队在地质调查项目资助下,开展柴达木盆地石炭系油气资源潜力调查评价,取得重要进展。在柴达木盆地石炭系发现多处厚层油砂,油源对比显示油砂来源于石炭系烃源岩,证明石炭系曾经发生油气运聚过程,石炭系具有较好的生烃能力。利用重、磁、电、震等深部资料综合解释,分析了石炭系烃源岩的空间分布和沉积厚度;研究了油气运移和保存等成藏条件,认为石炭系变形主要发生在新近纪末,有利于石炭系油气保存;系统编制盆地及周边地区石炭系各岩组地层剖面,估算了盆地石炭系油气资源量,提出了柴达木盆地石炭系油气勘探的有利目标区。相关成果对柴达木盆地油气勘探部署具有指导意义。

|

| 柴达木盆地石炭系残余厚度图 |

10、中国主要断代地层建阶研究成果丰硕

中国地质科学院王泽九、姚建新、黄枝高研究员团队在地质调查项目资助下,组织国内地层古生物研究力量,历经15年致力于中国主要断代地层建阶研究,推动我国全球界线层型候选剖面取得连续突破。系统研究了中国区域年代地层表102个阶中的59个阶,有9个全球界线层型剖面和点位(GSSP-金钉子)获国际地层委员会和国际地科联批准,使我国成为目前世界上拥有“金钉子”最多的国家;对16个阶级单位深入研究,使其基本达到建阶要求,还有2个系级单位33个阶级单位研究程度得到明显提高。先后在国内外学术刊物发表论文121篇,提交了60份高质量的研究报告,铸就了我国地层建阶的立典型研究工程。相关成果大大提高了我国地层工作与地层学研究的整体水平,扩大我国地层学研究的国际学术影响。

|

| 浙江江山寒武系江山阶层型剖面 |

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号