首页 > 地调专题 > 局其他活动 > 地质调查成果向十八大献礼 > 相关报道

地质找矿,挺起工业脊梁

资料图片:新疆地质工作者在进行矿产普查。

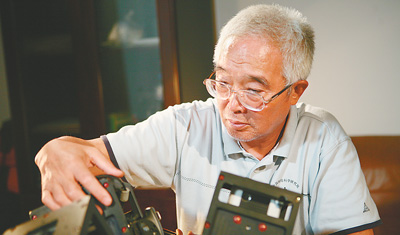

资料图片:刘先林在潜心研究数码仪器。

资料图片:地质工作者在青藏高原勘查现场。

矿产资源是工业的粮食,我国主要金属矿产人均储量不足世界的1/4,且贫矿多、中小型矿山多,重要矿产资源对外依存度不断攀升,供需矛盾突出。提高资源保障能力,必须坚持立足国内,实施找矿行动。党的十六大以来,国家高度重视地质工作,出台了一系列政策,有力地推动着地质找矿工作大步前进,一大批地质工作者走向高原、荒漠,以艰辛的努力“唤醒”了一个个“沉睡”的宝藏,一系列找矿成果挺起了工业的脊梁,为经济社会发展提供了坚实的保障。

青藏专项:圆了千年梦想

人物:张洪涛 国务院参事、国土资源部原总工程师

“青藏专项的实施,填补了青藏高原中比例尺地质调查的空白,提出了全新的青藏高原地质演化和成矿理论,实现了找矿重大突破。”谈到青藏高原地质大调查项目取得的重大成果,国土资源部原总工程师张洪涛很兴奋。

今年2月14日,“青藏高原地质理论创新与找矿重大突破”集成成果荣获国家科技进步特等奖。作为这个奖项的第一完成人,张洪涛代表大家在人民大会堂发表了获奖感言。

青藏高原地质大调查项目1999年拉开帷幕。张洪涛说,这是新一轮国土资源大调查,给了中国地质工作者一个圆梦的机遇。

在被称为“生命禁区”的青藏高原从事地质工作,而且一干就是10余年,其艰难困苦非常人能想象。“一次一位地质人员迷了路,只好一件件地烧自己的衣服,用火光引导救援者。零下10多度的天气,身上最后只剩下一条短裤,这样的事情司空见惯。” 张洪涛说。

在西藏,地质人员学会了“凌空飞渡”,那就是利用滑索渡江。“底下是滔滔的江水,脑子里一片空白,像要死掉一样。”说起这些,张洪涛心有余悸。

就是在这样险恶的环境下,地质工作者拉网式地徒步穿越了昆仑—羌塘—冈底斯—喜马拉雅线路,面积220万平方公里,路线总长度50万公里,相当于绕地球走了12圈。项目实施的10年中,中央财政累计投入18亿元,每年有上万人次的地质工作者参战。

青藏专项取得了丰硕成果:填制了青藏高原177幅1∶25万数字化地质图,填补了我国地质调查最后一块空白区。同时,项目首创多岛弧盆系构造理论,攻克了长期悬而未决的一些地质理论难题。项目建立的陆缘增生—大陆碰撞成矿理论,揭示了青藏高原的区域成矿规律,在西藏圈定了五大矿产资源勘查基地。经测算, “十二五”期间规划建设的9个大型矿山投产后,西藏GDP将至少增加400亿—500亿元,实现GDP总量翻番。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号